1. 개요

메소포타미아에서 기원된 이 “점성술”이 알렉산드리아를 통해 헬라를 거쳐 스토이고(Stoicism) 철학자들에 의해 로마에 전수되었는데,1) 제정 시대였다.2) (246.1)

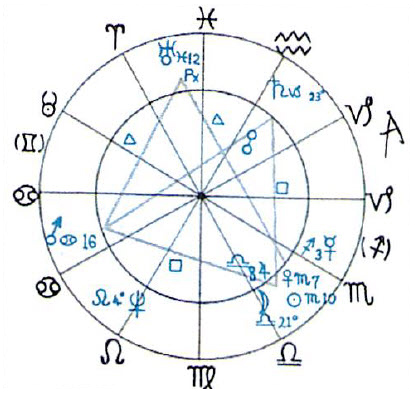

오스트리아 공주로 프랑스 왕 루이 16세의 왕비가 된 마리 앙뜨와네트의 호로스코스인데, 파란 만장한 운명을 암시하고 있다는 것이다. 그녀는 프랑스 혁명에 의해 교수형에 처해짐

헬라 사람들은 갈대아 사람들의 점성술에서, 그 점성학적 면에 매료되어 천문적 “법칙”(nomos)에 더 치중했으므로 천문학을 이집트 사람들은 갈대아 사람들의 점성 의술을 더 계발, 발전시킨 데 반하여 로마 사람들은 점성 농업에 관심을 기울였을 뿐만 아니라, 스토아 철학의 숙명론에 강한 영향을 받아서 특별히 숙명 점성술(宿命占星術) 즉 “호로스코프”(horoscope, ‘신수[身數]’)3)에 매료되어 심히 열중하게 되었다. (247.2)

헬라 사람들의 그러한 사고 방식은 결국 의학의 비조 힙포크라테스(Hippocrates, ca. 460-356 B.C.)에 이어 갈레노스(Galenos, ca. A.D. 129-201)와 같은 의학의 대가들을 배출했으며, 천문학에 힙파르쿠스(Hipparchus, ca. 190-125 B.C.)에 이어 프톨레마이오스(Ptolemaios, A.D. 2세기) 같은 대수학자들을 배출했다. 그러나 이들의 모두가 점성학을 무시하거나 도외시한 것은 아니었다.4) 이 시대는 점성술과 천문학은 뚜렷이 구별되지 않는 같은 계열의 학문이었다. 아랍어로 “알마게스트(Almagest)”로 더 잘 알려진 8권에 달하는 “천문학 집대성” (Megale Syntaxis tes Astronomias)의 저자 프톨레오마이오스도 또한 점성학자였다. 그의 점성술에 관한 저술 “테트라비블로스”(Tetrabiblos)도 오랫동안 로마와 아랍인들 사이에 최대의 경의의 대전으로 받들여졌으며, 코페르니쿠스(A.D. 1473-1543) 때까지 알마게스트는 천문학의 대전으로 인정되었다. (248.1)

율리우스 캐사르

이에 비해 로마에서는, 스토이고 철학이 점성술 덕분에 환영받아 뿌리를 내리면서, 세네카(Lucius Annaeus Seneca, 4? B.C.-A.D. 65)같은 대가들이 배출하는 틈새에서 점성학자들이 황제들의 비호 아래서 번영을 누렸다. (249.1)

로마에서는 통치자들이 이 “호로스코프”를 전적으로 신뢰했다. 특히 율리우스 캐사르(Julius Caesar, 100?-44 B.C.)를 위시하여 아우구스투스(Augustus, 27 B.C.-A.D. 14), 그리고 티베리우스(Tiberius, A.D. 14-37) 등은 유난히 그랬다. (249.2)

그리하여 제정 시대의 로마 사회에서는 귀족 계층 뿐만 아니라 서민층 사이에서도 이 “호로스코프”가 성행하게 되면서, 로마 지식층 일각에서는 반대와 비난의 목소리도 날로 거세어졌으나 이 점성술의 영향으로 로마 사람들 거의 모두가 태양을 신으로 숭배하였으며, 그 태양 숭배일이었던 “태양의 날” 곧 “일요일”(dies Solis, Sunday)은 존중하여 신성시하였을 뿐만 아니라 그 점성술 때문에 동시에 “토성의 날” 곧 “토요일”(dies Saturn, Saturday)은 “흉악한 날”(dies nefatus)로 천시되었다. 심지어는 전쟁과 유혈의 신인 “화성의 날” 곧 “화요일”(dies Mars, Tuesday)보다 더 기피하는 날로 멸시를 당했다.5) 그리하여 토요일을 “안식일”로 성별 하는 유대인들뿐만 아니라 그 날을 예배일로 준수하는 로마의 그리스도인들까지 멸시와 천대의 눈으로 보게 되었으며, 나중에는 박해까지 하게 되었다. (249.3)

2. 제정 시대의 로마 사회에 만연된 점성술

a. 포시도니우스와 그의 후예들

포시도니우스(Posidonius, ca. 135-51 B.C.)는 시리아의 아파메아(Apamea)에서 B.C. 135년경에 출생하였다. 그는 헬라의 스토이고 철학자 파나에티우스(Panaetius, ca. 180-109 B.C.)에게서 배웠다. 그 후 스페인, 아프리카, 이탈리아, 골(Gaul), 리구리아(Liguria) 그리고 시실리(Sicily) 등지를 여행하면서 많은 견문을 넓혔다. 그리고 그도 지중해의 소아시아 연안에 위치한 로드(Rhodes) 섬에 정착하여 학원을 개설하고 강의하게 되자, 그의 명강의 소문으로 유능한 생도들이 많이 모여들었다. 그는 로마 세계에 이 스토아 철학을 널리 보급시킨 자로 스승 파네티우스(Panaetius)를 제외하고는 당연히 제1인자가 되었다. (250.1)

키케로가 B.C. 78-77년에 그에게서 배웠으며, 그 후에는 스트라본(Strabo)과 세네카(Seneca)가 그의 제자가 되었다.6) (250.2)

퀴몽(Cumont)은 그의 명저에서 포시도니우스의 그 많은 저서들이 소실되어 그에 대한 명확한 평가를 내릴 수 없지만 다음과 같이 증언하고 있다: (250.3)

“그의 소문의 메아리는 로마 통치 영역을 통해서 저 멀리까지 울려 퍼졌다. 이곳에서는 그의 권위가 에피쿠르스를 능가하는 것으로 인정되었다. 로드에 있는 그의 학원에서 그는 오랫동안 세상의 선생들의 선생으로 있었던 것이다. 폼페이가 그에게서 청강했고, 키케로가 그의 강의에 참석했다. 그래서 그의 영향은 그 후 신학 발전에 끼친 그 감화는 실로 여러 방면에 엄청나게 컸다. 그의 생도 키케로는 자주 그의 가르침을 회상하면서 그의 사상을 라틴어로 옮겼다. 유대인 필로의 상징주의도 그의 그림처럼 아름다운 수사법에 감명 받은 것이었다. 그 후 지금까지 그의 사상은 이 스토아 학파를 관통해서 저 멀리 확산되었다. 우리는 그런 것들을 볼 수 있는데, 한 예를 들면, 세네카의 저술에서 보게 된다. 그리고 그러한 것들이 로마 제국 시대의 점성술사들의 그 여러 편의 논문들에서 메아리치고 있는 것을 알게 된다.”7)

포시도니우스는 특히 윤리학에 공헌했을 뿐만 아니라, 갈대아의 수학자들의 영향으로 물리학에도 지대한 관심을 가졌는데, 지학에 열중하여 지구의 지름의 크기를 규명하려고 노력했다. 그는 자연과 인간 상호 관계를 윤리학으로 설명했다. 그는 주장하기를 태양에서 나오는 “생명력”이 온 세상에 침투하며 인간과 만상을 연결시켜 주는데 이것을 “동정심”이라고 하였다. (251.2)

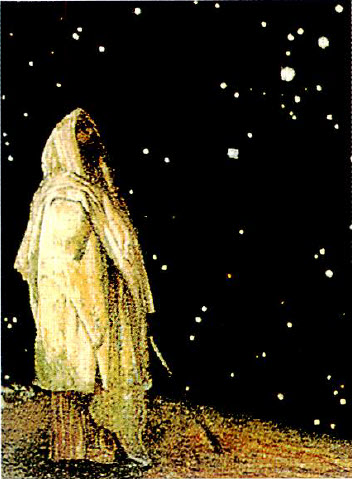

“포시도니우스는 정의하기를 ‘사람’이란 ‘하늘을 보는 자이며, 또 그것을 해석하는 자’(Capelle, Die Schrift von der Welt, Leipzig, 1895, 6 [534], n. 4 ‘Contemplaterem caeli’, ‘Οὐ μόνον θεατὴν ἀλλὰ καὶ ἐξηγητήν’)로 규정지었다. ‘자연’ 그 자체가-이 점을 강조함에 있어서는 고대인들은 서로 다투었다-사람으로 하여금 천공(天空)을 자세히 보게 하고 그것의 영구한 운동을 관찰하도록 운명지어졌다는 것이다. 인간 외의 동물들은 땅을 향하여 머리가 숙여졌으나, 사람은 당당하게 그의 눈을 별을 향하여 든다-이런 사실은 우리가 몇 번이고 수없이 반복해서 알게 된 생각이라는 것이다. 사람의 눈, 이것은 인체의 경이요, 그것으로 광대한 것이 비치는 아주 작은 반사경이며, 영원을 향하는 영혼의 열린 문이라는 것이다.... .”8)

밤 하늘을 보는 고대 점성술사

이렇게 주장하는 포시도니우스는 사람들로 하여금 의식적으로 “태양”과 달, 그리고 밤하늘에 빛나는 별을 유심히 관찰하고 연구하도록 유도했다. 따라서 그는 인간과 천체와의 상호 관계의 숙명을 그의 윤리학의 모토로 삼았다. (252.2)

그의 이러한 생각은 “천체들은 우주를 구성하고 있는 천상의 영혼의 움직이는 신이며, 사람 자신의 영혼과 동족이다.... ”고 생각하는9) 피타고라스(Pythagoras, 582?-507? B.C.)의 생각과 또 “별”은 “보이는 신들”이라고 가르친10) 플라톤(Platon, 428-348/7 B.C.)의 우주론 티매오스(Timaeus)에서 영향을 받은 것인데, 그러한 의미에서 포시도니우스는 피타고라스와 플라톤 사상의 계승자이기도 했다. (252.3)