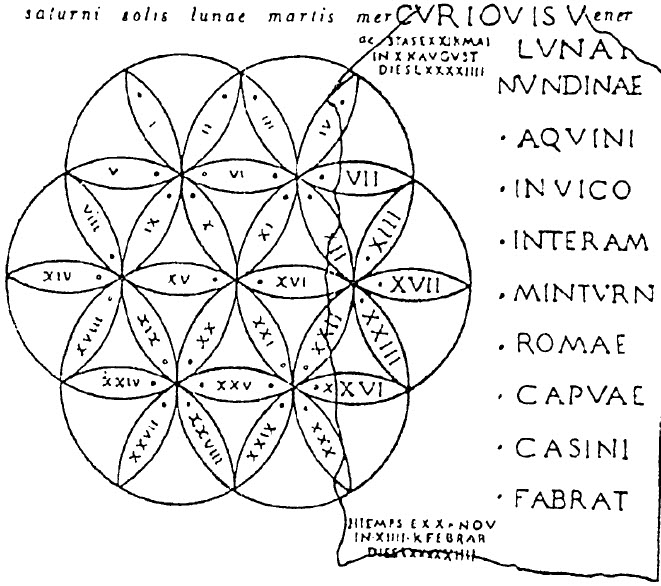

Fulrius Ursinus에 의해 발견된 이 로마 칼렌다 석재 단편은 나플레스 박물관에 보관되어 있다. 이 석판 맨 위에 수성, 목성 그리고 금성의 날이라는 요일 명이 보인다.

“... 아직도 [로마의] 많은 사람들이 점성술의 규율에 따라, 수성의 위상과 달의 좌상을 곰곰이 살피고 나서야 목욕을 하거나 식사를 하고, 또 공석에 나타난다. 심지어는 천체의 권세의 존재를 불경스럽게도 의심하거나 부정하던 저 세속적인 회의론자들 사이에서도 이 허망한 믿음을 자주 발견하게 되니 참으로 희한한 일이다.... ”62) (308.1)

오늘날, 우리들 중 대다수가 이러한 점성술을 믿지 않기 때문에, 하루 24시간을 1시, 2시, 3시, ... 대신에 토시, 목시, 화시, 일시, 금시, 수시, 월시, 토시, 목시, 화시, ... 라는 개념으로 시간을 셈하는 이는 거의 없을 뿐만 아니라, 또 현재의 주일 명칭이 점성술에서 사용했던 “태양신의 날” 곧 일요일에서부터 시작하여 월, 화, 수, 목, 금, 그리고 “토성신의 날”이라는 생각을 하는 사람조차 별로 없을 것이다. (309.1)

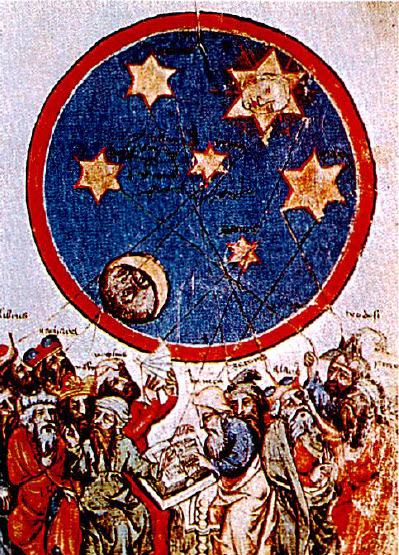

중세기의 고관들이 매사를 별자리와 혹성의 위상을 살피고 난 후에 행동 개시를 한다는 것을 풍자한 그림.

그렇지만 일요일을 “태양신의 날”로 생각하고, 이 날을 “길일”(吉日)이요 “성일”(聖日)로 받아들였던 옛 로마 사람들은-특히 높은 관직에 있거나, 신분이 높은 사람일수록-“화요일,” 곧 “화성신의 날”은 몸조심해야 하는 날이었다. 그래서 “화요일”의 “화시”라든가 “토시”는 몹시 마음이 쓰이는 시간이었으므로 그날 그 시간의 “화성”의 좌상 또는 위상 곧 “황도 십이궁”에서의 위가 어떠한가를 유심히 살펴야 했다. 그런데, “화성의 날”보다 더 신경이 쓰이는 날이 있었다. 그 날은 “토성신의 날”이다. 이 토요일은 “흉일”이기 때문이다. 특히 토요일의 토시나, 화시는 매우 조심해야 했다. 그래서 “화성”뿐만 아니라 “금성”의 위상, “수성”의 위상도 이모저모로 따져보고, 곰곰이 생각한 다음에 나들이를 하거나, 공석에도 나간다. (309.3)

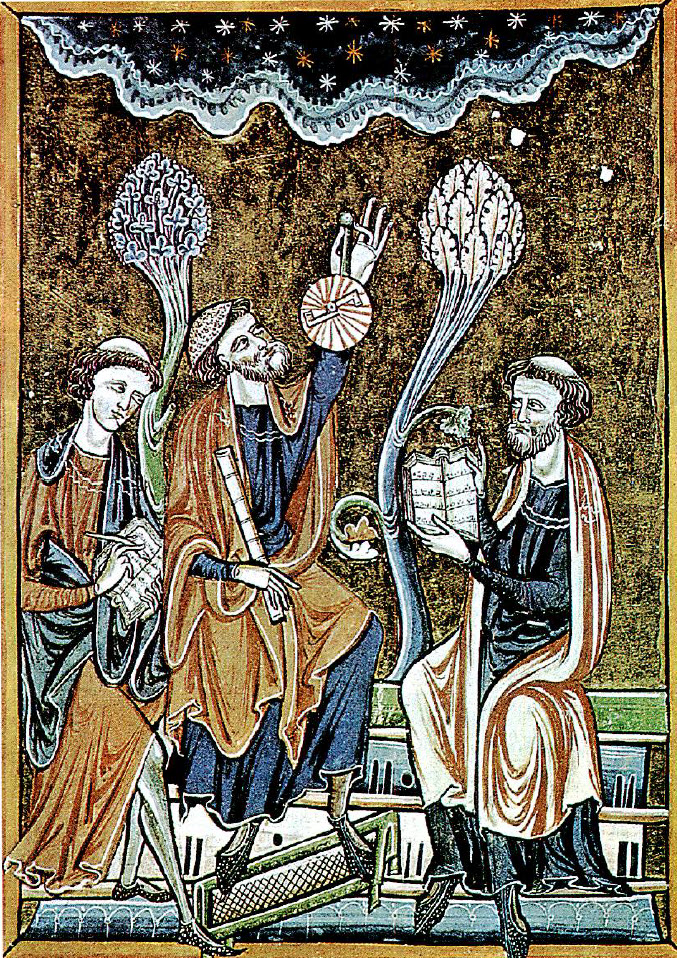

그림 182) 중세의 천문학자

(310.1)

중세의 천문학자. 13세기 프랑스의 구약 성경 시편의 권두에 실린 삽화인데, 3명의 승려들이 천문관측가로 점성하고 있는 모습

현대인들이 듣기에도 믿어지지 않을 정도로 웃기는 일이지만, 독자가 만일, 영어의 “재난”(disaster)이나 “깊이 생각하다”(consider)라는 낱말들의 어원과 그 유래를 다시 한 번 생각한다면, 그런 낱말들이 조성되어 가던 당시의 로마 사람들의 점성술에 대한 의식과 그리고 그러한 풍속으로 인하여, 초기 그리스도인들의 “안식일”이 흉일 이었던 “토요일”이었기 때문에 발생하는 고초와 당하는 괴로움이 그 얼마나 컸을까 하는 것을 짐작하게 될 것이다. 그것 때문에 핍박을 받게 된 초기 로마의 그리스도교가 스스로 살아남기 위해서, 곧 생존을 위하여 어떤 명분으로라도 예배일을 “안식일에서 일요일로” 변경하려고 몸부림쳤던 상황을 쉽게 납득할 수 있을 것이다. (311.1)

참고

1) “바빌로니아 점성술의 새로운 물결도 이때 그리스에 밀어닥쳤는데, 그 결과 스토아 철학에서는 인간의 운명이 별에 의해 결정된다고 보았다. 이것은 스토아 철학이 로마인에게 좋은 평을 받았던 요인의 하나이다. 왜냐하면 로마인은 이미 소아시아의 에트루리아인을 통해 바빌로니아 점성술과 산 제물의 간을 이용한 점복술을 알고 있었기 때문이다. 바빌로니아인으로부터는 지구로부터 바깥쪽에 있는 천체의 순서에 관한 지식도 전수 받았다. 이전의 그리스인은 태양이 지구에서 볼 때 달의 바로 바깥쪽에 위치한 것으로 생각하고 있었다. 그 후의 그리스인은 달 다음에 수성이 있고 이어 금성, 태양, 화성, 목성, 토성, 그리고 최후에 항성이 있다는 것을 알고 있었다. 키케로에 의하면 스토아 학파였던 바빌로니아의 디오게네스(240?-152 B.C.)가 메소포타미아로부터 와서 이와 같은 순서를 비로소 가르쳤다.”

Stephen Finny Mason, A History of the Science, 과학의 역사, 박성례 역 (서울: 도서출판 까치, 1987), 1:53.

2) “로마 공화국 시대 기간 동안에 로마 사람들 사이에 일곱 혹성신들의 이름을 따라 명명된 이교도들의 7요일 제도가 사용되었다고 암시하는 그 어떤 증거도 아직까지는 없다. 고전 작가들과 고고학적 발굴물들은 모두 다 한결같이 그리스도 시대 이전의 로마 사람들에 의해 이 7요일 제도가 수용되었다고 지적하고 있다. 적잖은 학자들이 이 7요일 제도가 로마에 도입된 것은 대략 율리우스 캐사르(Julius Caesar)가 최상 사제장(Pontifex Maximus, 63-44 B.C.)이 되었을 때일 것이라고 생각하고 있다.”

J. Hastings, Encyclopaedia of Religion and Ethics, 3:63, art.: ‘Calendar’ (Introductory, sec. 8).

E. W. Maunder in the International Standard Bible Encyclopaedia, 1:299, art.: ‘Astrology’.

The New International Encyclopaedia, 23:436, art.: ‘week’.

Harper's Dictionary of Classical Literature and Antiquities, 1669, art.: ‘week’.

Larousse du XXe Siecle(1933), 6:287, col. 1, art.: ‘Semaine’.

J. de Witte in the Gazette Archeologique(1877), 2:3(Paris).

The Catholic Encyclopedia, 5:169. art.: ‘Dominical Letter’.

The World Book Encyclopedia, 18:7700, art.: ‘week’.

F. G. Moore, The Roman's World, 282 in Odom, 69.

3) 점성술에 사용하는 것으로써 혹성의 위치를 나타내는 그림을 「호로스코프(Horoscope)」라고도 하지만 넓은 의미에서 숙명 점성술을 지칭한다. 나카야마 시게루는:

“모든 천체 중 태양이 가장 큰 지배력을 가지고 있다. 태양은 1년에 황도 위를 1회전한다. 아기가 태어난 날에 태양의 황도 상의 위치는 계절에 따라서 정해져 있다. 1년은 365일이므로 황도 12궁의 각각 태양의 자리잡는 기간은 평균 30일 남짓하다. 그러므로 몇 월 몇 일부터 몇 월 몇 일까지 태양은 어느 궁에 있다고 정하여 둔다. 그리고 그 궁에 출생한 아기는 어떠한 성격을 가졌다고 풀이를 달아주면 간단히 아기의 출생한 월일을 가지고 그 아기의 운수가 점쳐진다. 행성의 운행은 태양보다 훨씬 복잡하다.... 행성의 거리는 지구에서 먼 것부터 토성, 목성, 화성, 태양, 금성, 수성, 달의 순서로 되어 있다고 하였다. 그리하여 하루 24시간을 이 순서로 각 행성에 할당되었다. 제1일의 첫째 시간은 토성이 지배한다고 하면 제2일의 첫째 시간은 태양, 다음 제3일째는 달이 되고 계속되고 이하 화, 수, 목, 금의 순서로 1주간이 된다. 이것이 오늘날의 주의 기원이다.... 주의 나날과 행성을 대응시키면 화요일생인 사람은 화성의, 목요일생인 사람은 목성의 지배를 받는 운수가 된다.... 이것이 생년월일과 결부되어 개인의 운수를 규정하게 된 것은 헬레니즘 이후이다.” 나카야마 시게루, 점성술, 114, 115.

4) “그리스 천문학의 비조 유독쿠스(Eudoxus of Cnidus, 408-355 B.C.)도 우주의 원리와 기상학적 점성술에 정통했었다. 위대한 천문학자 힙파르쿠스(Hipparchus) 역시 혹성 궁들과 사람과의 관계의 대응을, 그리고 또 이 땅의 지세학적 용상과의 관계의 대응에 관하여 연구했었다. 힙파르쿠스는 또한 그 외에 ‘아스트랄 멜로데시’(astral melothesy※주 천체요법인체와 혹성, 궁 그리고 데칸들과의 관계의 대응을 연구하는 학문)에 대해서도 정통했으며, 또한 신비적 점성술에도 숙달했었다.... ” The Encyclopedia of Religion, 16 vols. (New York: Macmillan Publishing Company, 1987), 1:472, art.: “Astrology”

로마의 유명한 박물학자 플리니우스(the Elder, c. A.D. 23-79)는 그의 저술에서 주장하기를 “힙파르쿠스는 그가 받아야 할 찬사를 모두 다 받지를 못했다. 그 아무도 사람과 그 별과의 관련성을 힙파르쿠스처럼 잘 설정하지 못했으며, 우리 영혼이 하늘 불의 밀입자라는 것을 그처럼 명확하게 보여주지를 못했다.” Plinius, Naturalis Historia, bk. 2, chap. 26. in Loeb Classical Library, Pliny, Natual History, in F. Cumont, Astrology and Religion among the Greeks and Romans (New York: Dover Publication, 1960), 95:40, 41.

5) 점성학적으로 일요일이 길일인데 반하여 토요일은 흉일이었다. “화성과 토성은 바빌로니아인들의 점성술에서부터 용상이 특별히 ‘흉성’으로 지목되었었다.” Encyclopedia of Religion, 1:474, art.: “Astrology”

6) Encyclopaedia Britannica, (Mic) 8:149. art: “Poseidonius”.

7) Franz Cumont, Astrology and Religion among the Greeks and Romans (New York: Dover Publications, Inc., 1960), 48.

8) Franz Cumont, ibid., 57.

9) Cumont, ibid., 23.

10) Cumont, ibid., 23.

11) William F. Albright, From the Stone Age to Christianity (Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1967), 342.

12) Cicero, De Republica, bk. 6, chap. 17. in Loeb Classical Library, Cicero, The Republic, 269, 271. in Robert Leo Odom, ibid., 18.

13) Plinius, the Elder, Naturalis Historia, bk. 2, chap. 4. in Loeb Classical Library, Pliny, Natural History, 1:177, 179 in R. L. Odom, Sunday in Roman Paganism (Washington D.C.: R&H. Publishing Association, 1944), 49.

14) Plinius, Naturalis Historia, bk. 2, chap. 6. in Loeb Classical Library, Pliny, Natural History, 1:189-195. in Odom, 49, 50.

15) St. Isidorus, Etymologiae, bk. 5, chap. 30. in PL82, 216. in Samuele Bacchiocchi, 250fn.

16) Odom, 43.

17) Ibid., 69, 70.

18) 나카야마 시게루, 점성술, 98.

19) Encyclopaedia Britannica, (Mic) 4:132.

20) Cf. 초능력과 미스터리의 세계, 138.

21) Alberto C. Carpiceci, Rome 2000 years Ago (Firenze: Bonechi-Edizioni), 100.

22) 나카야마 시게루, 점성술, 이은성 역, 81.

23) Cumont, ibid., 48, 49.

24) Encyclopaedia Britannica, (Mic) 6:568.

25) 나카야마 시게루, 점성술, 163, 164.

26) Mircea Eliade, chief ed., The Encyclopedia of Religion, 16 vols. (New York: Macmillan Publishing Company, 1987), 1:472, art.: “Astrology”

27) Vettius Valens, Anthologiarum, ⅴ, 9. ed. G. Kroll, 220. in F. Cumont, 86, 87.

28) Vettius Valens, ibid., ⅴ, 10. ed. G Kroll, 26 in Sammuel Bachiochi, From Sabbath to Sunday (Rome: the Pontifical Gregorian University Press, 1977), 250, 351.

29) Cf. Encyclopedia of Bri., 4:152.

30) Cf. Encyclopaedia of Britannica, 4:152, art.: “Firmicus Maternus, Julius”

31) Eusebius, Commentaria in Psalmos, chap. 91, para. 2, 3 in MPG., colls. 23:1169-1172. in Sammuel Bachiochi, ibid., 261.

32) Eusebius, Vita Contantini, bk. 3, chap. 18.

33) Eusebius, De Solemnitate Paschali, chap. 7, para. 12 in MPG., colls. 24:710a.

34) Arthur P. Stanley, Lectures on the History of the Eastern Church, 1884, 184.

35) Arthur Edward P. Weigall, The Paganism in the Our Christianity, 145 copyright 1928 by P. Putnams's Son, New York.

36) 현재 로마 바티칸에 소장되고 있는 그 논문 사본은 제4장이 분실되었지만 “이 작품의 총괄적인 윤곽은 명백하다. 이것은 두 부분으로 나누어져 있다. 그 첫 부분(1-17장)은〔이교의〕종교적 예배의 거짓된 대상들에 관해서 다루고 있으며 그리스-로마적 국가 종교인 신들과 동방의 제의들에 대해 반박하는 논쟁을 수록하고 있다. 두 번째 부분(18-29장)은 이교도의 신비 의식들이 성서의 말씀과 구원의 신비를 풍자한 것이라는 사실을 입증하려고 애썼다. 이 책은 모든 우상들과 신전들을 파괴할 것을 황제에게 요구하는 절박한 간청으로 끝맺고 있다.” 기독교대백과사전 (서울: 기독교문사, 1988), 5:510. art.: “마테르누스”

이 논문과 관련해서 미국의 저명한 교회사가 필립 샤프[Philip Schaff](A.D. 1819-1893)는 그의 명저 교회사에서 아래와 같이 증언했다:

“A.D. 343년에서 350년 사이인 황제 콘스탄티누스의 아들〔Constans〕치세 하에서, 고대사에 관하여 광범위한 지식으로 이교를 논박한 논문을 썼던 저자 율리우스 피르미쿠스 마테르누스는 ... 말기에 와서 신약성경의 복음정신인 온유함이 사라지자 콘스탄티누스의 아들에게 이교(heathenism)를 말살시키되, 마치 가나안 족속들을 대적하여 박멸하라고 명하신 이스라엘 백성의 하나님의 명령처럼 폭력의 수단을 동원해서 전멸시켜야 할 것을 재촉했다. 그리고 이교의 신전들을 강탈하고, 그들의 좋은 것들을 탈취해서 그것으로 자신들과 교회를 풍요롭게 해야 한다고 공개적으로 강권했다.... ” Philip Schaff, History of Christian Church, III, 84.

37) Astrology and Religion Among the Greek and Romans (New York: Dover Publication Inc., 1960), 55.

38) A. C. Carpiceci, Rome 2000 year ago (Florence: La Fotolitografia, 1981), 100.

39) Cf. ① Claude Moatti, 고대 로마를 찾아서, 김윤 역 (서울: 시공사, 1996), 17; ② Robert C. Lamm, The Humanities in Western Culture (Chicago: Brown & Benchmark Publ., 1996), 1:296; ③ Roma Dalle Origini Al 2000, 로마 기원에서부터 2000년까지, 정태남 역 (Roma: Lozzi), 73, 74.

40) “신분상 어떤 계층에 속하거나, 관직의 고하를 불문하고, 또 어느 곳의 도시에 살든지 빈부를 막론하고, 그 누구나 아무도 무감각한 우상에게 순결한 희생의 제물을 드리지 못한다.... 신 라(Ra)를 위해 불을 밝히거나, 수호신을 위해 술을 따른다거나 페나테스(Penates) 신을 위해 향을 피우고 화염을 밝힌다거나 향로를 두거나, 화환을 매달아 두지 못한다. 사람의 손으로 만들어진 그 어떤 형상이든지 그것에게 숭배함으로써 ... 누구를 막론하고 공공적인 사당이나 제단에서 ... 우상숭배를 위한 제사를 수행하지 못한다.... ” Codex Theodosius, lib. ⅩⅥ, title 10, lex. 12, Trans., in Chales Norris Cochrane, Christianity and Classical Culture (Oxford: Clarendon Press, 1940), 329, 330.

41) 유기천, 점성학이란 무엇인가, 325.

42) Ency. Brita. 15:179.

43) 나카야마 시게루, 점성술, 63.

44) Carn Sagan, Cosmos (New York: Ballantine Books, 1985), 38.

45) Mircea Eliade Chief ed., The Encyclopedia of Religion, 16 vols. (New York: Manmillan Publishing Company, 1987), 1:474, 475.

46) “점성술이 비록 저 멀리 거슬러서 로마 공화정 시대에 벌써 알려졌을 지라도 로마 제정시대에 와서는 대다수의 라틴 사람들 사이에 보편화 되었다.

① 로마의 집정관 카토(Marcus Cato, 234-149 B.C.)는 그의 논문 논업론(De Agricultura; chap. 5, sec 4 in Loeb Classical Library, Cato and Varro, 15)에서 그의 시대에 그의 나라에서 활약한 갈대아의 점성술사들에 관하여 장황하게 진술하고 있다. 그들은 결국 B.C. 139년에 추방당해 버렸다는 것이다.

율리우스 캐사르가 이 점성술에 심취했다는 증거가 있다. 그와 동시대인인

② 키케로(Marcus Cicero, 106-43 B.C.)는 그를 허풍쟁이로서 공공연히 비난했다.

③ 황제 아우구스투스 캐사르는 점성술을 신봉했다. 그리고 로마의 점성술사 마르쿠스 마닐리우스는 ‘아스트로노미카’(Astronomica)라는 논제로써 점성술에 관한 논문을 편찬했는데, 그는 이 논문을 로마의 이 통치자에게 바쳤다. 한편, 로마의 시인

④ 프로페르티우스(Sextus Pro- pertius, 50-16 B.C.)는 점성술이 보편화 때문에 생겨난 병폐를 개탄했다(Elegies, bk. 4, Elegy I, line 81-86 in Loeb Classical Library, Propertius, 269, 271.).

로마의 풍자 시인 유베날(Decimus Juvenal, A.D. 60-130)도 그 당시의 여성들이 이 점성술에 지대한 흥미를 나타냈음을 진술했다(Satires, bk. 6. line 553-568 in Loeb Classical Library, Juvenal, 129.).

⑤ 로마의 전기 작가 수에토이우스(Gaius Suetonius Tranguillius, A.D. 70-125?)도 A.D. 1세기의 황제들 대다수가 이 점성술을 매우 높이 평가했음을 나타내 보였다(De vita Caesarum. in Loeb Classical Library, The Live of the Caesar).” in Odom, 43, 44.

47) Bertrand Russell, History of Western Philosophy (London: George Allen & Unwin, 1979), 157~159.

48) 그리스도교대사전 (대한기독교서회, 1972), 1118. art.: “플라톤의 영혼 불멸론”

49) Propertius, Elegies, bk. 4, Elegy I, lines 81-86 in Loeb Classical Library, Propertius, 2569, 271. in Odom 76, 77.

50) petronius, Satyricon, chap. 30 in Loeb Classical Library. Petrony, 45. in Odom. 86.

51) 이은성, 역법의 원리분석 (서울: 정음사, 1988), 32.

52) 이은성, ibid. 35.

53) Theo Mommsen, The History of Rome (New York: Charles Scribner's Sons,1898), 5:438, 439 in Odom.70.

54) Plutarc, De Vita Caesarum, chap. 59. in L.C.L. 7:581, in Odom 71.

55) Odom, 77.

56) Herbert Thurston, in The Catholic Encyclopedia, 5:109, art.: "Dominical Letter" in Odom, 77, 79.

57) Theo. Mommsen. “Uber den Chronogrophen vom Jahre 354” in Abhandlungen der Philologisch-Historischen Classe der Koniglich Sachsischen Gesellschaft der Wissenschaften, Band I, 569.

58) Corpus Inscriptionum Latinarum, 1863 ed., part 1, 10:199, No. 1605; PaulysRealEncyclopadie der classischen Altertumswissenschaft, Bands, col. 2575. art.: “Hebdomas” in Odom, 81.

59) 라틴어로 “별”(star)을 나타내는 낱말들이 몇 개가 있다.

1. “stella” ➜ ① stalla Saturni-the planet Saturn-토성

② stalla Iovis-the planet Jupiter-목성

③ stallae inerrantes-fixed star-항성

2. “sideris”➜ “sideratio”-“혹성의 저주를 받다”라는 라틴어가 생겼다.

3. “astrum,” “astra”

➜ ① astrologia-astrology-점성술

② astrologus-astrologer 또는 astronomer-점성술사, 천문학자

astronomy-천문학

60) 라틴어로 별을 의미하는 또 다른 낱말이 있는데, 그것은 “sideris” 또는 “sidus”(sidum)이다. 이 낱말에서 영어의 다음과 같은 의미 등이 파생되었다.

① “a sidereal clock”-항성시계

② “a sidereal day”-항성일(23시간 56분 4.09초)

③ “a sidereal revolution”-항성주기

④ “a sidereal year”-항성년(365일 6시간 9분 9.54초)

그리고 태양(the sun)은 라틴어로 “sol” 또는 “solis”라고 하며, 달(the moon)은 “luna”라고 하는데 이들 낱말에서 다음과 같은 영어의 낱말들이 파생되었다.

① “Lunar Calendar”-태음력

② “Lunar day”-태음일

③ “lunar month”-태음월

④ “lunar eclipse”-월식

⑤ “lunar orbit”-달 궤도

⑥ “lunisolar calendar”-태음태양력

61) Cf. Encyclopaedia Britannica, 1:318. art.: “Ammianus Marcellinus.”

62) Ammianus Marcellinus, Rerum Gestarum (History) in L.C.L. (Cambridge, Maass.: Havard University Press, 1935), ??. in Daniel J. Boorstin, The Discoverers (New York: Vintage Books, 1985), 19.

(311.2)

Stephen Finny Mason, A History of the Science, 과학의 역사, 박성례 역 (서울: 도서출판 까치, 1987), 1:53.

2) “로마 공화국 시대 기간 동안에 로마 사람들 사이에 일곱 혹성신들의 이름을 따라 명명된 이교도들의 7요일 제도가 사용되었다고 암시하는 그 어떤 증거도 아직까지는 없다. 고전 작가들과 고고학적 발굴물들은 모두 다 한결같이 그리스도 시대 이전의 로마 사람들에 의해 이 7요일 제도가 수용되었다고 지적하고 있다. 적잖은 학자들이 이 7요일 제도가 로마에 도입된 것은 대략 율리우스 캐사르(Julius Caesar)가 최상 사제장(Pontifex Maximus, 63-44 B.C.)이 되었을 때일 것이라고 생각하고 있다.”

J. Hastings, Encyclopaedia of Religion and Ethics, 3:63, art.: ‘Calendar’ (Introductory, sec. 8).

E. W. Maunder in the International Standard Bible Encyclopaedia, 1:299, art.: ‘Astrology’.

The New International Encyclopaedia, 23:436, art.: ‘week’.

Harper's Dictionary of Classical Literature and Antiquities, 1669, art.: ‘week’.

Larousse du XXe Siecle(1933), 6:287, col. 1, art.: ‘Semaine’.

J. de Witte in the Gazette Archeologique(1877), 2:3(Paris).

The Catholic Encyclopedia, 5:169. art.: ‘Dominical Letter’.

The World Book Encyclopedia, 18:7700, art.: ‘week’.

F. G. Moore, The Roman's World, 282 in Odom, 69.

3) 점성술에 사용하는 것으로써 혹성의 위치를 나타내는 그림을 「호로스코프(Horoscope)」라고도 하지만 넓은 의미에서 숙명 점성술을 지칭한다. 나카야마 시게루는:

“모든 천체 중 태양이 가장 큰 지배력을 가지고 있다. 태양은 1년에 황도 위를 1회전한다. 아기가 태어난 날에 태양의 황도 상의 위치는 계절에 따라서 정해져 있다. 1년은 365일이므로 황도 12궁의 각각 태양의 자리잡는 기간은 평균 30일 남짓하다. 그러므로 몇 월 몇 일부터 몇 월 몇 일까지 태양은 어느 궁에 있다고 정하여 둔다. 그리고 그 궁에 출생한 아기는 어떠한 성격을 가졌다고 풀이를 달아주면 간단히 아기의 출생한 월일을 가지고 그 아기의 운수가 점쳐진다. 행성의 운행은 태양보다 훨씬 복잡하다.... 행성의 거리는 지구에서 먼 것부터 토성, 목성, 화성, 태양, 금성, 수성, 달의 순서로 되어 있다고 하였다. 그리하여 하루 24시간을 이 순서로 각 행성에 할당되었다. 제1일의 첫째 시간은 토성이 지배한다고 하면 제2일의 첫째 시간은 태양, 다음 제3일째는 달이 되고 계속되고 이하 화, 수, 목, 금의 순서로 1주간이 된다. 이것이 오늘날의 주의 기원이다.... 주의 나날과 행성을 대응시키면 화요일생인 사람은 화성의, 목요일생인 사람은 목성의 지배를 받는 운수가 된다.... 이것이 생년월일과 결부되어 개인의 운수를 규정하게 된 것은 헬레니즘 이후이다.” 나카야마 시게루, 점성술, 114, 115.

4) “그리스 천문학의 비조 유독쿠스(Eudoxus of Cnidus, 408-355 B.C.)도 우주의 원리와 기상학적 점성술에 정통했었다. 위대한 천문학자 힙파르쿠스(Hipparchus) 역시 혹성 궁들과 사람과의 관계의 대응을, 그리고 또 이 땅의 지세학적 용상과의 관계의 대응에 관하여 연구했었다. 힙파르쿠스는 또한 그 외에 ‘아스트랄 멜로데시’(astral melothesy※주 천체요법인체와 혹성, 궁 그리고 데칸들과의 관계의 대응을 연구하는 학문)에 대해서도 정통했으며, 또한 신비적 점성술에도 숙달했었다.... ” The Encyclopedia of Religion, 16 vols. (New York: Macmillan Publishing Company, 1987), 1:472, art.: “Astrology”

로마의 유명한 박물학자 플리니우스(the Elder, c. A.D. 23-79)는 그의 저술에서 주장하기를 “힙파르쿠스는 그가 받아야 할 찬사를 모두 다 받지를 못했다. 그 아무도 사람과 그 별과의 관련성을 힙파르쿠스처럼 잘 설정하지 못했으며, 우리 영혼이 하늘 불의 밀입자라는 것을 그처럼 명확하게 보여주지를 못했다.” Plinius, Naturalis Historia, bk. 2, chap. 26. in Loeb Classical Library, Pliny, Natual History, in F. Cumont, Astrology and Religion among the Greeks and Romans (New York: Dover Publication, 1960), 95:40, 41.

5) 점성학적으로 일요일이 길일인데 반하여 토요일은 흉일이었다. “화성과 토성은 바빌로니아인들의 점성술에서부터 용상이 특별히 ‘흉성’으로 지목되었었다.” Encyclopedia of Religion, 1:474, art.: “Astrology”

6) Encyclopaedia Britannica, (Mic) 8:149. art: “Poseidonius”.

7) Franz Cumont, Astrology and Religion among the Greeks and Romans (New York: Dover Publications, Inc., 1960), 48.

8) Franz Cumont, ibid., 57.

9) Cumont, ibid., 23.

10) Cumont, ibid., 23.

11) William F. Albright, From the Stone Age to Christianity (Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1967), 342.

12) Cicero, De Republica, bk. 6, chap. 17. in Loeb Classical Library, Cicero, The Republic, 269, 271. in Robert Leo Odom, ibid., 18.

13) Plinius, the Elder, Naturalis Historia, bk. 2, chap. 4. in Loeb Classical Library, Pliny, Natural History, 1:177, 179 in R. L. Odom, Sunday in Roman Paganism (Washington D.C.: R&H. Publishing Association, 1944), 49.

14) Plinius, Naturalis Historia, bk. 2, chap. 6. in Loeb Classical Library, Pliny, Natural History, 1:189-195. in Odom, 49, 50.

15) St. Isidorus, Etymologiae, bk. 5, chap. 30. in PL82, 216. in Samuele Bacchiocchi, 250fn.

16) Odom, 43.

17) Ibid., 69, 70.

18) 나카야마 시게루, 점성술, 98.

19) Encyclopaedia Britannica, (Mic) 4:132.

20) Cf. 초능력과 미스터리의 세계, 138.

21) Alberto C. Carpiceci, Rome 2000 years Ago (Firenze: Bonechi-Edizioni), 100.

22) 나카야마 시게루, 점성술, 이은성 역, 81.

23) Cumont, ibid., 48, 49.

24) Encyclopaedia Britannica, (Mic) 6:568.

25) 나카야마 시게루, 점성술, 163, 164.

26) Mircea Eliade, chief ed., The Encyclopedia of Religion, 16 vols. (New York: Macmillan Publishing Company, 1987), 1:472, art.: “Astrology”

27) Vettius Valens, Anthologiarum, ⅴ, 9. ed. G. Kroll, 220. in F. Cumont, 86, 87.

28) Vettius Valens, ibid., ⅴ, 10. ed. G Kroll, 26 in Sammuel Bachiochi, From Sabbath to Sunday (Rome: the Pontifical Gregorian University Press, 1977), 250, 351.

29) Cf. Encyclopedia of Bri., 4:152.

30) Cf. Encyclopaedia of Britannica, 4:152, art.: “Firmicus Maternus, Julius”

31) Eusebius, Commentaria in Psalmos, chap. 91, para. 2, 3 in MPG., colls. 23:1169-1172. in Sammuel Bachiochi, ibid., 261.

32) Eusebius, Vita Contantini, bk. 3, chap. 18.

33) Eusebius, De Solemnitate Paschali, chap. 7, para. 12 in MPG., colls. 24:710a.

34) Arthur P. Stanley, Lectures on the History of the Eastern Church, 1884, 184.

35) Arthur Edward P. Weigall, The Paganism in the Our Christianity, 145 copyright 1928 by P. Putnams's Son, New York.

36) 현재 로마 바티칸에 소장되고 있는 그 논문 사본은 제4장이 분실되었지만 “이 작품의 총괄적인 윤곽은 명백하다. 이것은 두 부분으로 나누어져 있다. 그 첫 부분(1-17장)은〔이교의〕종교적 예배의 거짓된 대상들에 관해서 다루고 있으며 그리스-로마적 국가 종교인 신들과 동방의 제의들에 대해 반박하는 논쟁을 수록하고 있다. 두 번째 부분(18-29장)은 이교도의 신비 의식들이 성서의 말씀과 구원의 신비를 풍자한 것이라는 사실을 입증하려고 애썼다. 이 책은 모든 우상들과 신전들을 파괴할 것을 황제에게 요구하는 절박한 간청으로 끝맺고 있다.” 기독교대백과사전 (서울: 기독교문사, 1988), 5:510. art.: “마테르누스”

이 논문과 관련해서 미국의 저명한 교회사가 필립 샤프[Philip Schaff](A.D. 1819-1893)는 그의 명저 교회사에서 아래와 같이 증언했다:

“A.D. 343년에서 350년 사이인 황제 콘스탄티누스의 아들〔Constans〕치세 하에서, 고대사에 관하여 광범위한 지식으로 이교를 논박한 논문을 썼던 저자 율리우스 피르미쿠스 마테르누스는 ... 말기에 와서 신약성경의 복음정신인 온유함이 사라지자 콘스탄티누스의 아들에게 이교(heathenism)를 말살시키되, 마치 가나안 족속들을 대적하여 박멸하라고 명하신 이스라엘 백성의 하나님의 명령처럼 폭력의 수단을 동원해서 전멸시켜야 할 것을 재촉했다. 그리고 이교의 신전들을 강탈하고, 그들의 좋은 것들을 탈취해서 그것으로 자신들과 교회를 풍요롭게 해야 한다고 공개적으로 강권했다.... ” Philip Schaff, History of Christian Church, III, 84.

37) Astrology and Religion Among the Greek and Romans (New York: Dover Publication Inc., 1960), 55.

38) A. C. Carpiceci, Rome 2000 year ago (Florence: La Fotolitografia, 1981), 100.

39) Cf. ① Claude Moatti, 고대 로마를 찾아서, 김윤 역 (서울: 시공사, 1996), 17; ② Robert C. Lamm, The Humanities in Western Culture (Chicago: Brown & Benchmark Publ., 1996), 1:296; ③ Roma Dalle Origini Al 2000, 로마 기원에서부터 2000년까지, 정태남 역 (Roma: Lozzi), 73, 74.

40) “신분상 어떤 계층에 속하거나, 관직의 고하를 불문하고, 또 어느 곳의 도시에 살든지 빈부를 막론하고, 그 누구나 아무도 무감각한 우상에게 순결한 희생의 제물을 드리지 못한다.... 신 라(Ra)를 위해 불을 밝히거나, 수호신을 위해 술을 따른다거나 페나테스(Penates) 신을 위해 향을 피우고 화염을 밝힌다거나 향로를 두거나, 화환을 매달아 두지 못한다. 사람의 손으로 만들어진 그 어떤 형상이든지 그것에게 숭배함으로써 ... 누구를 막론하고 공공적인 사당이나 제단에서 ... 우상숭배를 위한 제사를 수행하지 못한다.... ” Codex Theodosius, lib. ⅩⅥ, title 10, lex. 12, Trans., in Chales Norris Cochrane, Christianity and Classical Culture (Oxford: Clarendon Press, 1940), 329, 330.

41) 유기천, 점성학이란 무엇인가, 325.

42) Ency. Brita. 15:179.

43) 나카야마 시게루, 점성술, 63.

44) Carn Sagan, Cosmos (New York: Ballantine Books, 1985), 38.

45) Mircea Eliade Chief ed., The Encyclopedia of Religion, 16 vols. (New York: Manmillan Publishing Company, 1987), 1:474, 475.

46) “점성술이 비록 저 멀리 거슬러서 로마 공화정 시대에 벌써 알려졌을 지라도 로마 제정시대에 와서는 대다수의 라틴 사람들 사이에 보편화 되었다.

① 로마의 집정관 카토(Marcus Cato, 234-149 B.C.)는 그의 논문 논업론(De Agricultura; chap. 5, sec 4 in Loeb Classical Library, Cato and Varro, 15)에서 그의 시대에 그의 나라에서 활약한 갈대아의 점성술사들에 관하여 장황하게 진술하고 있다. 그들은 결국 B.C. 139년에 추방당해 버렸다는 것이다.

율리우스 캐사르가 이 점성술에 심취했다는 증거가 있다. 그와 동시대인인

② 키케로(Marcus Cicero, 106-43 B.C.)는 그를 허풍쟁이로서 공공연히 비난했다.

③ 황제 아우구스투스 캐사르는 점성술을 신봉했다. 그리고 로마의 점성술사 마르쿠스 마닐리우스는 ‘아스트로노미카’(Astronomica)라는 논제로써 점성술에 관한 논문을 편찬했는데, 그는 이 논문을 로마의 이 통치자에게 바쳤다. 한편, 로마의 시인

④ 프로페르티우스(Sextus Pro- pertius, 50-16 B.C.)는 점성술이 보편화 때문에 생겨난 병폐를 개탄했다(Elegies, bk. 4, Elegy I, line 81-86 in Loeb Classical Library, Propertius, 269, 271.).

로마의 풍자 시인 유베날(Decimus Juvenal, A.D. 60-130)도 그 당시의 여성들이 이 점성술에 지대한 흥미를 나타냈음을 진술했다(Satires, bk. 6. line 553-568 in Loeb Classical Library, Juvenal, 129.).

⑤ 로마의 전기 작가 수에토이우스(Gaius Suetonius Tranguillius, A.D. 70-125?)도 A.D. 1세기의 황제들 대다수가 이 점성술을 매우 높이 평가했음을 나타내 보였다(De vita Caesarum. in Loeb Classical Library, The Live of the Caesar).” in Odom, 43, 44.

47) Bertrand Russell, History of Western Philosophy (London: George Allen & Unwin, 1979), 157~159.

48) 그리스도교대사전 (대한기독교서회, 1972), 1118. art.: “플라톤의 영혼 불멸론”

49) Propertius, Elegies, bk. 4, Elegy I, lines 81-86 in Loeb Classical Library, Propertius, 2569, 271. in Odom 76, 77.

50) petronius, Satyricon, chap. 30 in Loeb Classical Library. Petrony, 45. in Odom. 86.

51) 이은성, 역법의 원리분석 (서울: 정음사, 1988), 32.

52) 이은성, ibid. 35.

53) Theo Mommsen, The History of Rome (New York: Charles Scribner's Sons,1898), 5:438, 439 in Odom.70.

54) Plutarc, De Vita Caesarum, chap. 59. in L.C.L. 7:581, in Odom 71.

55) Odom, 77.

56) Herbert Thurston, in The Catholic Encyclopedia, 5:109, art.: "Dominical Letter" in Odom, 77, 79.

57) Theo. Mommsen. “Uber den Chronogrophen vom Jahre 354” in Abhandlungen der Philologisch-Historischen Classe der Koniglich Sachsischen Gesellschaft der Wissenschaften, Band I, 569.

58) Corpus Inscriptionum Latinarum, 1863 ed., part 1, 10:199, No. 1605; PaulysRealEncyclopadie der classischen Altertumswissenschaft, Bands, col. 2575. art.: “Hebdomas” in Odom, 81.

59) 라틴어로 “별”(star)을 나타내는 낱말들이 몇 개가 있다.

1. “stella” ➜ ① stalla Saturni-the planet Saturn-토성

② stalla Iovis-the planet Jupiter-목성

③ stallae inerrantes-fixed star-항성

2. “sideris”➜ “sideratio”-“혹성의 저주를 받다”라는 라틴어가 생겼다.

3. “astrum,” “astra”

➜ ① astrologia-astrology-점성술

② astrologus-astrologer 또는 astronomer-점성술사, 천문학자

astronomy-천문학

60) 라틴어로 별을 의미하는 또 다른 낱말이 있는데, 그것은 “sideris” 또는 “sidus”(sidum)이다. 이 낱말에서 영어의 다음과 같은 의미 등이 파생되었다.

① “a sidereal clock”-항성시계

② “a sidereal day”-항성일(23시간 56분 4.09초)

③ “a sidereal revolution”-항성주기

④ “a sidereal year”-항성년(365일 6시간 9분 9.54초)

그리고 태양(the sun)은 라틴어로 “sol” 또는 “solis”라고 하며, 달(the moon)은 “luna”라고 하는데 이들 낱말에서 다음과 같은 영어의 낱말들이 파생되었다.

① “Lunar Calendar”-태음력

② “Lunar day”-태음일

③ “lunar month”-태음월

④ “lunar eclipse”-월식

⑤ “lunar orbit”-달 궤도

⑥ “lunisolar calendar”-태음태양력

61) Cf. Encyclopaedia Britannica, 1:318. art.: “Ammianus Marcellinus.”

62) Ammianus Marcellinus, Rerum Gestarum (History) in L.C.L. (Cambridge, Maass.: Havard University Press, 1935), ??. in Daniel J. Boorstin, The Discoverers (New York: Vintage Books, 1985), 19.