스토아 사상이 로마 사회에 확산되면서 헬라 철학에 큰 영향을 끼쳤던 갈대아의 점성 의술이 편승하게 되고, 동시에 이 티매오스를 재해석 또는 주석하는 학자들이 도처에서 발생하게 되었는데, 그 중에서 유명한 학자는 의사 갈레노스(Galenos, ca. A.D. 130-200)였다. 그는 의사이면서 스토아 철학자였다. 그는 스토아 철학자 아우렐리우스(Marcus Aurelius, 재위 A.D. 161-180) 황제의 신임이 깊은 궁중 시의로 존대 받았으며, 그의 아들 콤모두스(Commodus, 재위 A.D. 180-192) 황제 때까지 활약하였다. (252.4)

미국의 고고학자 올브라이트 교수는 다음과 같이 증언했다: (253.1)

“스토아 철학자들은 점성술을 매우 열광적으로 받아들여 그들의 학설의 주제를 삼았기 때문에 후기 헬레니즘 시대에는 점성학이 스토아 철학 체계에 없어서는 안 될 주요한 부분이 되어버렸다.... 그 중에서도 특별히 포시도니우스는 백과사전적인 학식과 플라톤적, 아리스토텔레스 적인 견해를 스토아 철학과 용이하게 결합해서 매우 교묘히 활용하였으므로 그의 시대에 굉장한 영향을 끼쳤다.

스토아 철학의 신조인 ‘숙명론’과 신의 세계의 기본적 조화론은 바빌로니아 점성학의 원리와 너무나 완벽하게 일치하므로 그들은 실제적으로 융합되었던 것이다.”11)

스토아 철학의 신조인 ‘숙명론’과 신의 세계의 기본적 조화론은 바빌로니아 점성학의 원리와 너무나 완벽하게 일치하므로 그들은 실제적으로 융합되었던 것이다.”11)

포시도니우스의 제자로서 한 때 로마의 통령(63 B.C.)까지 역임했던 로마 사법계의 제1인자로 정치가, 법률가 그리고 스토아 철학과 문학가로 널리 알려졌던 키케로(Marcus Tullius Cicero, 106-43 B.C.)는 그의 논문 “공화제”(De Republica)에서 이렇게 말했다: (253.3)

“전체가 서로 연결된 아홉 개의 궤도라 할까, 또는 차라리 천구들이라는 것이 있다. 그것들 중 하나 곧 제일 바깥의 것이 하늘이다. 이 하늘은 그 나머지 모두를 다 포함하고 있다. 그리고 그것 자체가 최고의 신이고 그것 자체 속에 모든 다른 천구들을 포용하고 지탱하고 있다. 그 안에 별들이 영구한 운행코스가 고정되어 있는 것이다. 그 아래에 하늘에 속하는 것과는 반대 방향으로 운행하고 있는 일곱 다른 천구들이 있다.

이 일곱 천체들에서 지구상에 빛을 비추는 천체 하나가 소위 토성의 것이다. 그 다음으로 오는 빛은 소위 목성의 것인데, 이 천체는 인류에게 행운과 건강을 가져다주는 것이다. 이 목성 밑의 별은 색이 붉으며 인생살이에 두려움의 존재인데 이 별을 그대는 화성에다 지목한다. 이 화성 다음이면서 거리적으로 거의 중앙에 위치한 별이 태양인데 이별은 주이시며, 우두머리이며 그리고 다른 모든 빛들의 통치자이신 우주의 마음이요, 지도적 근본원리이시어서 그렇게 위대하시므로 이 태양은 그의 빛으로 만물을 들어 보이시고 만물을 충족케 하시는 것이다.

이 태양은 그의 동반자를 수반하는데, 말하자면, 자기들의 궤도상에 위치하고 있는 금성과 수성이다. 그리고 최하위의 천구에서 선회하고 있는 것이 달인데 태양 광선으로 인하여 불타고 있다.... 아홉째인 이 지구는 중심 천구이고 부동이며 모든 천구들 중 최하위에 있는 것이다.”12)

이 일곱 천체들에서 지구상에 빛을 비추는 천체 하나가 소위 토성의 것이다. 그 다음으로 오는 빛은 소위 목성의 것인데, 이 천체는 인류에게 행운과 건강을 가져다주는 것이다. 이 목성 밑의 별은 색이 붉으며 인생살이에 두려움의 존재인데 이 별을 그대는 화성에다 지목한다. 이 화성 다음이면서 거리적으로 거의 중앙에 위치한 별이 태양인데 이별은 주이시며, 우두머리이며 그리고 다른 모든 빛들의 통치자이신 우주의 마음이요, 지도적 근본원리이시어서 그렇게 위대하시므로 이 태양은 그의 빛으로 만물을 들어 보이시고 만물을 충족케 하시는 것이다.

이 태양은 그의 동반자를 수반하는데, 말하자면, 자기들의 궤도상에 위치하고 있는 금성과 수성이다. 그리고 최하위의 천구에서 선회하고 있는 것이 달인데 태양 광선으로 인하여 불타고 있다.... 아홉째인 이 지구는 중심 천구이고 부동이며 모든 천구들 중 최하위에 있는 것이다.”12)

일찍이 키케로의 감화를 많이 받았던 로마의 저술가요 박물학자인 플리니우스(Gaius Plinius, A.D. 23-79)는 그의 저술 박물학(Historia Naturalis)에서 태양의 탁월성을 이렇게 묘사한 바 있다: (254.1)

“... 동일한 이치로, 지구와 하늘 사이의 일정한 공간 일부에 그들 자신의 동작을 따라 운행하고 있는 소위 혹성들이라고 우리들이 호칭하는 일곱 별들이 매달려 있다.... 이 별들 중앙에서 태양이 선회하는데, 이 태양의 위대함과 권능은 심히 지대하다. 그리고 이 태양은 이 지상의 계절을 통솔하고 있을 뿐만 아니라 별들과 하늘까지 통치하신다. 이 같은 태양의 모든 영향력을 고려해 볼 때 우리는 태양이 영혼이 있다고 반드시 믿어야 하며 더 나아가서 정확히 마음 곧 온 세상 마음과 최상의 통치 원리와 만물의 신이라고 믿어야 한다. 이 태양은 세상에 빛을 제공하시며 어둠을 제거하신다. 이 태양은 또 나머지 별들을 어둡게 하고 밝게도 하신다. 태양은 자연 현상의 선례를 따라 계절의 변화를 규제하시고 해를 계속적으로 다시 나게 하시고, 하늘의 어둠을 개이도록 하시고 또 심지어는 사람의 마음의 폭풍운을 잠잠하게도 하신다. 또한 나머지 별들에게도 자기의 빛을 발산하신다. 그래서 태양이야말로 영화로우시고 탁월하시며, 모든 것을 보시고, 심지어는 모든 것을 들으신다.... .”13)

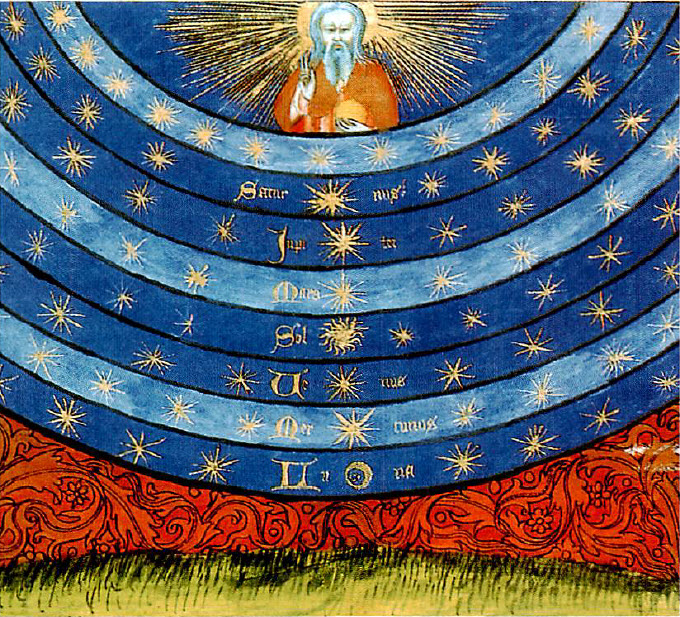

1377년 니콜라 오레슴이 저서 「하늘과 땅」에서 표현한 하늘인데 7층으로 구분하고 그 위를 황도 12궁으로 묘사했다.

그는 또 이렇게 진술했다: (255.1)

“자 이제 지구의 구조는 그대로 놔두고, 하늘과 땅 사이에 있는 나머지 천체들에 대해서 논해보자. 우선 다음에 열거한 요점들은 확실한 것이다.

(1) 토성이라고 불리 우는 이 별은 가장 높다. 따라서 가장 작게 보이며, 가장 큰 궤도상에서 운행하고 있으며, 아주 짧게 잡아도 30년 만에야 제 자리에 돌아온다는 것이다.

(2) 모든 혹성들의 동작과 그리고 그들 중에서도 태양과 달은 지구의 것과는 반대의 코스를 따른다. 즉 다시 말하면, 좌회전인데 반하여 지구는 항상 우회전으로 달린다는 것이다.

.......

(5) 토성은 추워서 결빙상태이다. 목성의 궤도는 토성의 것보다 매우 낮아서 매우 빨리 운행하며 일회전을 매 12년마다 완성한다. 세번째 별은 화성이다.

(6) 그 다음으로, 태양의 코스는 360부분으로 구분되었으나 태양이 투사했던 곳의 자취를 관측하기 위하여 그 출발 지점에 태양이 되돌아오도록 일년에 5¼일을 가산했다. 따라서 태양의 코스가 우리의 연대에 꼭 들어맞도록 하기 위해서 매 4년마다 윤일이 가산되었다. 이 태양 바로 아래서 운행하는 매우 큰 별의 이름이 금성이다.... 이 금성 다음의 별은 수성이다.... .”14)

(1) 토성이라고 불리 우는 이 별은 가장 높다. 따라서 가장 작게 보이며, 가장 큰 궤도상에서 운행하고 있으며, 아주 짧게 잡아도 30년 만에야 제 자리에 돌아온다는 것이다.

(2) 모든 혹성들의 동작과 그리고 그들 중에서도 태양과 달은 지구의 것과는 반대의 코스를 따른다. 즉 다시 말하면, 좌회전인데 반하여 지구는 항상 우회전으로 달린다는 것이다.

.......

(5) 토성은 추워서 결빙상태이다. 목성의 궤도는 토성의 것보다 매우 낮아서 매우 빨리 운행하며 일회전을 매 12년마다 완성한다. 세번째 별은 화성이다.

(6) 그 다음으로, 태양의 코스는 360부분으로 구분되었으나 태양이 투사했던 곳의 자취를 관측하기 위하여 그 출발 지점에 태양이 되돌아오도록 일년에 5¼일을 가산했다. 따라서 태양의 코스가 우리의 연대에 꼭 들어맞도록 하기 위해서 매 4년마다 윤일이 가산되었다. 이 태양 바로 아래서 운행하는 매우 큰 별의 이름이 금성이다.... 이 금성 다음의 별은 수성이다.... .”14)

키케로와 플리니우스로부터 많은 것을 배우게 된 스페인의 세계적인 백과사전 편집자요, 역사가이며 신학자인 성 이시도루스(Isidorus Mercator, ca. A.D. 560-636)는 그의 지식 백과서인 어원(Etymologiae)에서 태양 숭배에 있어서 긴요한 것은 태양의 날에 있음을 다음과 같은 진술에서 간략하게 개괄했다: (256.1)

“신들은 요일들을 정돈하였다. 이 요일 명칭은 로마사람들이 혹성신들에게 봉헌된 날들이다. 첫째 날을 그들은 태양의 날이라고 불렀는데, 그 까닭은 태양이 모든 혹성들의 통치자이기 때문이다.”15)

b. 황제와 점성학자들

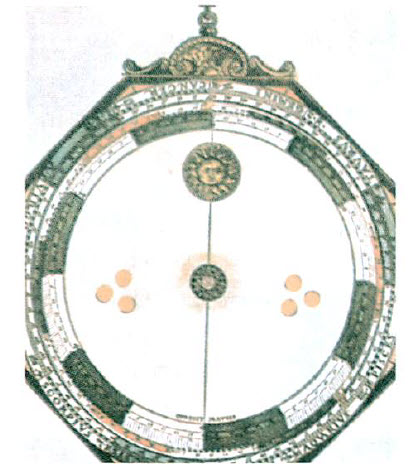

페트라스 아비너스의 율리우스 캐사르의 역서.

율리우스 캐사르(Julius Caesar, ca. 100-44 B.C.)가 “폰티펙스 막시무스”(Pontifex Maximus, ‘최고 사제장’)라는 이교의 최상위의 존칭을 공식적으로 자신에게 적용해서 호칭하여 문헌에 남기게 한 것은 정적 폼페이우스(Pompey, 106-48 B.C.)를 추격하여 이집트를 침공한 이후였다. 로마의 공화정이 위태롭기 시작했던 것은 바로 이 무렵이었다. 율리우스가 이집트의 수도 알렉산드리아를 둘러보고, 그들의 문예, 학술, 종교 등의 문화와 제정 정치 형태의 이집트의 문명에 감탄했다. 그가 비록 무력으로 그들 위에 군림했을지라도, 그 때 그는 이미 그들의 절대 군주의 제정 정치 제도와 신비스럽기 한없는 밀의식적 종교 그리고 신기한 점성술과 천문학에 압도당했다. 그리하여 그는 자신의 정적 키케로(Marcus Cicero, ca. 106-43 B.C.)로부터 점성술 맹신자로 “허풍쟁이”(charlatanism)16)라는 비난을 받게 되어버릴 만큼 점성술에 심취되어 그 신봉자가 되었던 것이다. 오덤은 다음과 같이 밝혔다: (257.2)

“로마가 군대를 동원하여, 이 집트와 아시아에서 소규모의 전쟁을 치르기 시작한 것은 그리스도 이전의 일세기였다. 로마 사람들이 지중해 바다 건너편 사람들과의 관계가 밀접하게 된 것은 바로 그때였으며, 그 후부터 더 깊어지게 되었다. 외국의 철학, 마술, 점성술, 밀의식(mysteries), 그리고 사신 숭배의 조류가 이미 서방을 향하여 이탈리아와 유럽 연안에 점차적으로 물밀듯이 들어왔다.”17)

(1) 로마의 첫번째 황제 아우구스투스와 니기디우스 피굴로스, 그리고 비트루비우스

“‘당신은 제왕이 되는 별 밑에서 태어났다’는 점성학자의 점술을 들으면, 야심가(野心家)들은 누구나 동요하기 마련이다.”18)

율리우스 캐사르 시대에, 로마에서는 바로(Marcus Terentius Varro) 다음으로 대학자요 저술가로 명성을 떨친 사람은 니기디우스 피굴로스(Publius Nigidius Figulus, ca. 98-45 B.C.에 활약)이다. 그는 키케로의 친구로서, 카틸리나리아(Catilinaria) 음모 때에 그를 지지했었고, 한 때(B.C. 58) 로마의 집정관으로도 봉직한 바 있었다. 그리고 내전 때에는 폼페이우스(Gnaeus Pompeius Magnus, 106-48 B.C.)의 편에 가담했다가 추방당해 망명 생활을 하다가 B.C. 45년에 외국에서 숨을 거두었다.19) (258.2)

그는 “신에 관하여”(De Dis, 19 vols.)를 위시하여 여러 권의 저술을 펴내기도 했으며, 특별히 점성학에도 조예가 깊어 당대에 이 분야에 널리 정평이 나 있었다. 그는 옥타비아누스(Octavianus)가 장차 “세계의 주인”이 될 것이라고 예언했었는데, 예언대로 그가 로마의 첫번째 황제 아우구스투스가 되자, 그 예언이 적중했다고 하여 크게 감명을 받은 나머지 자신이 출생했을 때의 별자리였던 “염소궁”을 새긴 주화를 발행했다. 그리고 점성학자들을 초빙하여 극진히 우대하여, 그 열렬한 신봉자가 되었다.20) (258.3)