「내가 그 곁에 모신 자 중 하나에게 나아가서 이 모든 일의 진상을 물으니 그가 내게 고하여 그 일의 해석을 알게 하여 가로되, 그 네 큰 짐승은 네 왕이라 세상에 일어날 것이로되」(7:16, 17) (133.14)

바람은 히브리어로 “루아흐”(ruach)인데 바람이라는 뜻 외에도(출 10:13), “숨”(욥 19:17), “마음”(시 32:2)등으로 쓰이기도 한다. 이 곳의 바람은 어떠한 사건을 일으키는 기운이나 작용으로 인간의 야망과 이해관계가 뒤엉켜 일어나는 정치적 기류(氣流), 특히 전쟁을 적절히 상징한다 (렘 4:11-13, 25:32, 33, 49:36, 37, 슥 7:14). 이러한 의미는 전쟁이나 정치적 분쟁을 “풍운”(風雲)으로 표현하는데서도 나타나 있다. (133.15)

다니엘에게는 이 큰 바다가 지중해를 생각나게 했을 것이다. 느브갓네살은 서방 정복의 코스로 언제나 지중해 해안을 따라 내려왔으며, 이 바다를 건너 알렉산더의 군사들이 몰려 왔고, 후에 이탤리 반도의 로마가 이 바다를 종횡으로 누비며 대제국의 영토를 넓혔다. 세계사의 가장 중요한 사건들이 이 바다를 에워싸고 일어났었다. 그러나 이러한 지중해 세계를 의미하는 것 이상으로 성경에서의 바다는 인간들이 군집(群集)하여 바다 물결처럼 아우성치듯 살아가는 인간들의 기존 세계를 묘사하고 있다(사 17:12, 13, 8:7-, 렘 46:7, 9, 47:2, 계 17:1, 15) 인간이 사는 세상을 바다로 표현하는 것은 동서양이 다를 바가 없다. 바다에는 언제나 바람이 불고 그 결과로 파도가 높게 일듯 세상의 역사는 바다와 바람이 서로 각축하는 끊임없는 풍파(風波)의 연속인 것이다. (133.16)

성경에서 나라들이 짐승으로 비유된 예가 허다하다(겔 29:3-, 사 27:1-, 51:9). 살아남기 위하여 목숨을 내걸고 치열한 생존경쟁을 계속하는 맹수들의 세계에서 우리는 힘으로 존망(存亡)을 결정내는 세상 나라들의 냉엄한 현실을 보게 된다. 이 “네 짐승은 네 왕”으로 해석되었는데(7:17), 이는 왕으로 대표되는 고대의 왕국들을 의미한 것이다. 바다로 표상된 인간 세상에 이해관계가 뒤엉켜 한바탕의 정치적 소동과 전쟁이 휩쓸고 나면, 그 결과로 역사의 새로운 주인공들이 나타나, 나라가 서게 되고 흥망(興亡)하는 과정을 생생히 보인 것이다. (133.17)

가. 첫번째 짐승 — 신바빌로니아(바벨론)

「첫째는 사자와 같은데 독수리의 날개가 있더니, 내가 볼 사이에 뽑혔고 또 땅에서 들려서 사람처럼 두 발로 서게 함을 입었으며, 또 사람의 마음을 받았으며」 (단 7:14). (133.18)

① 바벨론은 실제로 사자로 표상되었음이 고고학에 의하여 발굴된 바벨론 성벽의 부조(浮彫)와 조각에서도 잘 나타나 있다(전면의 사진 참조). 성경에도 실제로 바벨론을 숲속의 사자로 직접 표현했으며(렘 4:7, 49:19, 50:17, 44), 사나운 독수리로도 묘사했다(애 4:19, 겔 17:3, 12). 2장에서 금속 가운데 왕인 금(金)으로 표상된 바벨론을 다시 동물의 왕인 사자로 혹은 새들의 왕인 독수리로 상징한 것은 적합하다.

(133.19)

②그러나 후에 이 공격적이고 사납던 건국 초기의 사자 기질의 바벨론이 후에는 독수리의 기개를 잃고, 사람의 마음을 지닌 채 문약(文弱)해져서 얼마 못되어 역사에서 사라지는 모습을 본다. 실제로 느브갓네살 이후의 바벨론 왕들은 모두 나약했으며, 특히 마지막 왕 나보니더스는 정치와 군사에는 전혀 관심이 없는 학자풍의 제왕으로 정치와 수도를 아들인 벨사살에게 내 맡기고 자신은 종교생활에 전념하며, 역사 특히 고고학에 관심을 쏟다가 페르시아에게 무력하게 패망했음을 상기시켜준다. (133.20)

③기원전 626년 바벨론의 태수(太守)였던 나보포랏살(Nabopolassar)이, 종주국이었던 앗시리아에 대항하여 독립을 선언하면서 발판을 마련한 신바빌로니아가 기원전 605년 그 아들 느브갓네살이 즉위하면서 근동(近東)의 패자(覇者)로 군림했으나, 그후 70년도 못되는 기원전 539년 다니엘이 지켜보는 가운데 페르시아에 의해 맥 없이 망하고 말았다(신바빌로니아의 자세한 역사는 제 1 장 총론 참조). (133.21)

나. 두번째 짐승-메대와 페르시아(바사)

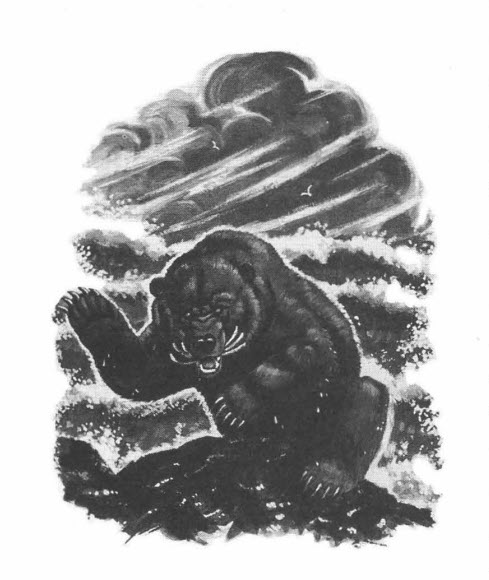

「다른 짐승 곧 둘째는 곰과 같은데 그것이 몸 한 편을 들었고, 그 입의 잇 사이에는 세 갈빗대가 물렸는데 그에게 말하는 자가 있어 이르기를 일어나서 많은 고기를 먹으라 하였으며」(단 7:5). (133.22)

가) 곰 같은 나라

사자의 위엄은 갖추지 못했지만 느리나 끈질기고 물러설 줄 모르는 용맹과 잔인함이 특징인 곰은, 메대와 페르시아를 대표하기에 적절하다(사 13:17, 18). 특히 한번 제정하면 영원히 변경할 수 없는 메대와 페르시아의 미련한 법의 성질은 곰의 특성에 잘 부합된다(단 6:12, 15, 에 1:19). 동시에 2장에서 은으로 표상된 메대와 페르시아가 짐승으로는 곰으로 비유된 것은 좋은 대조이다.

(133.23)

① “몸 한편을 들었”다는 표현은 이 나라가 세력의 균형이 잡히지 않은 두 나라로 이루어졌음을 적절히 나타낸다. 2장에서는 양팔 부분으로 나타냈고, 다시 8장에서는 길이가 같지 않은 두뿔 가진 수양으로 표상된 것은 특히 이 점을 강조하고 있다 (8:3, 20). Desmond Ford, Daniel(Nashiville, Tennessee : Southern Publishing Assn., 1978), 143 메대와 페르시아는 다 함께 인도-유럽계의 동일한 인종으로 이란 고원을 중심으로 공존해 온 형제지간(兄弟之間)의 나라였다. 역사의 초기에는 메대가 주도권을 행사했으나, 페르시아의 고레스가 일어나면서 메대는 기원전 550년경 수도 엑바타나(Ecbatana)를 빼앗김으로써 페르시아에 흡수되고 말았다. (133.24)

② 곰의 “입의 잇사이에는 세 갈빗대가 물렸다”는 표현은 메대와 페르시아에 의해 정복될 적어도 세 나라의 모습을 만화의 그림처럼 드러낸 것이 확실하다(시 124:6). 실제로 페르시아는 당시의 근동세계를 제패하기 위하여 다음의 세 동맹국들을 정복해야 했었고 또 그렇게 되었다. Gane, 24.

◦ 메대와 병합하는데 성공한 고레스는 사데(Sardis)를 수도로 하여 크뢰수스(Croesus)가 다스리던 소아시아(지금의 터어키)의 부강국(富强國)인 리디아(Lydia)를 기원전 547년 12월에 정복했다.

◦ 그 후 8년 동안 국력을 보강한 고레스는 마침내 기원전 539년 메소포타미아의 지배자인 바벨론을 힘들이지 않고 정복했디.

◦ 아버지 고레스를 이어 왕위에 오른 캄비세스 2세(Cambyses II)는 기원전 525년 삼틱 3세(Psamtik III)가 다스리는 이집트를 정복함으로써 명실공히 근동 세계의 패자(覇者)가 되었다.(133.25)

◦ 메대와 병합하는데 성공한 고레스는 사데(Sardis)를 수도로 하여 크뢰수스(Croesus)가 다스리던 소아시아(지금의 터어키)의 부강국(富强國)인 리디아(Lydia)를 기원전 547년 12월에 정복했다.

◦ 그 후 8년 동안 국력을 보강한 고레스는 마침내 기원전 539년 메소포타미아의 지배자인 바벨론을 힘들이지 않고 정복했디.

◦ 아버지 고레스를 이어 왕위에 오른 캄비세스 2세(Cambyses II)는 기원전 525년 삼틱 3세(Psamtik III)가 다스리는 이집트를 정복함으로써 명실공히 근동 세계의 패자(覇者)가 되었다.

③ “많은 고기를 먹으라”는 명령은 페르시아가 시도했던 서방 대원정(大遠征)에서 치른 전쟁을 묘사하기에 적합하며, 더 넓은 영토를 확보하기 위해 바벨론 보다 더 많은 살륙의 전쟁을 치뤘다. (133.26)

나) 성서 역사적 배경