한 나라와 이웃 나라 사이의 전쟁이 발생했던 때의 그 혹성들의 위치와 색도, 천변이나 재난이 발생했을 때도 역시 그 혹성들의 용상들을 탐구하였고, 전쟁이나 재난이 이 떠돌이 혹성들과 어떤 관련이 있는 것으로 나름대로 생각하게 되면서 이 “길 잃은 양”들이야 말로 육안으로 볼 수 있는 신(神)의 화신(化身)으로 믿게 되었다. (21.2)

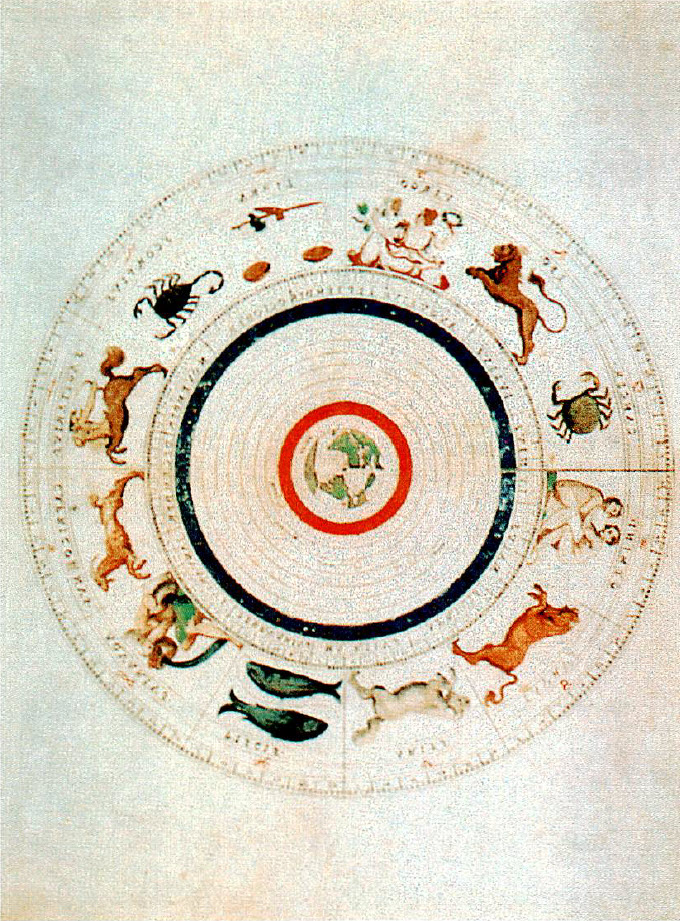

그리하여 낮과 밤에 명확히 움직이는 해와 달, 그리고 천천히 움직이는 떠돌이 별 수성에서부터 매우 느리게 천천히 움직이는 토성에 이르기까지 모두 일곱 혹성들-거리에 따라 토, 목, 화, 일, 금, 수, 월-을 일곱 혹성신으로 섬기게 되었다. 이렇게 혹성들을 관찰하면서 인생의 운명과 국가의 장래를 점치기 시작하여 “점성술”이 발달하게 되었다. (21.3)

지배층인 도시 국가의 “루갈”(Lugal, ‘큰 사람’)은 점성술사들을 앞다투어 기용하게 되었다. 이렇게 해서 천문학의 여명은 밝아오게 되었다. (21.4)

실제로 바빌로니아의 종교 지도자들인 사제들은 천문학자이면서 점성술사들이었다. 그리고 왕실 점성관으로서 최고 권력층으로 군림하였다. 이들은 전쟁의 시기와 개전(開戰)이나 화전(和戰) 여부를 결정했다. (21.5)

3. 빛은 동방에서

페니키아인들이 지중해 연안국들과 교역하는 과정에서 무역항로를 개척하면서 새로운 식민지를 건설하고 천문적 지식으로 인해 대서양까지 진출하게 되는 모습의 상상도

이처럼 메소포타미아에서 시작한 이 별자리들과 관련시킨 신화나 점성술은 아나톨리아(Anatolia)의 프리기아인들(Phrygians), 트라키아(Tracia)의 에트루스카인들(Etruscans)에게도 전해졌다. 특별히 지중해를 무대로 활약하고 있던 페니키아인들(Phoenicians)은 이 바빌로니아 사람들로부터 배운 이 신화와 얽힌 별 자리들과 그 방위에 대한 지식을 야간 항해에 응용하게 되면서 보다 멀리 항해할 수 있는 새로운 항로를 개척하게 되어 최초로 지중해를 무대로 한 해상 무역을 통해 부강한 해양국이 되었다. 그들은 북아프리카에 식민 도시 카르타고(Carthage)를 건설하여 이곳을 거점으로 해서 대서양에까지 진출하였다. 이렇게 지중해 연안국들과 교역하는 과정에서 헬라 사람들과 이집트인들에게 이 바빌로니아의 신화와 별자리의 이야기, 그리고 점성술을 포함해서 많은 지식을 전해 주었다. 그리하여 결국은 페니키아인들은 동방의 지식을 서방에 전달하는 매개적인 역할을 했던 것이다. (22.2)

페니키아 상선의 부조. BC. 2세기 석관에 양각된 것, 시돈에서 출토. 베이루트 고고학 박물관 소장. 레바논

그리스인들은 그것들을 받아들여 자신들의 신화에 등장하는 헬라 남녀 신들과 영웅들의 이름으로 고쳐 사용하면서 특히 점성술을 통해 천문적인 지식을 개발하여 천문학에 공헌하였다. 그리고 로마 사람들은 헬라 사람들에게서 직접 그 신화와 점성술을 배우게 되었지만 또한 이탈리아에 새로 이주하여 정착하는 에트루스카인들로부터도 많은 것들을 배웠다. 그래서 라틴 사람들은 그것들을 받아들여서 로마 사람들의 신화에 등장하는 남녀 신들과 영웅들의 이름으로 바꾸거나 덧붙여서 널리 보급했던 것이 오늘에 와서는 우리들에게 “그리스-로마 신화”로 전해오고 있다. (23.1)

4. 천문 시집 “페노메나”

B.C. 270년경에 그리스의 시인 아라투스(Aratus of Solis, ca. 315-245 B.C.)에 의하여 기록된 “페노메나”(Phenomena, ‘[하늘의] 현상’)라는 천문 시집을 로마의 키케로(Marcus Cicero, 106-43 B.C.)가 라틴어로 번역해서 “파에노메나”(Phenomena)라는 표제로 출간하였다. 그 당시 이 출판물은 대중으로부터 크게 호평 받아 널리 보급되었다. (24.1)

이 천문시집 “페노메나”에는 “황도 12궁”은 물론 오리온(Orion), 플레이아데스(Pleiades, Hyades), 카시오피아(Cassiopeia), 페르세우스(Per- seus), 페가수스(Pegasus), 그리고 안드로메다(Andromeda) 성좌 등을 포함해서 44개의 별자리 이름들이 실려 있다. (24.2)

별자리와 얽힌 이 “그리스-로마 신화”는 매우 일찍부터 그것을 소재로 시를 썼던 문인들뿐만 아니라, 화가나 조각가 즉 시각적 예술가들에게도 작품 창작의 소재들을 많이 제공해 주었다. (24.3)

그리하여 로마 사회에서는 헬라 사람들이 전해 준 별자리와 얽힌 바빌로니아 사람들의 신화와 점성술이 오래 전부터 생활 문화의 양식으로 자리잡고 있었으며, 시민들의 의식 구조 속에 뿌리가 깊숙이 내린지 오래 되었다. (24.4)

그 후 시기적으로 훨씬 후에 들어온 기독교의 복음은 이러한 여러 가지 신화와 점성술 그리고 각종 미신으로 뒤범벅된 사회적, 종교적 환경의 틈새에 침투해 왔지만 이미 한발 뒤늦은 셈이다. (24.5)

그러한 악조건에다가 한 술 더하여, 기독교가 전하는 공적 예배일인 “안식일”은 로마 사람들에게는 그 날을 “성일”로 받아들이기가 몹시 어려웠다. 그리스-로마 신화에서나 점성술에서는 기독교에서 가르치는 안식일인 “토요일”은 “토성 신의 날”로서, 이 날은 가장 “흉측한 날” 곧 “흉일”이요 “불길한 날”(dies nefatus)이기 때문이었다. 그래서 오히려 그것 때문에 박해가 더 심했다. (24.6)

베네치아의 황도 12궁(G.B. 아네세 작)