“내가 마게도냐로 갈 때에 너를 권하여 에베소에 머물라 한 것은 어떤 사람들을 명하여 다른 교훈(敎訓)을 가르치지 말며 신화(神話)와 끝없는 족보에 착념치 말게 하려 함이라.... ”(딤전 1:3-4). (17.1)

1. 밤하늘의 빛난 별들

밤하늘의 빛난 별들, 그 중에서도 유난히 밝은 별들은 고대인들에게 있어서는 계절이나 시간, 그리고 방위 등을 식별하는 데 매우 중요한 표지였다. (17.3)

그림 1) 북극성을 보고 길을 찾는 사람들

그래서 그러한 별들의 위치를 쉽게 찾아내는 데 편리하도록 하기 위하여 그 근처의 몇몇 밝은 별들을 여기 저기 한 묶음씩 묶어놓고, 그것을 그들의 신화에 등장하는 남녀 신들이나 영웅들 그리고 동물들을 선정해 두었던 것이 오늘날의 별자리(星座)의 기원이다. (17.5)

별자리를 영어로 “콘스텔레이션”(constellation)이라고 하는데 이는 라틴어의 별을 뜻하는 “스텔라”(stella)라는 낱말과 “함께”(with) 있다는 뜻의 “콘”(con)이라는 접두어, 이 둘의 합성어에서 유래한 것이다. 그리고 이러한 “별자리”에 대한 최초의 이야기들은 고대 메소포타미아 사람들로부터 시작한 것이다. 그들은 특별히 해와 달 그리고 다섯 “행성”(行星-수성, 금성, 화성, 목성 그리고 토성)들을 유심히 관찰하는 중에 이 별들이 움직이는 것을 알고서는 눈으로 보이는 신(神)으로 미혹(迷惑)되어 숭배하게 되면서, 그것들을 “혹성신”(惑星神, planetary god)으로 모시게 되었다. (17.6)

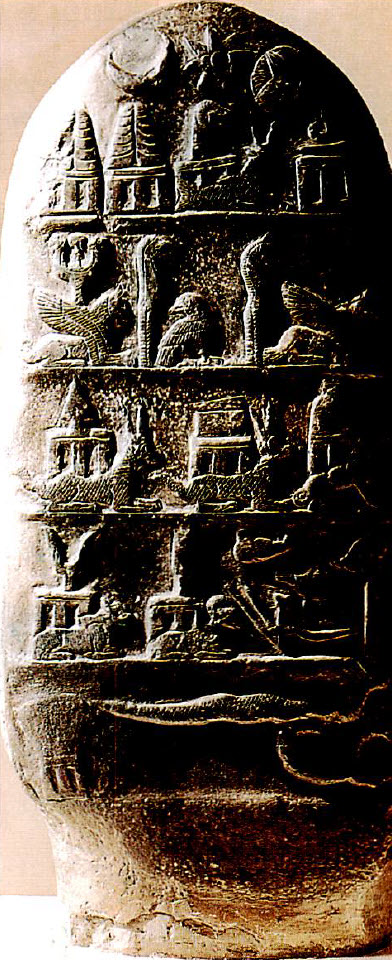

그림 2) 멜리쉬파르크 2세의 경계석. 수사에서 발굴. 루브르 미술관 소장. 파리

필자는 여기서 그 별들을 “행성”(行星)이라 하지 않고 “혹성”(惑星)으로 표기하고자 한다. (18.1)

우리는 이러한 사실들을 고고학자들에 의해 수사에서 발굴된 B.C. 1200년경의 멜리쉬파르크 2세(Melishi -park II, 1186-1182 B.C.)의 경계석 구두루와 느부갓네살 1세(Nebuchadnezzar I, 1124-1103 B.C.)의 지표석 구두루 등에서 찾아볼 수 있다. 이러한 “구두루”들에는 혹성신인 금성 “이난나” (Inana, 셈어로 이쉬타르[Ishtar]) 여신과 월신인 달 “난나르”(Nannar, 셈어로 신[Sin]), 그리고 태양신 “우투”(Utu 또는 Babar, 셈어로 샤마쉬[Shamash])와 함께 또 “바다뱀자리,” “궁수자리,” 그리고 “전갈자리”가 아주 선명하게 새겨져 있다. 바로 이 메소포타미아 사람들이 “황도 십이 궁”이라고 지칭하는 12 별자리의 천체도를 최초로 정밀하게 표기하여 사용해 왔었다. (18.2)

2. 별자리와 계절, 그리고 점성술의 기원

메소포타미아 하류 지역에서 일찍 자리잡고 살아 왔던 수메르인들(Sumerians)은 오랜 세월 동안 별들을 관찰하면서 알게 된 몇몇 천문적 법칙을 발견했다. 그 중의 하나가 계절의 변화 징후였다. 그래서 닥쳐올지도 모를 각종 재난과 전쟁의 징후를 별을 통해서 미리 예견하려 했다. 그리고 사람들의 운명을 별들과 연관지어 생각하기 시작했다. 즉, 어느 별 아래서 태어났으면 어떻게 되는 것일까? 하는 것 등이다. (19.1)

남쪽 물고기 자리

황소자리

그래서 태양 “우투”와 달 “난나르” 그리고 그들이 발견한 다섯 혹성들의 운행 궤도와 황도 십이 궁상에서의 위치와 방위 및 그들의 색도들을 열심히 관찰하고 그것들을 점토판에 기록해 두었다. 이런 관찰을 반복하면서 이미 B.C. 2500여년 전부터 그들은

① 황소자리(Tarus)-“테-테”(Te-te)의 오른 쪽 눈에 해당하는 “알데바란”(Aldebaran),

② 사자자리(Leo)-“아-루”(A-ru)의 앞발로 표시된 “레굴루스”(Regulus),

③ 전갈자리(Scorpio)-“아크랍”(Akrab)의 심장으로 표기된 “안테레스”(Anteres), 그리고

④ 남쪽 물고기자리(Pisces)-“눈누”(Nunu 또는 Zib)의 입 부위에서 빛나는 “포말하우트”(Fomalhaut) 같은 일등성(一等星) 별들을 춘하추동(春夏秋冬)의 분기점으로 삼았던 것이다.(19.3)

① 황소자리(Tarus)-“테-테”(Te-te)의 오른 쪽 눈에 해당하는 “알데바란”(Aldebaran),

② 사자자리(Leo)-“아-루”(A-ru)의 앞발로 표시된 “레굴루스”(Regulus),

③ 전갈자리(Scorpio)-“아크랍”(Akrab)의 심장으로 표기된 “안테레스”(Anteres), 그리고

④ 남쪽 물고기자리(Pisces)-“눈누”(Nunu 또는 Zib)의 입 부위에서 빛나는 “포말하우트”(Fomalhaut) 같은 일등성(一等星) 별들을 춘하추동(春夏秋冬)의 분기점으로 삼았던 것이다.

이 네 개의 으뜸 별들 중에서도 사자자리의 일등성 별 “레굴루스”(Regulus, ‘지배자’)는 “왕의 별”로 생각했기에 이 별 아래서 태어난 사람은 부와 명예 그리고 권력을 모두 갖게 된다고 믿었다. 그런데 그 모든 별 자리들 곧 성좌들은 고정되어 움직이지 않는 별들인데 반하여 그 별자리 사이를 떠돌아다니듯이 조금씩 움직이는 별이 몇 개 있는 것을 발견하였을 뿐만 아니라 심심찮게 밤하늘을 가르듯이 지나가는 혜성들도 보았다. (20.1)

사자자리

전갈 자리

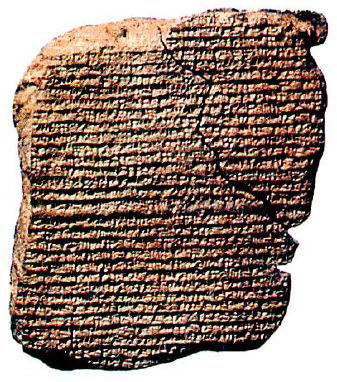

B.C. 164년경 찾아왔던 핼리 혜성을 기록한 바빌로니아의 서판. 대영 박물관 소장. 런던

수메르인들은 이 혹성들을 “길 잃은 양”이라고 불렀다. 그들이 밤마다 이 “길 잃은 양”을 관찰하다 보니, 전술한 바와 같이 모두 다섯 개나 된다는 것을 알게 되었고, 그것들의 위치와 색도를 열심히 기록해서 보관하였다. (21.1)