5. 몬스트란스

a. 개요

소위 신의 성체가 발현하시는 현시대라고 하는 몬스트란스를 종교의식에서 사용하기 시작한 것은, 문헌에 의하면, 중세기 초에 유럽의 천주교 성당들에서였다고 한다. 그러나 자신들이 숭배하는 신의 현시를 종교의식 속에서 추구한 그 기원은 아득히 먼 고대 이집트인들이나, 소아시아의 아나톨리아에서 한 때 번영했던 힛타이트(Hittile)왕국의 종교 의식에서도 사용된 역사적 흔적들을 우리는 엿볼 수 있다. (407.1)

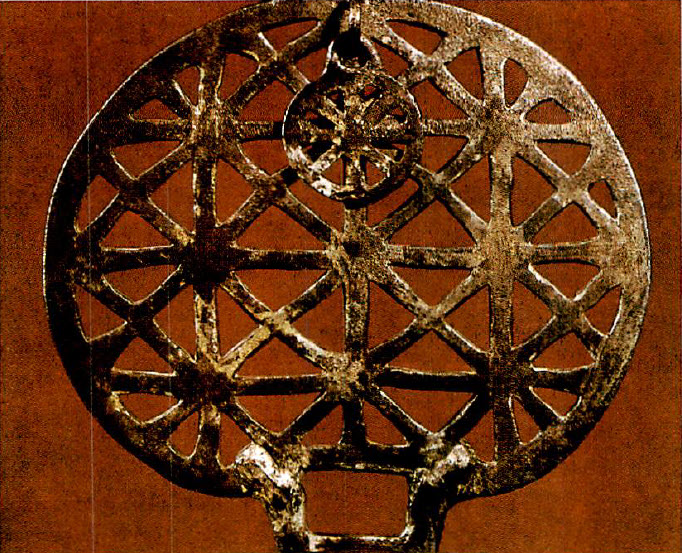

B.C. 2000년대 후기의 힛타이트의 태양의 상징물인 태양 원반이다. 청동 제품, 앙카라에 있는 터키의 아나토리아 국립 박물관에 소장. 당시 태양신 숭배 의식에 사용되었던 이 원반은 여러 세기 후에 유럽에서 사용되기 시작한 몬스트란스(Monstrance 성체 발현 현시대)의 기원이 되었다.

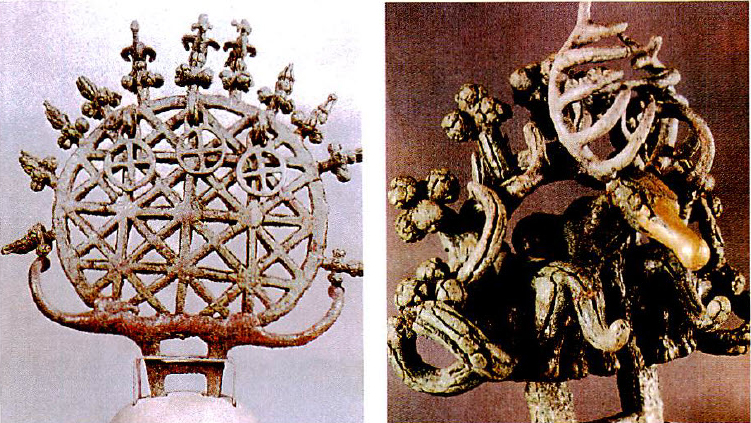

왼쪽 : 태양의 원반, B.C. 2750년경의 것으로 아나톨리아에 있는 아라자호크 왕의 묘에서 발굴된 태양 원반이다. 앙카라의 아나톨리아 국민 박물관 소장

오른쪽 : 태양 원반, 태양신 예배 의식에 사용된 것. 앙카라 국림 박물관에 소장

오른쪽 : 태양 원반, 태양신 예배 의식에 사용된 것. 앙카라 국림 박물관에 소장

1215년에 로마에서 개최된 제4차 라테란 총회(Lateran Council)에서 화체설이 천주교회의 중요교리로 확정되자, 성찬식 미사에 이 몬스트란스를 사용하는 성당들이 부적 늘었다. 한 문헌에 의하면 “성체를 이렇게 현시시킨 최초의 사례는 미사에서 축성이 끝난 뒤 모든 사람이 볼 수 있도록 성체를 거양(擧楊)하는 ∙∙∙ 거양을 제정한 사람은 파리의 주교 쉬리(Eudes Sully, 1196~1208)였다 ∙∙∙ .”〈기독교 대백과사전, 전16권, (서울 : 기독문화사, 1989), 19. 331. art. : “성체 현시”〉 (408.1)

몬스트란스를 또한 오스 텐소리움(ostensorium)이라고도 하는데, 영교의 영(the eucharistic Host)께서 성찬식 미사에 이 용기(容器, vessel)에 발현하며 성체를 드러내신다고 하여 천주교회와 그리고 아주 극소수의 타 종교에서 이를 사용한다. (408.2)

이 두 명칭들은 라틴어 낱말“monstrare”와 “ostendere”에서 파생된 것인데, 그 의미는 “나타나 보인다”(to show)이다. (408.3)

“14세기에 프랑스와 독일에서 이를 처음 사용했을 때 대중의 열열한 환영으로 해서 축복된 성 예전(Blessed Sacrament)으로 제정되게 발전되어서 이 몬스트란스가 성체(Host)나 성물(relies)를 나르는 성합(pyxes-성체 용기) 또는 성자유물(reilquaries)이나 성기(sacred vessels)를 대신하게 됐다. ∙∙∙ ” 〈Bri. Ency. vi, 1008, 1009, art.“monstrance”〉 (409.1)

한 때 안식일을 성수하면서, 여호와 하나님을 잘 섬기던 고대 이스라엘 백성들이 태양신 바알을 숭배하면서부터 타락하여 부패할 때 각종 우상들을 만들었다. 요시아왕이 종교 개혁을 단행했을 때 “또 유대 열왕이 태양을 위하여 드린 말들을 제하여 버렸으니 이 말들은 여호와의 전으로 들어가는 것의 근처 시종 나단멜렉의 집 곁에 있던 것이며, 또 태양 수레를 불사르(왕하 23:11)라고 했다. 그때 불에 타 없애버렸던 그 “태양 수레가 이런 것이었을까? 덴마크의 트룬드 홀룸(Trundholm)에서 출토된 B.C. 14세기의 것으로 사료되는 태양 수레는 현재 코펜하겐에 있는 덴마크 국립 박물관에 소장중이다. 예수 그리스도를 구주로 믿고 여호와 하나님을 섬기노라고 공연하는 대다수 현대 기독교도들이, 보이는 태양신 바알이나 아폴로 같은 것의 우상을 만들어 거기에다 경배하지는 않지만 고대인들과는 반대로 보이지 않는 태양신인 “태양의 날” 곧 『일요일』을 성수하고 있다. 그렇다면 고대 이스라엘과 현대 이스라엘 백성의 배도는 어떻게 다른 것일까? 하나님의 백성을 공격하는 『적그리스도』의 전술이 뒤바뀐 것인가? 역사적 아이러니가 아닐 수 없다.

b. 안크

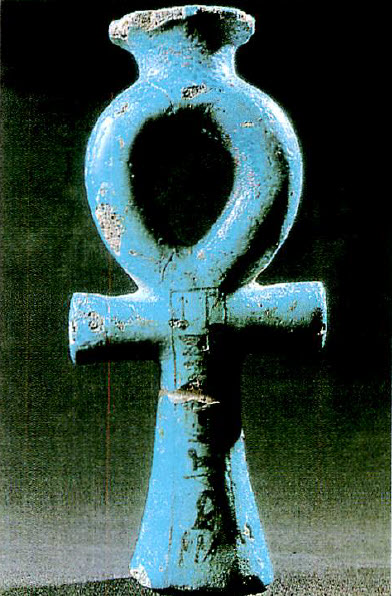

영생을 갈망했던 고대 이집트 사람들은 그러한 염원이 담긴 상징적인 장신구들이 많이 있었는데, 그 중에서도 잘 알려져 있는 것 중 하나가 안크(Ankh)다.

“생명”(life)이라는 뜻의 상형문자 안크는 “T”자 형위에 태양 원반형 의 모형을 얹어 놓은 듯한 모습으로 되있다. 그래서 그런 모양때문에 혹 자는 이 안크를 “이집트인들의 십자가”(Egyptian cross)라고도 한다. (410.1)

고대 이집트 신전이나, 왕들의 무덤 벽화에서 신이 이 안크를 왕의 코에 갖다대는 모습을 볼 수 있는데 이는 왕의 코에 태양신이 나타나 신의 생 기를 불어 넣는 것을 의미 한다. 그리고 신에게 제물 을 바치는 왕이나 왕비에 게 영생을 주려고 신들은 항상 손에 이 안크를 쥐고 있는 모습의 벽화들을 여 러 곳에서 볼 수 있다. (410.2)

아멘호텝 2세의 묘에서 출토. 신황국 제18왕조. 카이로 박물관 소장

그래서 이 안크는 이집 트인들에게 영생의 상징(Symbol of eternity)물로 잘 알려졌다. 한 문헌 에는 “생명을 관장하는 신과 여신의 손에 항상 안크 가 쥐어져 있다. ∙∙∙안크는 고대 이집트 시대 내내 영향을 유지해 오다가, 이집트에 그리스도교가 전파되면서 그리스도교의 상징물로 편입된 듯하다.” 고대 이집트 문명〈서울:도서 출판(주)Editions API.. 1997), p. 79.〉 (410.3)

우리는 Egypt의 콥트교(Coptic Church)에서 이 안크가 그리스도를 상징하는 “†”와 결합해서 기독교적인 상징물로 사용하고 있었음을 볼 수 있다. 이런것은 콘스탄티누스 황제 치세 때 기독교와 태양신교를 결합해서 제3의 새 종교를 설립 된 이후 그 추종자들이 후기에 그렇게 했을 것이다. (411.1)

c. 청동 거울

고대 이집트 사람들의 대다수 장신구들이 그랬듯이 거울도 생전의 일상 생활에서 뿐만 아니라 사후의 세계를 위한 상징물로 사용되왔다. 대부분의 그런 거울은 평평한 청동을 둥글게 만들고 장식겸 손잡이 부분은 여신 상으로 했다. 그 사유는 얼굴을 비추는 그 둥근 원형판이 태양원반과 동일시되면서 태양신적 상징물로 수용되어 숭배심을 자아 내게 했기 때문이다. 생명을 발생하기도 하고 죽은 자를 다시 살리기도 하는 그 태양신과 연 관 지었기에 그 손 잡 이 부분이나 받침대를 대부분 음악과 미 그 리고 행복을 안겨주는 여신 하토르(Hathor) 상이나 또는 이시스 (Isis)여신 상으로 한 것은 그 태양신을 떠 받들어 모신다는 뜻이 함축되기 때문이었다. 이시스 여신의 머리에 태양원반이 항상 붙여 진 모습들은 그런 범 주에 속한다. (411.2)