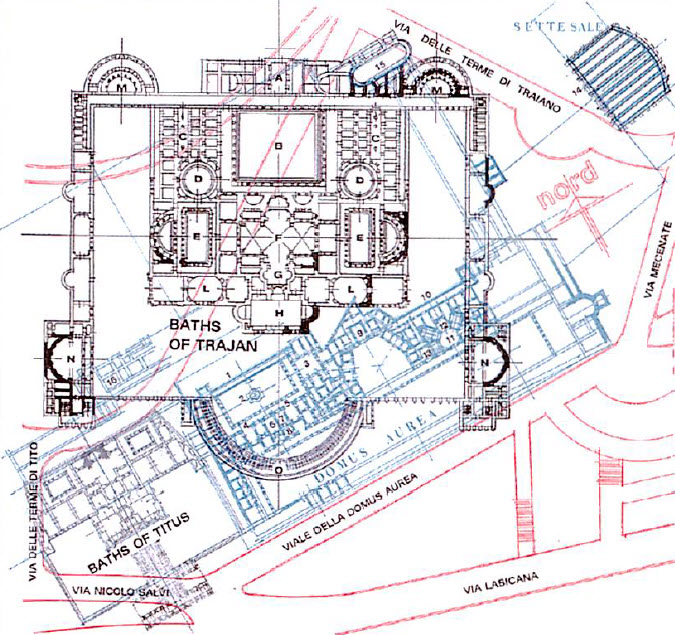

콜로세움 바로 뒷편에 있는 건물이 티투스황제의 욕실이었다.

그러나 매우 다행스럽게도, 1901년 노벨 문학상 수상자였던 독일의 19세기 최대의 고전 사학자인 동시에, 법률가이며 언어학자인 테오도르 몸젠의 활약으로 문서로나마 오늘날까지 소상하게 전해 오고 있다. (301.2)

몸젠이 이탈리아 유학 시절(1844-1847)에 이탈리아 전역에 남아 있는 비명들을 탐구하고, 고대사적 유물들을 수집 연구하여, 1852년에 네아폴리의 라틴어 비명들(Inscriptiones Regni Neapolitioni Latinae)을 위시하여, 1863년에 시작한 라틴어 비명의 법령집(Corpus Inscritionum Latinarum)을 출간했고, 1854-1856년에 로마사(Römische Geschichte, 3 vols.)를, 1844년에는 5권으로 된 로마 제국 지방사(The History of Roman Provinces, 5 vols.)를, 1971-1888년에 로마 헌법(Römisches Staatsrecht)을, 1899년에는 로마 기본법(Römisches Strafsrecht)을, 1902년에는 언어학과 고고학에 관한 저술들을 출판했으며 그 외에 다수의 논문들을 발표한 바 있었다. (301.3)

티투스 황제의 욕실 설계도

몸젠 경은 또 1848년부터 독일 라이프찌히(Leipzig)에서 법학과 고대사 교수를 시작해서, 1852년부터 취리히(Zürich)에서, 1854년부터 브레슬라우(Breslau)에서, 그리고 1858년부터 다년간 베를린 대학에서 교수로 활약했었다. (302.2)

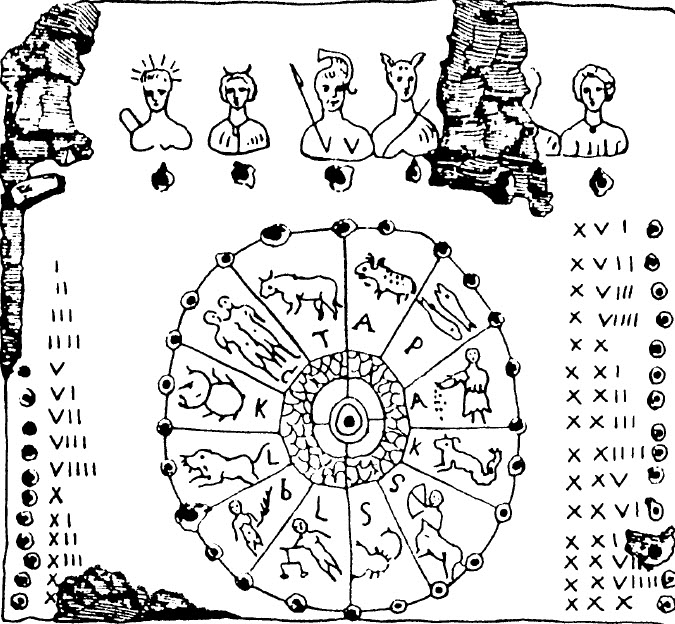

티투스 황제의 욕실에서 발견된 막대기 달력(stick calendar)

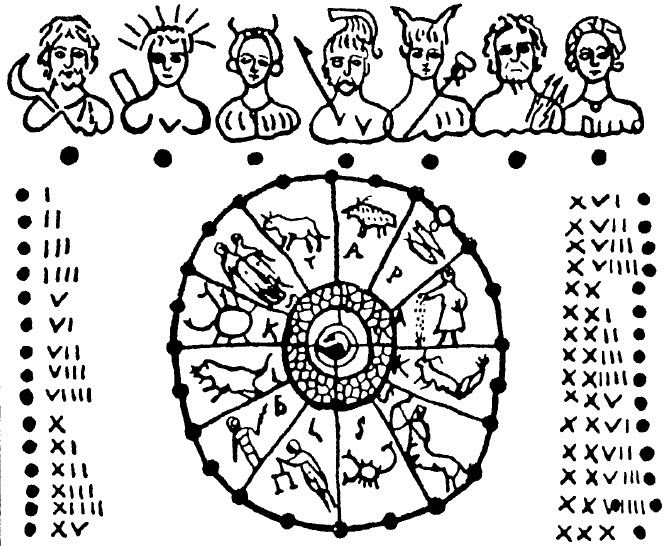

그는 그의 논문에서 티투스 황제의 욕실 내부에 관하여 다음과 같이 증언하였다: (303.2)

“로마의 티투스 황제 욕실 벽면에서, 혹성 요일에 사용된 것으로 기대되는 아주 완벽한 성학적 공식 달력이 발견되었다(Guattani, Memorie Enciclopedie Sulle Antichita and Belle Artidi Rome (1816), Rome, 1817, 6:160ff.; Le Anthiche Camere Esquiline dethe Comunemente delle Terme di Tito dis. ed ill. da Ant. de Romanis, Rome 1822 fol., 12, 21, 59). 그 정사각형 구조의 벽면에서, 윗줄에 일곱 혹성들이 하나씩 차례로 토성(손상되었음), 태양, 달, 화성, 수성, 목성(손상), 금성이 보였다. 이것들 아래에 백양궁의 상부호들부터 시작해서 금우궁, 쌍자궁, 거해궁, 사자궁, 처녀궁, 천칭궁, 전갈궁, 인마궁, 수병궁, 쌍어궁의 원형을 이룬 황도 십이 궁이 있다. 이것들 옆에 오른쪽으로 1일부터 15일까지, 좌편에 16일부터 30일까지의 날들이 보였다. 요일과 열두 별자리와 날들, 매월 30일에 각각 구멍이 있는데, 그 구명 속에 작은 손잡이가 발견되었다. 이 손잡이들을 가지고 위치를 이동하면, 달들과 날들, 그리고 요일들이 표시되었다.”57)

칼렌다를 더 선명하게 복원한 모습

d. 푸톨리에서 출토된 한 조각 달력 단편

“이탈리아의 나폴리에 있는 박물관 안에 A.D. 1세기에 속한 것으로 전해지는 돌달력 단편이 보전되어 있다. 이것은 사도 바울이 처음으로 황제 네로 앞에 서기 위해 사슬에 매인 체 있었을 때 복음의 씨를 뿌렸던 로마의 항구도시 푸톨리(Puteoli)의 한 지역에서 발견되었던 것이다.”

“세 줄로 새겨진 조각품 달력 명문이 그 한 조각의 돌에 보전되어 있었다. 그 첫째 줄에는 라틴어 ‘DIES’(날)만이 나타나 있다. 둘째 줄에는 숫자로 보이는 XVI, XVII, XVIII, 그리고 X(IX)인데, 이것들은 루나르 달(Lunar month)의 30일 중 16일, 17일, 18일, 그리고 19일이다.”

“셋째 줄에는 혹성의 이름들이 소유격 형태인 ‘(MERCU)RI’(수성의), ‘IOVIS’(목성의), 그리고 ‘VENERIS’(금성의)로 쓰여졌다. 이것들은 혹성 주일 중 세 날들을 나타낸 것이며, 매우 자연스런 배열로 나타나 보인다.”58)

4. 발견된 사실

영어에 “디재스터”(disaster)라는 명사형 낱말과 “디재스트러스”(dis- astrous)라는 형용사형 낱말이 있다. 이 두 단어들은 모두 한결같이 “재해,” “천재,” “재난,” “참사,” “흉사,” “큰 불행,” 그리고 “비참한,” “불길한,” “흉악한” 등의 뜻으로 쓰이고 있다. (305.4)

그런데 이 낱말들은 “별”을 의미하는 라틴어의 “aster”나 “astro”59)에다가 “비(非),” “무(無),” “분리,” 그리고 “반대” 등으로 부정의 뜻을 강하게 강조할 때 사용되는 “dis”와 합성어로서 “별의 불길한 배치,” 즉 “나쁜 별”이라는 어원에서 온 것들이다. (306.1)

그리고 또 영어의 “컨시더”(consider)라는 동사형 단어가 있다. 이 낱말은 “숙고하다,” “진지하게 생각하다” 등의 뜻으로 사용되고 있다. 그런데, 이 낱말 역시 “함께” 있다는 라틴어의 “콘”(con)과 “별”(star)의 뜻인 “시데르”(sider)60)의 합성어에서 유래한 것이다. 즉 “별과 함께” 있다는 의미인데, 이는 로마 사람들 대부분이 별들의 위상 또는 용상(혹은 좌상)들을 하나 하나 자세히 살피고 나서 깊이 고려한 다음에야 행동한다는 것이다. (306.2)

우리는 A.D. 321년에 “일요일 휴업령”을 공포했던 콘스탄티누스(재위, A.D. 306-337) 대제 시대 전후의 로마 사람들 대다수가 실제로 그러한 사고 방식으로 생활했었다는 사실을 A.D. 4세기에, 후기 로마 제국의 역사를 기록해 남긴 로마의 마지막 역사가 암미아누스 마르켈리누스(Ammianus Marcellinus, 330 B.C.-A.D. 395)가 기록해 남긴 그의 저서에서 엿볼 수 있다. (307.1)

“그는 A.D. 330년경에 시리아의 안디옥에서 그리스 명문가의 자녀로 출생한 로마 최후의 중요한 역사가로서 A.D. 378년에 이르기까지의 로마 제국의 역사를 서술했다. 그는 콘스탄티우스 2세(Constantius II, A.D. 337-361) 통치 때 군복무 중 골(Gaul)과 페르시아 전쟁에 참전했었고, 안디옥에서 제대한 후 이집트와 그리스 전역을 여행하고, 드디어 로마에 와서야 정주하게 되었다. 그는 이곳에서 로마 황제 네르바(Nerva, A.D. 69-98)에서부터 시작하여 황제 발렌스(Valens, A.D. 364-378)의 죽음까지의 로마 제국사를 라틴어로 저술했다. 이렇게 함으로써 그는 로마의 위대한 역사가 다키투스(Cornelius Tacitus, b.c. 56-d.c. A.D. 120)의 업적을 뒤어어 받아 로마 제국사 저술 사업을 계승하게 된 셈이었다. 암미아누스 마르켈리누스의 역사서 레룸 게스타룸 리브리(Rerum Gestarum libri)는 본래 모두 31권으로 구성되었는데, 현재는 그 중에서 연대의 표제가 ‘353-378년’이라고 표기된 후반부의 18권만이 전해오고 있다.”61) (307.2)

일찍부터 미국의 하바드 대학교 출판부에서 그리스-로마의 고문서들을 영역하여 “Loeb Classical Library”라는 표제 아래 해마다 시리즈로 출간해 왔었는데 이 암미아누스 마르켈리누스의 역사서는 1935년에 출간했었다. 이것을 다니엘 J. 부스틴(Boorstin)이 “the Discoverers”라는 저술에서 인용한 것을 필자가 간접 인용하게 된 것을 양해해 주기 바란다. 암미아누스 마르켈리누스는 그의 로마 역사서에서 아래와 같이 증언했다: (307.3)