“그 첫 번째 분은 점성술의 대작 ‘아포텔레스마티가’(the Apotelesmatika, 일명 테트라비블로스 또는 Quadripartitum으로 더 잘 알려졌음)를 저술한 알렉산드리아의 대천문학자 프톨레마이오스(Claudius Ptlemaeus, ca. A.D. 100-178)로 그의 영향이 결정적으로 컸다. 그는 위서 ‘카르포스’(pseudepi- graphon Karpos 또는 Centiloquium)를 대중에 널리 보급시켰었다. 그리고 또 다른 중요 인물로서 후기 고대의 대점성학자는 ‘안토로케우온 비블리아’ (Anthologeuon Biblia, ca. A.D. 152-188년 사이에 기록되었음)를 저술한 점성술의 대가 베티우스 발렌스(Vettius Valens)였다. 그리고 마지막으로, 그리스도교로 개종하기 이전인 335년경에 저술한 ‘마테세오’(Matheseo, libri, Ⅷ)의 저자 피르미쿠스 마테르누스(Firmicus Maternus)였다.”26) (264.4)

베티우스 발렌스의 생애에 대해서 잘 알려진 것은 없으나, 그가 로마 황제 안토니우스 피우스(재위 A.D. 138-161) 시대에 스토아 철학자로서 활약한 대점성술사로 명성을 떨쳤다는 것은 널리 알려진 사실이다. 그래서 베티우스 발렌스는 철저한 숙명론자였다. (265.1)

“애당초부터 정해져 있던 것은 어떠한 희생 제물로도 무효화할 수 없다”27)라는 것이 그의 지론이었다. 그는 자신의 저술에서, 어느 누구의 생년월일이 주어질지라도 그 생일의 요일을 찾을 수 있는 방법이 있음을 설명하면서 그 중 “태양의 날”(Sunday)이 그 어느 요일보다 탁월한 날임을 주장하였다. 그리고 점성술의 기본이 일곱 요일에 있음을 설명하면서 “이것의 요일에 연관된 혹성들의 일련의 순열은 태양, 달, 화성, 수성, 목성, 금성, 그리고 토성이다”28)라고 하였다. (265.2)

c. 황제 콘스탄티누스와 피르미쿠스 마테르누스

피르미쿠스 마테르누스(Julius Firmicus Maternus, A.D. 4세기)의 그의 생애에 대해서 잘 알려진 것은 없으나, 그가 로마의 원로원 의원(Senator of Rome)의 귀족 출신으로서, 고명한 점성학자로 로마 정계와 사회에서 존대 받았을 뿐만 아니라, 콘스탄티누스 대제(Constantinus I, A.D. 306-337)의 선황 콘스탄티누스 클로루스 황제(Constantinus Chlorus, A.D. 305-306) 때부터 콘스탄스 황제(Constans, A.D. 337-350) 시대까지 3대에 걸쳐 황실 점성관으로 활약한 비범한 정치가였다.29) (266.1)

(1) 피르미쿠스 마테르누스와 교회사가 유세비우스

황제 콘스탄티누스가 제국 내의 두 종파—태양신교와 그리스도교—의 통일을 통해 정치적 통일을 기하려할 때 황실 점성관 마테르누스는 황제의 야심을 파악한 나머지 그의 종교 정책을 입안하는데 수훈을 세웠다. 태양신 숭배일인 일요일을 법제화시켜 “일요일 휴업령”(A.D. 321)을 공포케 하고 이를 토대로 해서 두 큰 종파인 “태양신교”와 “그리스도교”를 통합하는데 전력을 다했다. (266.2)

그런데 이 “일요일 휴업령”이 제정되기까지 막후에서 활약한 숨은 공로자가 또 한 사람 있었다. 황실 점성관(皇室 占星官) 마테르누스(Julius Firmicus Maternus, A.D. 4세기) 외에 다른 사람은 “교회사의 비조”라고 불리는 가이사랴 교회 감독 유세비우스(Eusebius, ca. A.D. 260-340)였다. 이 두 사람은 황제의 요청에 의해 제국내의 2대 종파-태양신교와 기독교-를 단일 종교로 통합 또는 통일을 위해서 어전에서 협상하게 된 주역들이었다. 종교적 통일을 통해서 동서 로마제국을 자신의 통치하에서 통일하려는 황제의 야심에서 발상된 것이다. 즉 정적 리키니우스(Licinius, A.D. 308-324) 산하의 그리스도인들의 협력을 힘입으려고 했던 것이다. 황제는 기독교가 제국 내에서 그 세력을 상당히 확산하여 더 이상 무력으로 막을 수 없음을 인식했다. 두 주역들은 어느 한 종파가 다른 종파에 흡수 통일되는 것이 성사될 수 없음을 서로 인지했다. 그래서 제3의 “새 종교”를 구상하기 시작했다. (266.3)

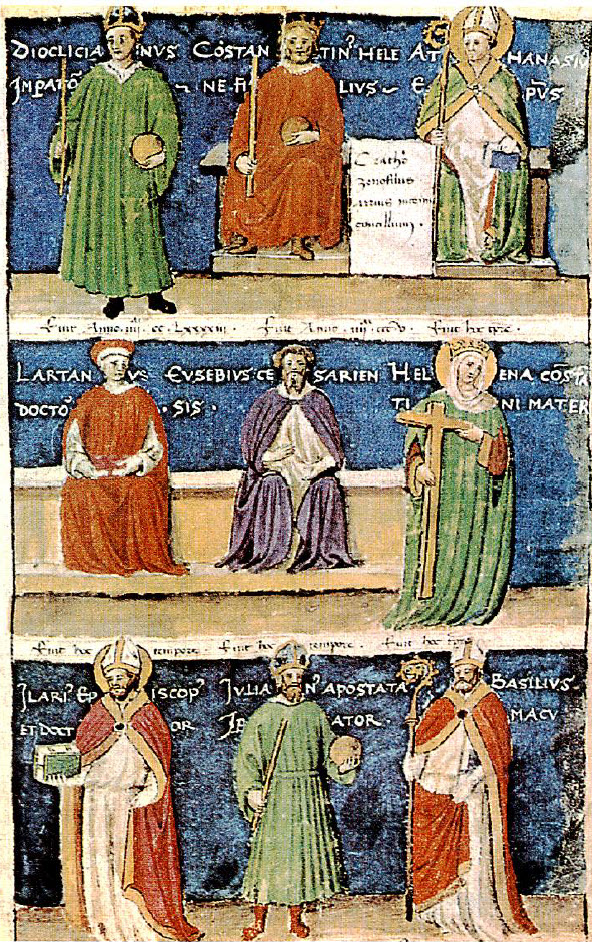

유명인의 초상화. 상단 중앙에 콘스탄티누스 황제가 좌정해 있고 둘째 단 중앙에는 유세비우스가 좌정해 있다. 15세기의 베고초 작. 밀라노, 마리오 크레스피 모르비오 콜렉션 소장.

종교는 기본 요소들이 몇 가지 있다. 그 요소들 중에서도 핵심 요소는 경배 받는 주신과 그 주신을 숭배하는 주기적 예배일이다. 그 당시 이교의 주신 “아폴로”는 “불패의 태양”신인 데 비해 기독교의 주신 “그리스도”는 “의의 태양”신이라는 사실이 이미 클레멘스(Clemens, Bishop of Alexandria, ca. A.D. 153-216)의 저서(Stromata, bk. 7, chap. 7)에나, 오리게네스(Origen, Bishop of Alexandria, ca. A.D. 185-254)의 저술(In Numeros Homilia, chap. 24, para. 5 “... 그리스도는 의의 태양이시다. 만일 달이 그와 연합한다면, 달은 곧 교회인데, 그리스도의 빛으로 말미암아 더욱 충만해질 것이다.... ”)을 통해서 정계와 학계에 널리 알려진 터였다. 그래서 이들 두 협상 주역들은 우선 두 종파의 주신들이 “태양신”이라는 공통점을 난제 해결하는 실마리로 삼았다. (268.1)

그런데, 둘째 요소인 예배일에 있어서 기독교는 “제7일 안식일”이 주 예배일인데, 이 날은 “토성신의 날” 곧 “토요일”로서, 점성학자 마테르누스의 입장에서는 그 날을 제3의 새 종교 예배일로 도저히 수용할 수 없는 날이었다. 그 사유인즉 그 “토요일”은 점성술에서는 7일 중 가장 “불길한 날”(dies nefastus)이기 때문이었다. (268.2)

협상이란 서로 “주고받는” 과정에서 성사되는 것이 관례다. 마테르누스는 로마 원로원 의원의 귀족 출신으로써 고명한 점성학자로 로마 정계와 학계 그리고 일반 사회에서 존대 받았을 뿐만 아니라, 콘스탄티누스 황제의 선황[Constantius Chlrus, A.D. 305-306] 때부터 아들 콘스탄스 황제 때까지 삼대에 걸쳐 신임 받는 황실 점성관으로 활약한 비범한 정치가였다.30) (268.3)

그가 A.D. 336년 전후에 저술한 “마테세오스 리브리”(Matheseos libri, VIII)는 오늘날까지 점성학계에서는 고전으로서 대 천문학자 프톨레마이오스(Klaudios Ptolemaios)의 점성술 문헌 “아포텔레스마티카” (Apotelesmatica)에 버금가는 저서로 존대 받고 있다. 노련한 정치가 마테르누스는 협상에 있어서도 교회사가 유세비우스보다 한 수 위인 것 같다. (269.1)

유세비우스는 기독교의 기본 예배일인 “안식일”을 양보할 수 있을지라도 예배의 대상은 “그리스도”로 할 것을 요구했다. 마테르누스는 예배 대상의 명칭이야 어찌되었든지 간에 그것이 “태양신”이면 족했으므로 그 “태양신의 날”이 예배일로 규정되기를 내심 바랐기 때문에 “아폴로” 대신에 “의의 태양신”이신 그리스도를 제3의 새 종교의 예배 대상의 명칭으로 받아들였다. 그리하여 이 두 사람은 “태양의 날” 곧 “일요일”을 매체로 해서 두 종파를 하나로 묶어 새로운 종교를 창설하는 초석을 삼는데 의견의 일치를 보았다. (269.2)

유세비우스의 속셈은 이 “일요일 휴업령”을 힘입어 “부활절-일요일 논쟁”(Easter-Sunday Controversy, 윤대화, 주일 논쟁사 中, 129-201 참조)에서 동방 교회의 안식일 존중론자들을 국법으로 제압하고 여세를 몰아 기독교의 세력을 이교의 세계에 침투하여 궁극적으로 제국을 기독교화(Christianization) 하려는 것이었다. 이에 비해 마테르누스는 이교의 다양한 잡신교를 태양신교로 통일하고 궁극적으로 기독교를 점성술을 기반으로 하는 태양신교화가 그의 목표였다. (269.3)

황궁에서 돌아온 유세비우스는 그후 그의 저술에서 기독교가 아폴로 태양신교와 맺은 이 “새로운 연합”(New Alliance) 때문에 예배일을 안식일에서 일요일로 변경하게 되었다고 아래와 같이 논증했다: (269.4)

“로고스(logos)는 안식일 축제를 새로운 연합으로 인하여, 빛의 부활일에로 변경하셨다. 그는 우리에게 그 빛의 첫날을 주님의 구원의 날에 있을 참 쉼의 모형으로 주셨다.... 이 빛의 날, 곧 첫째 날이요, ‘참 태양의 날’에 우리가 6일을 지낸 후 모이는데, 이 날을 우리가 성스럽고 영적인 안식일로 축제하는 바다.... 우리는 안식일에 준행해야 했던 모든 의무를 다 주의 날로 옮겼는데, 이는 이같이 하는 것이 보다 더욱 타당하며, 또 이 날은 유대인의 안식일보다 뛰어나고, 높은 위치에 있고, 더욱 영광스러운 날이기 때문이다. 사실에 있어서 하나님께서 말씀하시기를 ‘빛이 있으라 하시매 빛이 있었고’ 하시던 세상을 창조하셨던 날이 바로 이 날이다. 또 우리 영혼을 위하여 의의 태양이 떠오르던 날도 역시 바로 이 날이다.... .”31)

“구주의 날 ... 이 명칭은 빛에서부터 파생된 것이며, 또한 그 태양에서부터 파생된 것이다.... .”32)

“우리 신약의 사람들은 이제 매 일요일을 우리들의 유월절로 성축한다.... .”33)

그 후 유세비우스는 그의 저술(Vita Constantini, bk. iii, chap. 23, etc. in NPNF, 1:519-545)에서 황제 콘스탄티누스로 하여금 새로 마련한 제3의 새 종교를 이교도들에게 추천하기 위하여 고대로부터 이교가 사용해 왔던 온갖 것들을 채용해서 이를 기독교화한 것에 대하여 장황하게 나열했다. 이에 대하여 영국 교회의 중요 지도자로 한 때 옥스퍼드 혁신 운동가로 활약하다가 1845년에 카톨릭교로 개종하여 후에 추기경이 된 뉴만(John Henry Newman, A.D. 1801-1890)은 그의 저술[An Essay on the Development of Christian Doctrine (London: Longmans, Green and Co., 1906), 373]에서 이를 간추려 설명하면서 그는 유세비우스와 마테르누스가 협상을 통해 마련한 그 교회를 “새 종교”라는 표현으로 아래와 같이 증언하였다: (270.4)