아우구스티누스

그리고 아우구스투스 황제의 강력한 지지자로서, 모든 난제들을 해결하여 황제의 오른팔 역을 수행하여 신임이 가장 두텁던 마르쿠스 아그립파(Marcus Vipsanius Agrippa, ca. 63-12 B.C.)가 “율리아 가문” (Giulia Julia, 율리우스 캐사르와 옥타비아누스가 이 가문에 속함)의 수호신이 된 “일곱 혹성신들”을 숭배하기 위해 B.C. 27-25년에 거대한 원형 판테온을 건축하였다.21) (259.2)

이 신전이 그후 거의 1세기만에(A.D. 80) 화재로 파손되어서, 하드리아누스 황제가 118년에 재건축 했을지라도, 그 복원된 신전은 여전히 마르쿠스 아그립파의 권력과 당시의 로마의 번영과 영광 그리고 율리아 가문의 점성술에 대한 강한 신앙심을 대변해 주는 기념비적인 건축물이었다. (259.3)

아우구스투스 황제가 자신의 사위이며 양자인 마르쿠스 아그립파를 장차 자신의 뒤를 이을 다음 황제로 지목했었지만 그가 돌연히 B.C. 12년에 죽고 말았다. 그래서 생각지도 않았던 티베리우스(Tiberius, 아우구스쿠스 황제의 후처 리비아가 전 남편과의 사이에서 난 아들)가 아우구스투스를 뒤이어 두번째 황제가 됨으로써 다니엘 11:20-22의 예언을 성취시켰다. (259.4)

판테온 내당. 18세기 화가 G. P. 판니니 작, 코펜하겐 국립 미술관 소장.

이 판테온의 기본 형태를 이루고 있는 반구는 우주를 상징하며, 그 거대한 돔의 눈 즉 정상에 뚫린 구멍 “오쿨루스(Oculus)”는 혹성들의 중심이 되는 태양을 상징했다. 이 판테온을 설계하고 그 건축을 감독했을 것으로 생각되는 로마 건축가 비트루비우스(Marcus Vitruvius Pollio, ca. 88-26 B.C.)는 아우구스투스 황제 때 건축가로 뿐만 아니라, 군사 기사, 토목 기사로 활약하여 로마의 급수 공사에도 공을 세웠고, 또 저술 활동도 하여 10권으로 구성된 “건축에 대하여”(De Architectura)라는 대작을 남겼는데, 이것은 건축에 관한 고전 문헌으로써도 가장 권위 있는 작품이다. 그는 이 작품을 황제에게 봉헌했다. (260.1)

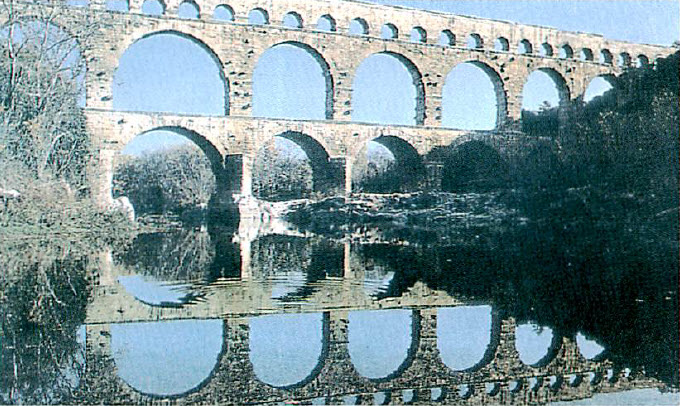

로마시대의 수도교. 아우구스투스 치하에서 아그리파가 건설. 비트루비우스가 설계하고 시공한 것임.

그는 이 저술에서 일반 건축뿐만 아니라 도시 계획, 건축 자재, 신전 건축, 공공 시설인 극장과 목욕탕, 주택, 측량기, 시계, 일부 지역의 역사 등을 논했을 뿐만 아니라 천문학과 군사용 기구 등도 논했다. 그는 점성술에 대하여 다음과 같이 논하였다: (261.2)

“점성술 즉 12궁, 5행성 그리고 태양이나 달이 인생 행로에 미치는 영향에 관하여도 갈대아인의 계산에 따르지 않을 수 없다. 운수를 점친다는 것은 그들의 특기이고, 천문 계산에 의하여 과거나 장래를 설명할 수 있다. 갈대아 나라에서 온 사람들은 그들의 세련된 특수 기능이라고 자찬하는 발견을 전하여 주었다. 먼저 코스 섬의 시민으로 정주한 베로수스도 그곳에서 학교를 시작했다.... .”22)

(2) 로마의 두번째 황제 티베리우스와 마닐리우스

퀴몽은 이렇게 말한다: (262.1)

“영감적인 문학 작품들 중에서도 현저한 것 한 편이 있다. 그것은 소위 마닐리우스라 불리는 천문학자의 것인데 우리가 그에 대하여 아무 것도 알지 못하고, 그의 이름조차 생소한 사람으로써 그의 원고를 보면 오록(誤錄)투성이인데도 그렇게 감명을 받게 되는데 그가 자신만이 할 수 있는 독특한 방식으로 표현한 그야말로 진짜 시적 재능을 가진 영감적인 작품이다. 그의 이 작품은 무미건조한 수학적인 것이지만 야생화처럼 광택이 빛나는 표현이었다.”23)

영국백과사전에는 다음과 같이 기록되어 있다: (262.3)

“마닐리우스(Marcus Manilius, 1세기초에 활약)는 로마의 마지막 교훈시 작가로 그의 생애에 대해서 알려진 것은 별로 없다. 그는 아스트로노미카(Astronomica)의 저자이다. 이 작품은 아마 A.D. 14-27년 사이에 저술된 것이며, 미완성된 것으로써 천문학과 점성술에 관한 시이다. 그는 이것을 티베리우스 황제에게 바쳤다.... 그는 자신의 그 놀라운 재능을 몽땅 바쳐 천문적 수치를 시로 묘사하는데 온 정렬을 쏟아 넣었다.

마닐리우스는 신의 이성과 섭리가 역사하는 세계적인 정부에 대해 강조했다.... .”24)

마닐리우스는 신의 이성과 섭리가 역사하는 세계적인 정부에 대해 강조했다.... .”24)

마닐리우스는 포시도니우스의 감화로 스토아 학파의 숙명론적 점성의술을 개발한 점성학자였다. 그의 작품은 또한 피타고라스의 수의 개념과 인간과 우주와의 관계를, 그리고 플라톤의 티매오스에 나타난 우주론을 점성의술에 응용, 이를 시적으로 묘사했다. (262.5)

황도 12궁이 대응하는 인체부도, 점성술에서는 인간은 우주의 축소판이라고 주장하면서 점 성의술을 개발하였다. 황도 12궁이 인체의 각 부분을 지배한다고 했다. 15세기의 프랑스 점성의술의 문헌에서.

그는 천공을 대우주로, 인간을 소우주로 전제하여 소우주인 인간은 대우주의 별 세계와 서로 대응한다고 믿었다. 나카야마 시게루는 그의 논문에서 다음과 같이 서술했다: (264.1)

“점성 의학의 원리에 대우주-우주 대응이라는 설이 있다. 하늘은 대우주이고 인간은 소우주로서 대우주의 제상을 반영한다는 것이다.... 하늘을 사람에 대응시킨다는 생각의 기원도 범 바빌로니아 주의로 말하면 고대 바빌로니아에서 시작된다.... 플라톤은 소우주라는 말을 쓰지 않았지만 티마이오스에 나온 우주 관계로 이러한 생각이었음을 알 수 있다.... 플라톤의 이 생각을 이어받은 것은 스토아 학파의 철학자들인데, 그들의 의견은 세계가 생명과 이성을 가진 존재라는 점에서도 거의 일치한다. 마닐리우스도 신체의 각 부분을 12궁으로 배당하였다. 그리고 다시 인체 내부의 기관과 특정한 행성이나 별자리의 관계를 상세히 발전시켜 갔다. 사람과 유파에 따라 대응하는 부분이 각각 다르지만, 예를 들어 목성을 뇌수, 수성을 신장에 배당하고 또 12궁도 백양궁이 머리, 천칭궁이 볼기라고 하는 것과 같이, 12궁의 각각에 신체의 부분이나 장기가 할당된다.

플라톤, 스토아 학파, 마닐리우스의 선은 동시에 점성술의 선이기도 한다. 그러므로 대우주-소우주 대응이 점성술과 결부되어 점성의술의 근본 원리로 되었다는 것은 무리가 아니다.

일단 하늘과 사람과의 대응이 확정되고 원리화하자 천체의 논단만으로 병을 논하여 의학은 점점 경험에서 멀어져 갔다. 그리고 점성 의학은 환자의 베드를 떠나서 천체의 운행을 책상 위에서 계산하기만 하면 되므로 일종의 수학 즉 천문수학(astromathematics)이 된다.”25)

플라톤, 스토아 학파, 마닐리우스의 선은 동시에 점성술의 선이기도 한다. 그러므로 대우주-소우주 대응이 점성술과 결부되어 점성의술의 근본 원리로 되었다는 것은 무리가 아니다.

일단 하늘과 사람과의 대응이 확정되고 원리화하자 천체의 논단만으로 병을 논하여 의학은 점점 경험에서 멀어져 갔다. 그리고 점성 의학은 환자의 베드를 떠나서 천체의 운행을 책상 위에서 계산하기만 하면 되므로 일종의 수학 즉 천문수학(astromathematics)이 된다.”25)

(3) 베티우스 발렌스

한 종교백과사전에는 점성술이 발달하게 된 요인을 설명하면서 대체로 다음 세 학자들의 기여한 공이 컸다고 기술되었다: (264.3)