이상의 세 조서 가운데 9장 25절의 모든 내용을 만족시킨 조서는 어느 것인가. 9장 25절은 단순한 포로석방령 이상의 내용을 포함하고 있다. “예루살렘을 중건(重建)하라(to restore and build)는 영”이다. 고레스의 조서(스 1:2, 3)는 예레미야의 예언대로 70년 간의 포로생활(605 BC - 537 BC) 연대에 관해서는 다니엘 5장 연구를 참조. 에 종지부를 찍고, 42,000여명의 포로를 귀환시켰으나(스 2:64), 성전의 중건은 사마리아인 등 주변 민족들의 방해로 기원전 522년 중지되고 말았다. 기원전 522년 3월 11일 가짜 스메디스(Smerdis 혹은 Bardiya)가 페르시아의 왕위를 찬탈함으로써 정국(政局)이 혼란한 때에 고발자들의 고소에 따라, 공사가 중지되었다. SDABC, vol. 3, 70. (193.53)

두번째인 다리우스 1세(522-486 BC)가 기원전 520년에 내린 조서는, 선왕(先王)인 고레스의 조서를 재확인한 것으로(스 6:1-12), 그 동안 망실(亡失)되었던 고레스의 석방령 사본이 수소문 끝에 메대의 수도 엑바타나의 문서보관소에서 발견되어, 다리우스왕은 이를 확인하고, 고레스의 중건령이 유효함을 선언하고 적극 후원했다. Ibid., 72. 학개와 스가랴 선지자의 격려를 받아 4년 후인 다리우스 제 6년, 즉 기원전 515년 3월 12일 마침내 재건된 성전의 낙성을 보게 되었다(스 6:15). 그리고 같은 해 4월 21일 유월절 경축과 함께 성전 봉헌식을 거행하였다(스 6:17). 이리하여 예레미야의 예언대로(렘 29:10, 25:11, 12), 기원전 586년 예루살렘의 함락과 함께 잿더미가 되었던 성전도 70년 만에(586 BC-515 BC) 복구되었다. Gane, 93. 그러나 슥 1:1, 7, 12에 보면 다리우스 2년 당시에도 아직 “예루살렘과 유다 성읍들이” 복구되지 못한 것으로 기록되어 있다. (193.54)

그러나 실제로 9장 25절의 내용을 만족시켜, “예루살렘” 전체의 “중건”(*회복과 재건. to restore and build)이 가능하게 된 것은, 아닥사스다(Artaxeres I Longimanus. 465-423 BC)왕 7년, 곧 기원전 457년에 내린 조서인데(스 7:7, 12-26), 아닥사스다는 465 BC 연말에 즉위했다. 그러므로 그의 7년은 458년 Tishri(10월)부터 457년 10월에 해당된다. Thiele, 115. 이것이 마지막 조서로, 9장 25절 전체의 내용을 충족시키는 것이었다. 그리고 이 조서가 실제로 효력이 발생한 것은 에스라가 유다로 귀환한 기원전 457년 10월(Tishri)이었다. 이를 뒷받침하는 고고학적 뒷받침과 연대문제는 S. H. Horn and L. H. Wood, The Chronology of Ezra 7(Wash., D.C.:Review and Herald Publ. Assn.)을 참고. 앞서의 두 조서는 주로 성전의 중건에 관련된 것이었지만, 세번째 조서에 의하여 비로소 유대인들이 하나님의 법에 따라 그들의 땅을 다스릴 수 있는 신정(神政)체제의 자치권(自治權)이 부여되었으며, 예루살렘이 다시 신앙과 정치의 중심지로서의 회복을 보게 된 것이다(스 7:12, 13, 21). 이러한 세 차례의 조서는 결국 한 묶음이 되어, 예루살렘의 회복을 가능하게 했는데, 이 사실은 당시의 선지자 에스라에 의해서도 아래와 같이 확인하게 되므로, 마지막 경우를 적용하는 것이 합당하게 된다. 각 시대의 대쟁투, 하권, 45, 46. (193.55)

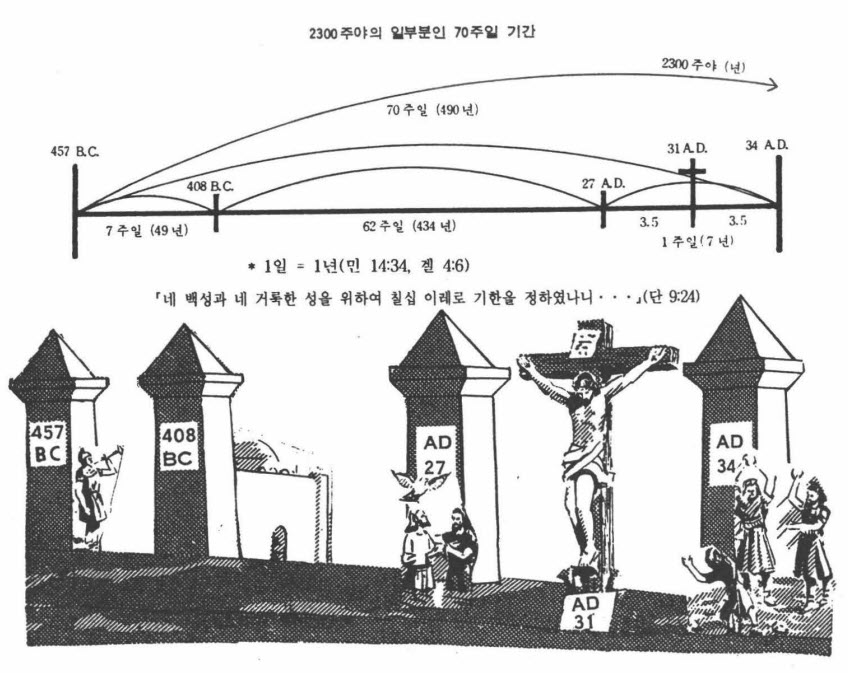

기원전 457년을 2300 주야(년)의 시작과 70주일(490년) 시작의 기산점(起算点)으로 한 것이 정확한 것임이 그 다음의 계산들을 통하여 다시 검산(檢算)되고 확인된다. 기원전 457년을 기산점(起算点)으로 하여, 이제까지의 70주일에 관한 설명을 요약하고, 도표로 정리하면 다음과 같다. (193.57)

가. 7주일(49년)기간 (457—408 BC)

기원전 457년에 아닥사스다의 조서가 내린 이후로 예루살렘성의 복구는 천천히 진행되었다. 기원전 586년 바벨론에 의하여 함락될 때, 너무도 철저히 파괴되었기 때문에 성전과 백성들의 집을 재건하는 일을 비롯하여, 거리(streets)와 도랑(conduits), 해자(垓字) 즉 성 둘레의 외호(外濠, moats), 성루(城樓)와 성벽(walls)의 복구 등 할 일이 태산 같았다. 기원전 586년 예루살렘 성읍이 파괴된 후 실제로 재건된 최초의 분명한 기록은 에스라 4장 12절이며 그것은 기원전 457년에 내린 조서의 결과임에 틀림 없다. 신계훈, 어두움이 빛을 이기지 못하더라(서울: 빛과 소리, 1994), 410. (193.60)

처음의 7주(49년) 기간이 끝나는 해에 어떤 일이 정확히 일어났는가. 실제로 느헤미야 당시로부터 알렉산더가 예루살렘에 들어오기까지 기간 동안의 예루살렘 역사에 관하여는, 어디나 아무 기록이 남아 있지 않기 때문에, 확인할 길이 없다. 그러나 다음의 설명은 적절한 해답을 주고 있다. (193.61)

「예루살렘의 중건 활동이 기원전 409년에 완성된 것으로 할 수 있을까? 확인하기 위한 구체적인 자료는 결여되어 있지만, 몇 가지 역사적인 사건들은 이러한 방향을 제시하고 있다. 첫째로, 에스라와 느헤미야는 둘 다 하나님으로부터 중건사업에 배정된 사람들이지만, 에스라는 주로 영적인 면에, 느헤미야는 물질적인 면에 관심을 갖도록 배정되었다. 둘째로, 느헤미야가 기원전 433년(아닥사스다왕 32년. 느 13:6) 예루살렘으로부터 바벨론으로 돌아오기는 했지만, 얼마 후에 다시 예루살렘으로 되돌아가서 아마도 그의 여생을 거기에 머물렀다. 예루살렘에 다시 머물게 된 이 기간 동안에 그는 에스라처럼, 도덕적 영적 재건을 위해 더욱 더 관심을 가졌음과(느 13:7-31) 동시에, 물질적인 재건도 계속했을 것이다. 셋째로, 그의 일이 마쳐진 해에 관해서, 쁘리도(Prideaux)는 느헤미야의 마지막 활동이 페르시아왕 다리우스(Darius Nothus. 423-404 BC) 제 15년에 있었다고 진술하고 있는데, 이 해가 바로 예언된 해인 기원전 409/408년인 것이다. 그러므로 49년 기간이란 에스라와 느헤미야가 유다의 수도를 다시 일으키기 위해 노력을 기울인 구별된 기간일 수가 있다.」 Leon Wood, A Commentary on Daniel, 254, citing Barnes BD, Ⅱ, 175. Antiquities, Ⅺ. 5, 8.에도 느헤미야가 고령으로 죽었음을 뒷받침하고 있다. (193.62)

나. 62주일 434년 (408 BC-AD 27)

「기름부음을 받은 자, 곧 왕이 일어나기까지 일곱 이레와 육십 이 이레가 지날 것이요․․․육십 이 이레 후에, 기름부음을 받은 자가 끊어질 것이며․․․」 (단 9:25, 26) (193.63)

처음의 7주 즉 49년이 끝나는 기원전 408년으로부터, 다시 62주 즉 434년이 지나면, “기름부음을 받은 자 곧 왕”이 일어나겠다는 놀라운 예언이다. “기름부음을 받은 자 곧 왕”은 누구이며, 기름 붓는 일이 있으리라는 62주일의 끝은 언제인가. 이 구절에서 “메시야”와 “기름부음을 받은 자”는 동의어(同義語)이다. (193.64)

메시야는 히브리어 “마쉬아흐”(Maschiach. משיחַ)를 음역(音譯)한 것인데 “기름 붓다”, 혹은 “기름을 바르다”(to anoint)는 히브리 동사(משח)에서 온 말로, “기름부음을 받은 자”(the anointed one)이다. (193.65)

히브리어 “메시야”를 신약의 원어(原語)인 헬라어로 표현하면 그대로 “그리스도”(Christ)가 되는데, 이는 헬라어로 “기름을 붓다”는 동사는 “크리오”(Chrio, Ⅹριω)이고, “기름부음을 받은 자”는 “크리스토스”(Ⅹριστοs), 곧 “그리스도”가 되는 것이다. 그래서 기원전 2세기 이집트에서 히브리어 구약성경을 헬라어로 번역한 칠십인 역(LⅩⅩ)에는, “메시야”를 곧 바로, “그리스도”로 번역했다. 이 곳의 “메시야”는 다름 아닌 신약의 예수 그리스도로 제자들에게 소개되었고(요 1:4), 사마리아 여인도 기다리던 세상의 구주이셨다(요 4:25). (193.66)

“기름을 붓는다”는 것은 무엇을 뜻하는가? 손님에 대한 후대(厚待)나(삼하 12:20, 마 6:17, 눅 7:4), 상처의 치료를 위해 감람유 등 기름을 바르는 경우도 있었다(막 6:13, 약 5:14, 15). 그러나 공적으로 기름을 붓는 경우는 선지자나 제사장, 그리고 왕을 그 직위에 오르게 할 때에 이 예식이 행해졌다. 엘리야가 엘리사에게 선지자 직분을 위임할 때(왕상 19:16), 아론과 그의 아들들이 제사장 직분을 위임받을 때(출 30:30), 사울이 왕위에 오를 때(삼상 9:16), 다윗이 왕위에 오를 때(삼상 16:12), 솔로몬이 왕위에 오를 때(왕상 1:34). “기름부음을 받은 자, 곧 왕”이라고 더욱 구체적으로 언급된 것은, 그 뜻을 더욱 분명히 하고 있다. 이 곳의 “왕”(prince) 9:25의 왕은 히브리어로 “나기드”(נָגִ֔יד)인데 11:22의 “동맹한 왕”과 같고, 8:11의 “주재”(prince)는 “사르”(שַֽׂר)인데, 모두 동의어이다. 은 8장 9-14절의 “군대의 주재”이신 그리스도를 가리키고 있음이 분명하다. 그러면 언제 예수께서 기름부음을 받으시고, 메시야 곧 왕이 되셨는가? 예수께서 당시에 가까웠다고 전파한 나라는 은혜의 왕국이었으며, 사람의 마음 가운데 이루어져야 할 나라였다(히 4:15, 16). 각 시대의 대쟁투, 하권, 76, 77. 이 일은 예수께서 서기 27년 가을 요단강에서 침례를 받으시고 공생애(公生涯)를 시작하셨을 때였음이(마 3:16, 17) 분명하다. (193.67)

「만유의 주되신 예수 그리스도로 말미암아 화평의 복음을 전하사, 이스라엘 자손들에게 보내신 말씀, 곧 요한이 그 침례를 반포한 후에, 갈릴리에서 시작되어 온 유대에 전파된 그것을 너희도 알거니와, 하나님이 나사렛 예수에게 성령과 능력을 기름 붓듯 하셨으매, 저가 두루 다니시며 착한 일을 행하시고, 마귀에게 눌린 자를 고치셨으니, 이는 하나님이 함께 하셨느니라」 (행 10:36-38). (193.68)

성경에서 표상적으로 기름은 성령을 나타냈다(슥 5:12, 4, 6). 예수께서 이러한 의미로 성령의 기름부으심을 받고 하나님 아버지의 공식 선언과 함께 공적(公的)으로 메시야의 직분을 수행하시고, 은혜의 왕국의 왕으로서 “회개하라 천국이 가까왔느니라”(마 4:17)고 선포하기 시작하신 것은 침례를 받으신 직후부터였다. (193.69)

「백성이 다 침례를 받을 새 예수도 침례를 받으시고 기도하실 때, 하늘이 열리고 성령의 형체로 비둘기 같이 그의 위에 강림하시더니, 하늘로서 소리가 나기를 너는 내 사랑하는 아들이라 내가 너를 기뻐하노라 하시니라․․․예수께서 가르치심을 시작하실 때에 30세쯤 되시니라」(눅 3:21-23). 실제로 예수께서 탄생하신 것은 서기(Anno Domini) 1년이 아니라 그보다 약 4년 전인 기원전 5년 후기 내지 기원전 4년 초기임이 뒤늦게야 밝혀졌다. 그랬으므로 예수께서 30세쯤 되신 때는 서기 27년 안팎인 것이다. 제사장들은 30세가 되어야 기름 부음을 받고 직임에 나아갔다. Ford, 232. (193.70)