그 후 안드로메다를 구출한 페르세우스는 청혼해서 공주와 결혼하여 아내로 맞아들여 행복한 삶을 살았다는 신화다. 이들은 모두 다 별이 되어서 가을 밤 하늘을 아름답게 수놓고 있다는 것이다. (98.1)

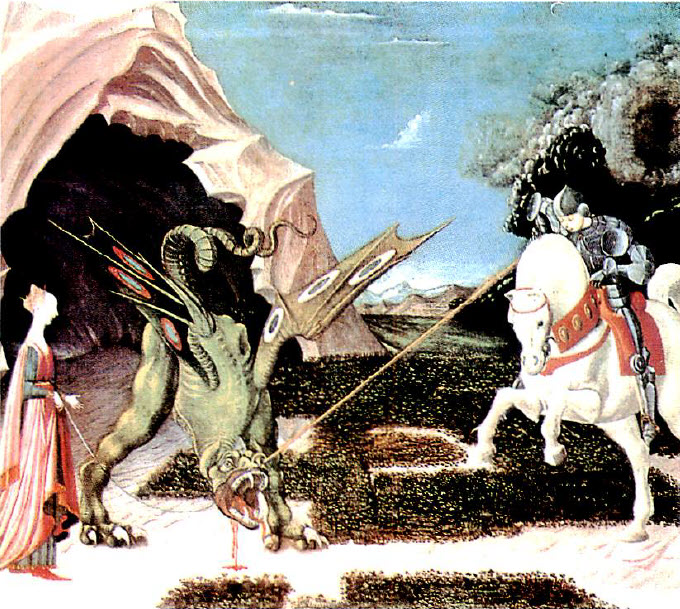

이 신화는 신앙의 가치관이 변함에 따라 “성 게오르기우스와 성 마르다, 그리고 용”의 이야기로 둔갑되었다. 그래서 미술가들도 이러한 시대 사조에 걸맞는 작품 창작에 몰두하기 시작했다. 그들의 작품들 소재(素材)는 여전히 그리스—로마의 신화이지만 “제3의 새 종교” 시대의 신앙을 잘 나타내는 다신교 형태의 기독교적인 것이었다. (99.1)

이렇게 이교의 신화와 전설을 기독교 신앙에 최초로 접목시킨 사람은 아마 소위 「카파토키아(Cappadocia)의 삼대교부」중 하나인 저 유명한 감독 바실리우스(Basilias, 330~379 AD.)일 것이다. 그는 터키 카파토키아의 카에사레아(Caesarea Mazacz)에서 330년에 태어나 360년에 유세비우스에게 성직자로 안수받고, 370년에 유세비우스를 뒤이어 가에사레아 교회 감독이 됐다. 기독교 대사전(서울:대한 기독교 서회, 1980. p.361)에는 바실리우스에 대해 아래와 같은 내용이 수록됐다.

“특히 그는 그리스도교 청년들의 교육에 있어 이교 문학의 가치를 인정한 최초의 희랍(그리이스)교부이다. 사실 희랍인들은 이교 문학을 받아드리는 문제에 관하여 라틴 교부들 보다 더 부심하였던 것이다.” (99.2)

이 당시의 이교 문학이라는 것은 신화와 전설이였다. 대영 백과 사전(vol. 4, p.554)에는 “성자들의 전설 곧 용을 죽이고 처녀를 구출한 성 죠지(St. George)같은 전설은 이교의 신화와 전설을 손질하여 기독교 적인 것으로 옷입힌 것이다. 그리하여 성 죠지는 나중에 영국의 수호 성인(The pation saint)이 되었다∙∙∙” (99.3)

전설에 의하면, 성 게오르게는 카파토키아에서 태어난 로마 군대의 장교였는데, 디오클레티아누스(Diocletianus) 휘하에서 용맹을 떨쳐 명성이 대단했을 뿐만 아니라 황제의 총애를 받은 유망한 청년 장교였다. 그런 그가 303년에 내린 황제의 기독교 박해에 대한 명령을 불복했다. 게오르게는 바로 자신이 그 기독교 신자라는 것을 밝혔다. 황제의 설득을 거절하여 고문을 당했고 참수형으로 순교했다는 것이다. (99.4)

게오르게가 그렇게 순교하기 전에 카파토키아의 솔비오스 왕의 도읍지 라시아에서 악룡을 퇴치하고 왕의 딸을 구하므로써 이 나라를 기독교로 개종시켰다는 것이다. (99.5)

이런 기독교적인 전설은 시각적인 예술인들에 의해 작품의 소재가 되어, 이제는 「공주 안드로메타를 구한 용장 페르세우스」를 「마르다를 구하는 성 게오르게」로 둔갑됐다. 이 전설은 희랍 전통파 교인들에게 오랫동안 대단한 인기를 끌었고 러시아 정교에 크게 환영되었을 뿐만 아니라 영국에서는 1222년에 옥스포드 회의에서 영국의 수호 성인으로 받들게 되리만큼 대중의 큰 인기를 끌었다. (100.1)

St. George. St Martha, and the Dragon, painted by Paolo Uccello. 런던 미술관 소장

c. 성모 마리아 제관식

그리스 신화에 다음과 같은 전설이 전해오고 있다: (101.1)

한때 아테네는 섬 크레타의 왕국 크노소스의 왕 미노스에게 침략을 당해 속국이 되어 해마다 조공과 함께 황소 머리의 인간 괴물 미노타우로스에게 바치는 제물용으로 7명의 소년과 7명의 소녀를 바치도록 되었다는 것이다.

아테네의 왕자 테세우스는 이런 악습의 관행을 파하려고 자진해서 그들과 합류했다. 그들은 미노스 왕 앞에 끌려갔다. 그 자리에 있던 왕의 딸 아리아드네 공주는 용감하게 생긴 미남 테세우스에게 한 눈에 반해 사랑하게 되었다.

그래서 괴물 미노타우로스를 해치려는 테세우스를 도왔다. 그 괴물을 죽이고 소년 소녀들과 함께 그들은 크레타 섬을 빠져 나왔다가 낙소스 섬에서 하루 밤 야영하게 되었다. 그런데 공주 아리아드네가 잠든 사이에 테세우스는 소년 소녀들과 함께 고국으로 돌아가 버렸다. 우연히 그곳을 지나던 주신 디오니수스가 슬픔에 잠긴 아리아드네의 미모에 사랑을 느끼게 되어 그녀를 위로하고 결혼하게 되었다.

그래서 주신 디오니수스는 그 결혼 선물로 아주 아름다운 왕관을 아리아드네의 머리에 씌워 주었다. 그리고 그들은 행복한 나날을 보냈다. 그녀가 죽자, 디오니수스는 아리아드네에 대한 사랑을 영원히 기념하려고 그 왕관을 별들 속에 올려 둠으로써 사랑의 이야기를 전하려 했다. 이것이 북쪽 왕관 자리의 아리아드네 신화이다.

아테네의 왕자 테세우스는 이런 악습의 관행을 파하려고 자진해서 그들과 합류했다. 그들은 미노스 왕 앞에 끌려갔다. 그 자리에 있던 왕의 딸 아리아드네 공주는 용감하게 생긴 미남 테세우스에게 한 눈에 반해 사랑하게 되었다.

그래서 괴물 미노타우로스를 해치려는 테세우스를 도왔다. 그 괴물을 죽이고 소년 소녀들과 함께 그들은 크레타 섬을 빠져 나왔다가 낙소스 섬에서 하루 밤 야영하게 되었다. 그런데 공주 아리아드네가 잠든 사이에 테세우스는 소년 소녀들과 함께 고국으로 돌아가 버렸다. 우연히 그곳을 지나던 주신 디오니수스가 슬픔에 잠긴 아리아드네의 미모에 사랑을 느끼게 되어 그녀를 위로하고 결혼하게 되었다.

그래서 주신 디오니수스는 그 결혼 선물로 아주 아름다운 왕관을 아리아드네의 머리에 씌워 주었다. 그리고 그들은 행복한 나날을 보냈다. 그녀가 죽자, 디오니수스는 아리아드네에 대한 사랑을 영원히 기념하려고 그 왕관을 별들 속에 올려 둠으로써 사랑의 이야기를 전하려 했다. 이것이 북쪽 왕관 자리의 아리아드네 신화이다.

그리스도교가 태양신교와 혼합하여 안식일을 버리고 일요일을 예배일로 받아들이면서 “제3의 새 종교”로 변질되어 극도로 부패하였다. (101.3)

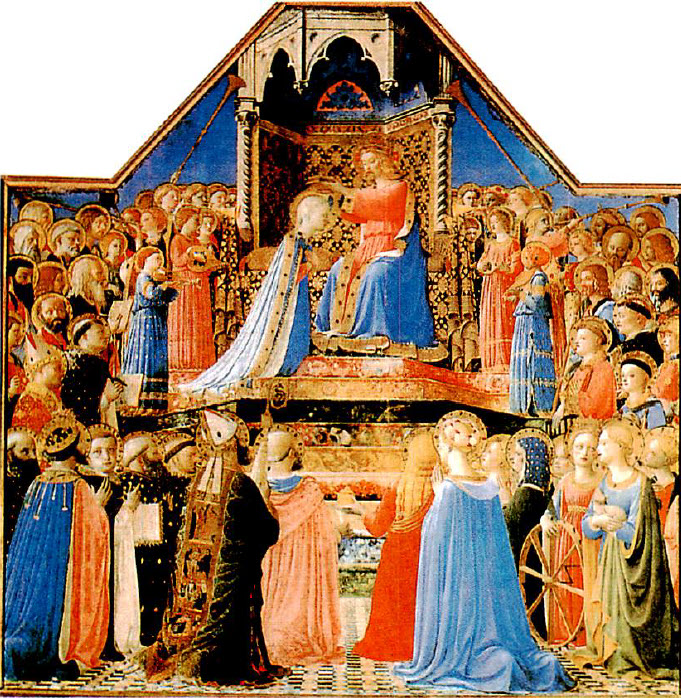

그러자 갖가지 미신들과 점성술과 영혼 불멸설, 그리고 신화들이 자연스럽게 몰려들었다. 그래서 “북쪽 왕관 자리의 아리아드네 신화”는 이제 “동정녀 마리아의 왕관”으로 슬쩍 바꾸었다. 이런 것이 어떻게 가능했을까? 그것은 마리아의 신성을 부정하고 안식일을 준수하면서 “오직 성경만”을 내세운 왈덴스 족속들을 박멸하기 위해 1229년에 툴루스(Toulouses) 공의회에서 성경을 금서 목록에 처하고 평신도의 성경 소유를 파문으로 다스렸기 때문이다. 그 당시 로마 가톨릭교가 설치한 종교 재판소에서 파문 선고를 받으면 사형 선고를 받은 것과 같은 것이었다. 이제 “동정녀 마리아 제관식”이라는 이 주제는 미술가들에 의해 성당 벽화로, 모자이크로, 심지어는 성당 파사드에까지 장식용 주제가 되기까지 했다. (101.4)

아리아드네의 제관식. 주신 디오니소스(바커스)가 아리아드네에게 결혼선물로 관을 선사하고 있는 모습

성 마리아의 제관식. Pinturicchio(1450~1528 AD.)작. 바티칸 미술관 소장

성모의 대관식, 비치오 디 무걸로 작.

그 많은 그리스—로마 신화들이 기독교계에 상당히 많이 전승되었는데, 그것들 중 하나가 성 모 대관식이다. 이런 그림들을 성당 내당의 벽화에서 뿐만 아니라 성당 서쪽 파시드에 모자이크 된 그림들에서도 많이 볼 수 있다.

그 많은 그리스—로마 신화들이 기독교계에 상당히 많이 전승되었는데, 그것들 중 하나가 성 모 대관식이다. 이런 그림들을 성당 내당의 벽화에서 뿐만 아니라 성당 서쪽 파시드에 모자이크 된 그림들에서도 많이 볼 수 있다.

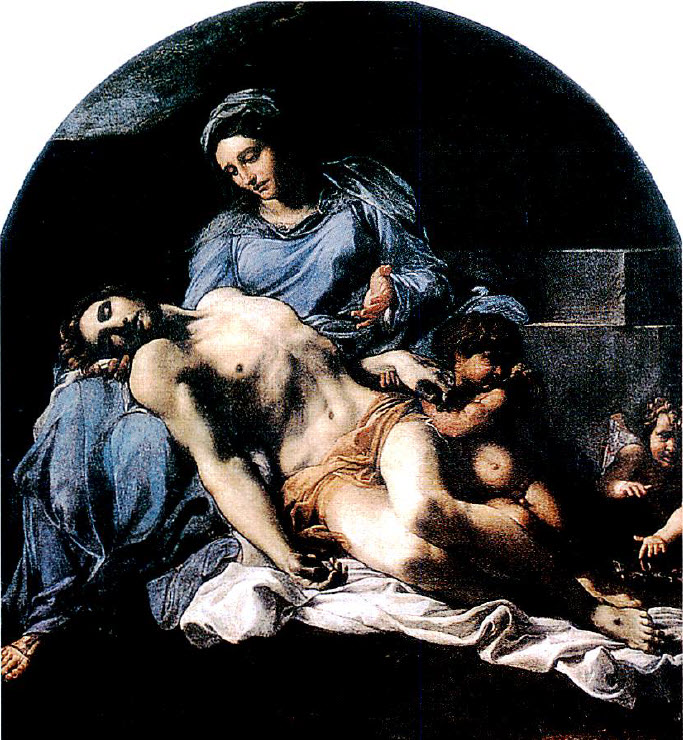

안니발레 카라치, 〈그리스도를 애도하는 성모〉 1599~1600년, 제단화, 캔버스에 유채, 156 × 149cm, 나폴리 카포디몬테 박물관

d. 피에타

“피에타”(Pieta)는 라틴어로서 그 뜻은 “비통”(悲痛)이다. 예수 그리스도의 시신을 품에 안은 성모 마리아가 비통해 하고 있는 그 모습을 미술가들이 회화나 모자이크, 그리고 조각으로 작품화하고 그 작품명을 피에타(Pieta)라 했다. (106.1)