이제 예술가들도 여기에 걸맞는 작품 창작에 몰입하게 되었다. 그들의 작품은 여전히 “그리스—로마의 신화”를 소재로 하면서도 이제는 다만 그것에 “기독교적인 옷”을 입히기만 하면 되었다. 즉, 알맹이는 이교적인 것이고 껍질은 그리스도교적인 것이다. (56.2)

여러 곳에서 교회당이 건축되기 시작했다. “제3의 새 종교”의 특색 있는 이미지를 백성들에게 부각시키기 위해서 그 교회당 건축 양식이 마련되었다. 그것은 예배의 대상이 “태양신”이라는 것을 나타내면서도 명칭은 “그리스도”라는 사실을 입증해야 하므로 “태양 원반”과 “십자가”를 그 교회당 정면에 뚜렷하게 보여야만 했다. 그리고 고대 이집트의 태양 신전들처럼 백성들이 태양을 향하여 경배하도록 신전 제단을 동쪽에 두었고, 성당 출입구가 있는 파사드는 서쪽에 두었다. 이것이 소위 가톨릭교의 대성당들이다. 그리고 교의 각종 신전들이 성당으로 바뀌게 되었다. (56.3)

b. 몬스트란스(Monstrance—聖體發現 顯示臺)

종교 통일을 통해서, 분열된 동서 로마 제국을 자신의 통치하에서 통일해보려는 대야심가 콘스탄티누스는 “일요일 휴업령”이라는 칙령으로 “일요일”을 매체로 하여 “불패의 태양—아폴로”(Apollo-Sol Invictis)와 “의의 태양—그리스도”(Christvs-Sol Invictis)를 결합시켜서 하나로 묶어 “제3의 새 종교”를 창설하는 데 일단 성공했다. (56.4)

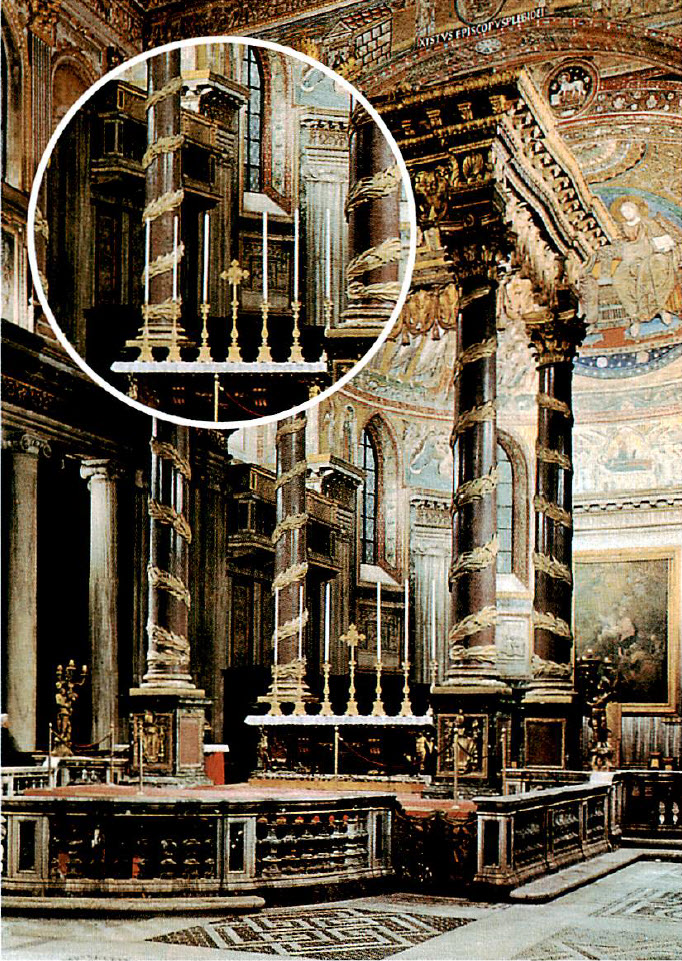

로마 라테란에 있는 산타 마리아 대성당 주제단(Santa Maria Maggiore). 좌우에 세 개씩 세워진 촛대 사이에 설치된 성체발현 현시대를 주목할 것임.

왼쪽 : 멜크 수도원 성당의 주 제단

오른쪽 : 십자가를 지고 고난을 당하는 모습을 한 태양

오른쪽 : 십자가를 지고 고난을 당하는 모습을 한 태양

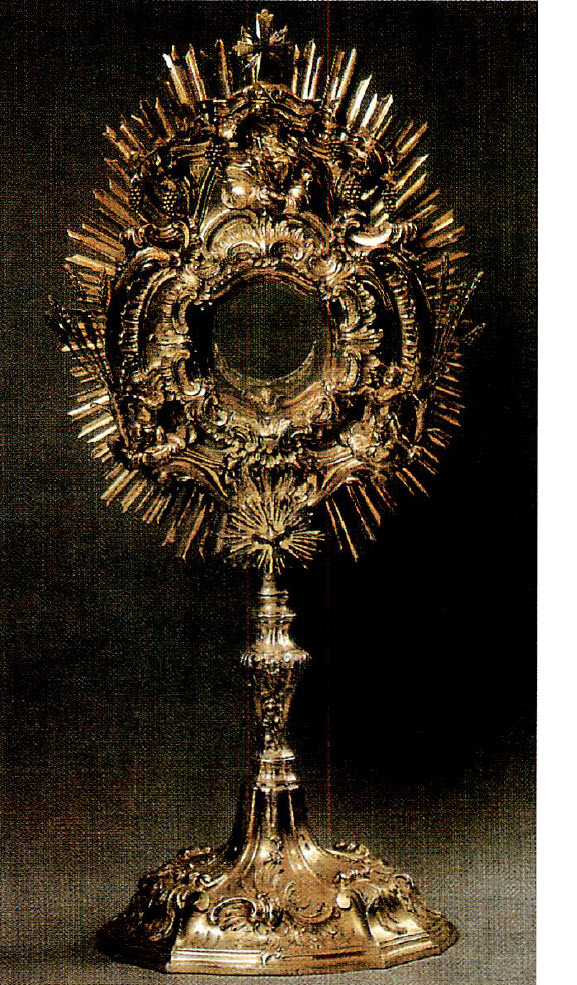

이 “제3의 새 종교”를 창설하기까지 두 종파의 유력한 대표자들이 협상을 통해 어전에서 심혈을 기울여 공을 세웠던 황실 점성관 율리우스 피르미쿠스 마테르누스와 교회사의 비조 유세비우스 등등의 후예들은 이제 그 새 종교의 주신의 본질을 명확히 규명하기 위해서 태양의 상징인 “태양 원반”에다가 그리스도교의 상징인 “†”를 결합 또는 덧붙여서 “제3의 새 종교”가 섬기는 신(神)의 상징물을 하나 만들어냈다. 그것이 바로 현재 로마 카톨릭교가 자랑하는 소위 “성체발현 현시대”라고 하는 몬스트란스(a processional monstrance)이다. 이 현시대에 새 종교가 섬긴다는 신의 성체가 나타나신다는 것이다. 이러한 현시대가 성당마다 그리고 시대에 따라 그 모양은 조금씩 달랐지만 그 기본 틀은 동일했다. 즉 기본은 태양 원반과 “†”를 결합 내지 겹쳐 있게 제작한 것이다. 그리고 미사 드리는 제단에 설치해 두는 것이 상례인데, 우리가 제4장 제5절에서 살펴보겠지만 어떤 성당은 그렇지 않은 것도 있다. 우리가 지금 사진으로 보고있는 현시대는 프랑스의 Editions Assouline 출판사에서 발행한 “가톨릭의 상징들”(Les Symboles Catholiques)이라는 책(123쪽)에서 따온 것이다. 초창기의 현시대는 대체적으로 “†”에다가 광채가 빛나는 태양 원반 “¤”을 합쳐서  이렇게 만들어 세워둔 것이 대부분이었다.

이렇게 만들어 세워둔 것이 대부분이었다. (58.1)

이렇게 만들어 세워둔 것이 대부분이었다.

이렇게 만들어 세워둔 것이 대부분이었다.

오늘날 일반 개신교인들은 “제3의 새 종교”의 주신의 상징물인 이러한 가시적인 현시대는 비록 전혀 없을지라도 “일요일 준수”를 통해서 정신적으로 그리스도를 태양신으로 섬기고 있는 셈이다. 그래서 바로 이러한 맹점을 잘 알고 있던 미국의 일요일 신성론 신학자 폴 K. 주이트(Paul K. Jewett)는 역설하기를 기독교의 “일요일 성수”의 기원을 태양 숭배의 관습에서부터 유래된 것이라고 논증하는 안식일교회의 “낙인은 가장 몰인정한 처사다.”8)라고 몰아붙였다. 왜 하필이면 치명적인 급소를 찌르는가? 라는 외침으로 들린다. (59.1)

멜크 수도원, 빈 , 오스트리아

헝가리 수도 부다페스트의 성당에 있는 몬스트란스, 서기 17~18세기

몬스트란스(Monstrance—성체 발현 현시대)

2. “제3의 새 종교”의 그 유물들 Ⅰ

a. 포르투나 비릴레 신전이 성 마리아 에기지아카 성당으로

“포르투나 비릴레 신전”(Temple of Fortuna Virile)은 매우 유별나고도 잘 보전된 로마의 고대 기념물 중 하나다. 이 신전은 로마 공화정 시대인 B.C. 100-80년 사이에 준공된 것으로 본래는 로마의 여신 마테르 마투타(Mater Matuta)에게 봉헌되었던 것이다. 이 신전의 특색은 그리스-이탈리아 양식이다. 이 신전이 A.D. 872년에 교회당으로 둔갑되어 “산타 마리아 에기지아카”(Santa Maria Egiziaca)에 봉헌되었다. (62.1)

b. 파우스티나 신전이 미란다의 성 로렌쪼 성당으로

로마의 유적지 공회장에는 여러 개의 유적들이 있는데, 그 중에 “불의 여신” 베스타 신전과 그 여신을 섬기고 봉사하는 6명의 처녀 여사제들이 살고 있었던 집이 있다. (62.2)

이들 처녀 여사제들은 최고 대사제장—“폰티펙스—막시무스”에 의해 20명으로 구성된 지원자들 중에서 아무렇게나 피택된 자들인데, 이들을 “베스탈”이라고 불렀으며 30년간 봉사해야 하고, 이 기간 동안에 순결을 반드시 지켜야 했다. 만약 그 순결의 서약을 파계했을 때는 한 조각의 빵과 초롱불 하나만 지닌 채 생매장되어야 했다. 그 이유는 이들 “베스탈”들의 피 흘리는 것이 금지되어 있었기 때문이다. 그러나 “베스탈”들이 그 임무를 훌륭히 준수하는 이들을 그 공적을 기리기 위해 석상을 세웠다. 그들의 임무란 처녀의 순정을 지키면서 로마인들의 가정과 건강 그리고 국가의 존속을 지속하는 상징이니 “거룩한 불”을 꺼지지 않게 보존하는 것인데 그 불의 여신이 바로 베스타였다. (62.3)

포르투나 비릴레 신전

그런데 A.D. 141년에 로마 원로원의 지령에 따라 황제 안토니누스 피우스의 처 파우스티나에게 경의를 표식하기 위해 그녀가 사망한 후 그녀를 신격화하여 그녀의 신전을 바로 이 베스탈의 집 근처에다가 세우고 파우스티나의 신전이라 했다. 나중에 황제도 신격화해서 이 신전에 모시고 “안토니누스와 파우스티나 신전”이라고 불렀다. 그후 11세기에 와서 이 신전을 미란다의 성 로렌쪼 성당으로 바꾸었다. (63.1)

미란다의 성 로렌쪼 성당