1. 느부갓네살은 참으로 벨사살의 “부친”이었는가?

이에 대해 몇 가지 간단한 설명을 제시할 수 있다. (89.2)

(1) 성경 시대에는 “부친”과 “아들”이라는 말이 족보상의 관계가 없는 경우에도 성격적 관계를 나타내고자 할 때 자주 사용되었다. 예컨대, 바울은 아브라함을 예수를 믿는 모든 사람들의 “아비”라고 불렀다(롬 4:16). 예수님은 악마의 영으로 채워진 사람들에게 “너희는 너희 아비 마귀에게서 났”다고 말씀하셨다(요 8:44). 말썽을 일으키는 사람들을 “벨리알의 아들들”이라고 불렀는데, “벨리알”은 사악성을 인격화한 것이다. 이 관용어는 흔하게 쓰였다. 일례로서 사무엘상 2장 12절에서는 “엘리(이 아들들의 친아비)의 아들들은 벨리알(이들의 품성의 아비)의 아들들이었다(한글 성경에는 ‘부랑자’로 번역되었다)”고 나와 있다. 벨사살과 느부갓네살 두 사람 모두 교만으로 특징된 사람들이었기 때문에, 벨사살을 느부갓네살의 “아들”로 부르는 것은 가능한 일이다. (89.3)

(2) 성경 기자들은 족보상으로 1대 이상 차이가 나는 사람들에게도 “부친”과 “아들”의 호칭을 자주 사용했다. 예수님은 다웟 왕의 28대손인데도 “다윗의 아들”이라고 불리웠다(마 9:27;1:17을 보라). (89.4)

일부 증거에 의하면, 장수했던 것으로 알려진 벨사살의 조모(祖母)가 한때 느부갓네살의 정당한 왕비의 한 사람으로서 느부갓네살을 섬긴 것으로 나타나고 있다. 그렇다면, 벨사살은 적어도 느부갓네살의 의붓손자가 되는 것이다. 이런 경우에, 벨사살은 쉽사리 느부갓네살의 아들로 알려질 수 있었을 것이다. (89.5)

(3) 고대 세계에서는 “아들”이라는 말이 “왕위의 계승자”를 의미할 수도 있었다. 앗시리아의 한 비문에는 이스라엘 왕 예후와 그보다 30 년 앞서 왕위를 누렸던 그의 전임자 오므리 왕이 전혀 직접적인 혈연 관계를 가지고 있지 않았음에도 불구하고 예후를 “오므리의 아들”로 기술하였다. 벨사살은 느부갓네살의 계승자였던 것이다. (89.6)

2. 벨사살은 참으로 바벨론의 왕이었는가?

비평가들은 벨사살의 이름이 성경 이외의 자료에 알려지지 않은 사실을 강조해 왔다. 그들은 벨사살 왕이 단지 가상적인 인물이며 따라서 다니엘 전체가 믿을 만한 것이 못 된다고 주장했었다. (89.7)

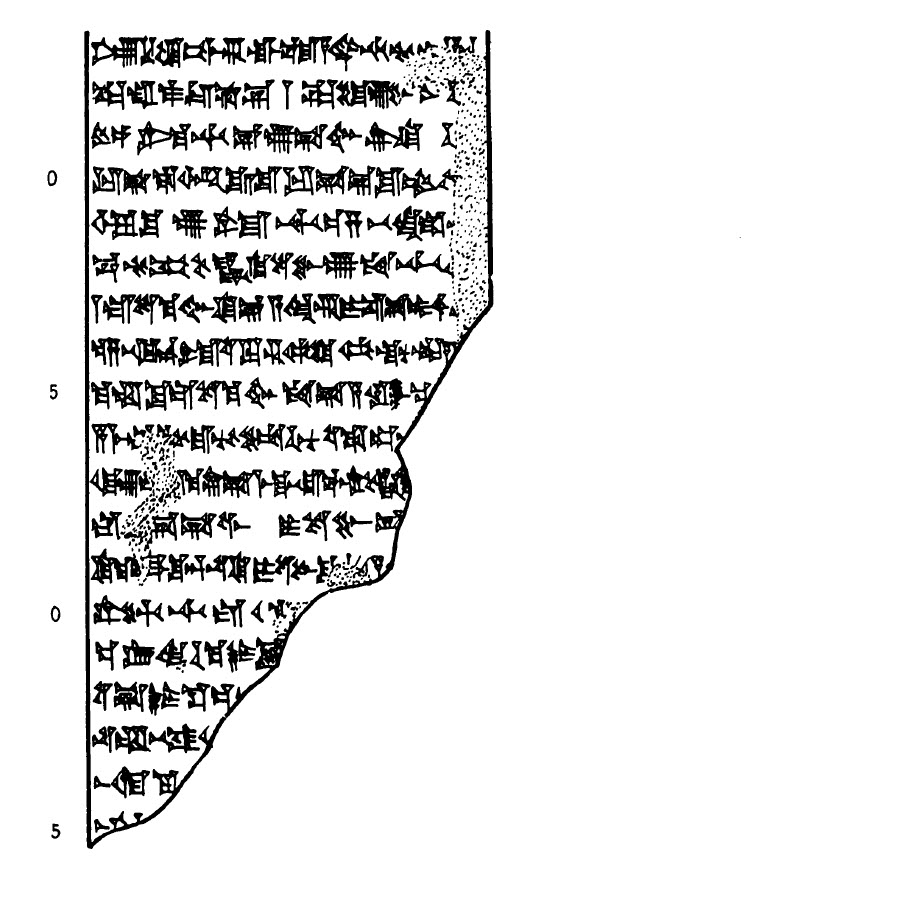

그런데, 1861년에 탈봇(W. H. F. Talbot) 설형 문자로 된 나보니더스의 기도문을 번역 출간했는데, 그 기도문은 나보니더스가 그의 신에게 그의 아들 벨사살의 축복을 기원하는 것이었다.4 (89.8)

마지못해 비평가들은 결국 벨사살의 역사적 존재를 시인했다. 그러나, 그들 중 일부는 다니엘를 신뢰할 수 있는 역사서로 받아들이기를 주저하던 나머지 성경 이외에는 벨사살을 “왕”으로 부른 곳이 없다고 고집을 부리고 있다. (89.9)

그러나, 탈봇(Talbot)의 시대 이래 수년에 걸쳐 발굴된 설형 문자 기록들은 벨사살의 이름과 나보니더스의 이름이 특별 관계로 기재되어 있고, 왕의 이름만이 기재되는 것이 통례인 공식적 문건에는 벨사살의 이름만이 기재되었다. (89.10)

이 기록들 가운데는 기도들과 맹세들, 그리고 천문에 관한 관측 보고와 왕실에서 낸 공물의 영수증 같은 것들이 포함되었다.5 (90.1)

가장 흥미 있는 것은, 1924년에 시드니 스미스((Sidney Smith)에 의해 번역 출판된 이른바 “나보니더스에 관한 운문체 기사”(Verse Account of Nabonidus:대영 박물관 서판 38, 299)이다.6 이 역사적인 공문서는 나보니더스가 테마(Tema)로 가기 위해 바벨론을 떠난 사실을 증언하고 있다. (90.2)

그는 그의 장자에게 병권(兵權)을 맡기고 나라의 모든 부대들에게 그의 지휘를 따르도록 명령하였다. 그는 모든 것을 포기했으며, 왕권을 그에게 위탁하고, 그리고 그 자신은 먼 여행을 떠났다.

“그에게 왕권을 위탁했다”고 하는 대목이야말로 열쇠를 쥔 글귀이다. 놀만 포르티어스(Norman W. Porteous) 같은 현대의 비평가도 이제는 벨사살이 적어도 “바벨론의 섭정(攝政)”7으로 일했다는 것을 인정한다. “섭정”은 물론 왕권의 대부분을 장악한다. 그리고, 성경에는 공동 섭정으로 함께 통치했던 왕들에 대한 기록이 많다.8 (91.1)

벨사살이 다니엘을 그 나라의 “세째 치리자”로 삼겠다고 했을 때 그는 분명히 제 1왕인 나보니더스와, 테마로 떠난 나보니더스로부터 “왕권”을 “위탁받은” 공동 섭정인 자신(벨사살) 다음의 명령권자를 의미했을 것이다. 벨사살의 국왕 신분을 훌륭하게 확증시켜 주는 자료가 또 있다. 헤로도투스(Herodotus)는 그의「페르시아전쟁」(The Persian Wars) 1.191에서, 그리고 크세노폰(Xenophon)은 그의「키로파이디아」(Cyropaedia) 7.5.15에서 (다니엘이 기록한 것과같이) 바벨론이 멸망하던 그 밤에 궁중 연회가 있었다고 기록했다. 크세노폰은 그 잔치에서 바벨론의 왕이 살해되었다고 덧붙이고 있다. 설형 문자로 기록된「나보니더스 연대기」(Nabonidus Chronicll)9는 나보니더스 왕이 당시에 바벨론에 있지 않았다는 사실을 명백히 밝혀 주고 있다. 그는 보르십파(Borsippa)에 은신해 있었고, 그가 그 후에 바벨론으로 돌아와 메대一페르시아 인들에게 항복하여 체포되었다. 바벨론이 멸망하던 밤에 바벨론에 왕이 있었다면, 그리고 그 왕이 나보니더스가 아닌 것이 사실이라면, 그 왕은 누구였을까? 그는 물론 벨사살이었다! (91.2)

윌리엄 쉐이 (William H. Shea) 박사는 최근의 분석10에서, 벨사살이 실질적으로 완전한 왕권을 행사한 기간은 그가 살해되기 직전까지의 며칠 혹은 몇 시간에 불과했을지 모른다고 제시하고 있다. 쉐이는 승패의 전망이 확실치 않은 전쟁에 출정하는 왕이 자신이 전사하는 경우에 발생될 왕위 계승의 쟁탈을 사전에 막기 위하여 세자를 왕으로 임명하고 출정하던 고대의 관습을 우리에게 상기시키고 있다. 헤로도투스에 의하면, 고레스 대왕도 출정에 앞서 캄비세스(Cambyses)를 왕위에 세웠다고 한다. 그러므로, 나보니더스가 고레스와의 전쟁을 치르기 위해 북쪽으로 떠나기 전에 벨사살에게 왕위를 물려주었다는 것은 있을 법한 일이다. 혹은 벨사살이 왕의 부재중에 자신을 왕으로 선언했을 지도 모른다. 고(古)바벨론 왕국의 한 왕인 하무라비가 병이 깊어지자, 그의 아들 삼수일루나(Samsuiluna)는 부왕의 사망으로 발생할지도 모를 사회의 혼란을 사전에 예비키 위하여 서둘러 자신을 왕으로 선포하였다.11 (91.3)

그러므로, 벨사살이 그의 부친이 싸움에 져서 패주한다는 소식을 듣고 수도의 질서를 유지하기 위해서는 자신이 섭정이 아니라 왕이 되어야 한다고 결정했을 법한 일이다. 이런점을 미루어 볼 때, 기원전 539년 10월 12일의 연회는 그의 즉위에 따른 축하연이었을 가능성도 있는 것이다. 그가 어떻게 왕위에 오르게 되었는지에 상관없이, 벨사살은 다니엘 5장에서 17 번이나 “왕”으로 불리워졌다. (91.4)