1. 제국의 분열

B.C. 323년 6월 13일 알렉산더 대왕이 급서하자 그의 거대한 대제국은 잡힐 길 없는 혼란 속에서 분열의 위기에 처해 버렸다. 대왕의 부장들과 그의 군대는, 대왕이 후계자에 대한 단 한마디의 유언도 없이 돌연히 서거해 버렸기 때문에 우선 정신 박약자이지만 대왕의 이복 동생이므로 아르히대우스(Arhidaeus)를 왕위 계승자로 선출하여 필리포스 3세(Philipos III)로 옹립하는 데 합의하고, 또 박트리아(Bactria) 출생의 왕비 로크사나가 대왕의 아이를 임신 중이므로, 왕자가 태어날 경우 공동 통치자로 할 것을 결정하였다. 그러나 그런 가운데서 제국의 각지에서는 세력권을 확장하려는 부장들간에 권력 쟁탈전이 벌어졌다. 이 때부터 40여 년간(322-280 B.C.)에 걸친 상쟁과 흥망의 역사가 펼쳐지기 시작한 것이다. 이런 와중에서 곤경에 빠진 자들은 왕가의 친족들이었으니 부장들의 세력 다툼의 희생 제물이 되고 만 것이다. 왕위를 계승한 아르히대우스는 본래부터 정신 박약자였으므로 제국을 통치할 능력이 처음부터 없었으며, 부장들은 이점을 악용하였던 것이다. 왕족을 앞세우고 제국의 중앙 집권을 꿈꾸었던, 카산드로스는 뜻을 이루지 못하자, 거추장스러운 왕족들을 없앨 결심을 하고 자객을 시켜 왕 필리포스 3세인 아르히대우스를 살해하고 다음으로 왕비 로크사나와 어린 유복자 알렉산더 4세, 그리고 대왕의 생모 올림피아스(Olympias)를 차례로 없애 버렸다(310 B.C.).1) 이렇게 되므로 그나마 제국의 중앙 집권의 상징이었던 황실이 사라져 버렸다. 이러는 동안 태수들 중 가장 뛰어난 실력자 안티고노스(382-301 B.C.)는 제국 판도의 중심지인 소아시아의 대부분을 차지했는데, 그는 혼란의 와중에서 분열 위기를 막자는 구실로 전 제국을 관할할 중앙 집권자로 승인을 요구하기에 이르렀다. 그러나 벌써부터 자신들의 지위와 권력의 유지 내지는 확장에 급급했던 여타 태수들은 이를 거부하고 각각 자신들도 관할 지역의 왕호를 주장하여 나섰다. 이리하여 양자 택일의 일전은 불가피한 것이었다. B.C. 306년에 안티고노스는 그의 아들 데메트리오(336-283 B.C.)와 연합하여, 전 제국의 왕 알렉산더의 후계자로 선언하였다. 이에 다급한 장수들은 이를 거부하고 대항 세력을 규합했으니 그들은 안티고노스 관할 영토의 서북쪽에 자리잡은 ① 카산드로스(재위 316-297 B.C.), ② 리시마코스(ca. 360-281 B.C.), 동북쪽에 자리잡은 ③ 셀류쿠스(재위 304-280 B.C.), 남쪽에 자리잡은 ④ 프톨레마이오스(ca. 367-283 B.C)였다. 이리하여 B.C. 301년 중앙집권 체제냐? 또는 제국의 4분 분열이냐? 를 판가름할 대전이 입수스에서 있었다. 이 전투에서 안티고노스는 살해되고 그의 아들 데메트리오스(336-283 B.C.)는 간신히 목숨만 부지하고 도망했다. 그래서 제국은 아래의 네 장수들에 의해 4분되고 말았다. (231.1)

프톨레마이오스는 이집트, 팔레스타인 그리고 시리아의 일부를, 카산드로스는 마게도니아, 그리스에서 명목상 주권 장악, 리시마쿠스는 트라시아, 소아시아의 대부분을, 셀류쿠스는 페르시아 제국의 대부분, 소아시아의 일부, 시리아 북부 메소포타미아와 동방 일부 지역을 차지했다.2) (232.1)

2. 버가모 왕국과 안디옥 왕국

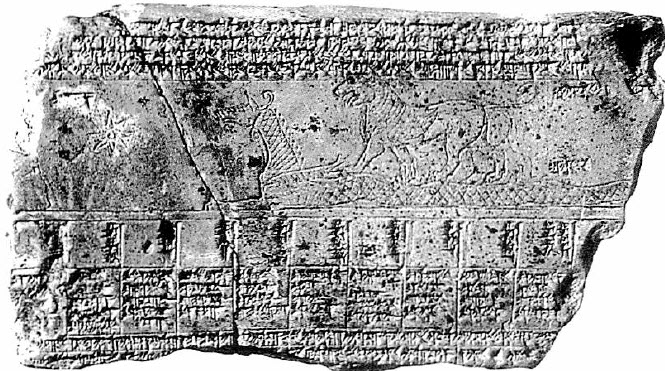

우룩에서 발견된 안티오쿠스 1세의 천문학 자료가 담긴 점토판. Vorderasiatisches 박물관 소장. 베를린

입수스 회전에서 목숨만 건졌던 데메트리오스는 해군과 해안 도시 몇을 관할하게 되어 나라가 없었으나, 후에 카산드로스의 후계자로 대신 들어서서 마게도니아에 안디옥 왕조를 창립했다. 그리고 소아시아의 대부분을 차지한 리시마쿠스(ca. 360-281 B.C.)는 버가모가 가장 안전한 요새라 생각하여 9,000 달란트(gold talents)의 국고 재화를 보관하였다. 그러나 이 버가모 총독이자 이 국고 재화 관리인인 필리태루스(Philetaerus, 283-263 B.C.)가 B.C. 282년에 리시마쿠스를 배신하여 이 금화를 가지고 버가모 왕국을 세웠고, 버가모는 이 왕국의 수도로 삼았다. 다음 해인 B.C. 281년에 리시마쿠스는 죽고, 그의 영토는 버가모 왕국과 데메트리오스와 셀류쿠스에게 흡수당해 버렸다. 그리하여 필리태루스는 이 버가모의 부요한 앗탈리드(Attalid)왕조의 초석자가 되었고, 비록 150여 년간이란 아주 짧은 왕국이었지만 소아시아에서 한 때 중요한 역할을 했다. B.C. 133년에 아할루스 3세가 죽어 그의 유언에 따라 로마에 넘어갈 때까지 앗탈루스(Attalus)가 B.C. 241년에 왕이 되므로 앗탈리드 왕조가 시작되었다.3) (232.3)

그래서 이 버가모의 왕 “앗탈루스 1세(241-197 B.C.)는 이 왕국의 첫 위대한 통치자였다. B.C. 240년에 있은 전쟁에서 앗탈루스는 그의 왕국의 국경을 넓힐 수 있었다. 그가 죽었을 때 버가모는 미시아(Mysia)의 전역, 리디아, 가리아, 밤빌리아 그리고 프리기아를 통치했었고, 소아시아의 거의 절반을 포함한 국경선을 이루었다.”4) (234.1)

이처럼 한때는 모두 전우였으나 지금은 지극히 믿을 수 없는 적수이므로 이 헬라의 군주들은 내일을 예견할 길 없어 결국 자신들의 신변 안전과 영토 확장 그리고 국가의 장래의 길흉을 예견하려고 보좌 주변에 항시 갈대아 점성술사들을 대동하게 했던 것이다. 통치자들의 이런 궁중 통례는 이후 역대 군주들에게 하나의 관례가 되어 바빌로니아의 군주들처럼 점성술사들을 국가의 중요 요원으로 기용하여 보좌케 했다. 그리고 이들의 점괘에 따라서 전쟁과 평화가 결정되었다. (234.2)

크레이머 교수는 다음과 같이 진술했다: (234.3)

“보다 빈약한 헬라의 군주들은 위대한 통치자들의 본을 따랐다. 셀류케스 왕가(The Seleucids), 라기도 왕가(The Lagids) 그리고 <버가모의> 앗탈리드 왕가(The Attalids)들은 궁중 점성술사로 <자신의 신변을> 위해 둘러쌌다.”5)

그리하여 헬라의 군주들은 각기 보다 유능한 이 갈대아 점성술사를 확보하기 위하여 정책적으로 영입을 시도했던 것이다. 퀴몽은 아래와 같이 진술했다: (234.5)

“안디옥의 <Seleucid 왕가> 왕들의 정책이 갈대아 사람의 환심을 사려고 노력하는 것이므로 갈대아인들은 그들의 정복자들을 잇따라 아시아에 온 학적인 지성인들(The Learnded men)과 밀접한 관계를 맺게 되었다. 그리고 그들은 심지어 온 그리스 땅 방방곡곡에 그들의 이식을 착수했다. 한 벨<마르둑> 신 제사장, 베로수스는 약 B.C. 280년경에 코스 섬에다 스스로 개원해서, 그의 의심 많은 청중들에게 그의 나라 문서 보관소들에서 채집하여 모은 설형문자 문서들과 고대 왕들의 역대기와 점성학적 논문들 등의 내용들을 나타내 보였다. 버가모의 왕 앗탈루스 1세에 의해 초빙되어 온 또 다른 갈대아인 수디네스(Soudines)는 그 곳에서 약 B.C. 238년경에 그의 고국 땅에서 유행하는 간(liver)을 살피는 것 같은 점술법으로 활약했다. 그 동시대(B.C. 3세기) 그리스 과학의 중앙 시설이 메소포타미아 심장부에 개설되었다. 그래서 벨<마르둑> 신의 고대 천문관측소에서 연수자들이 알렉산드리아나 아테네의 점성술사들의 연구 방법들과 발견들을 전수하였다. 셀류쿠스 왕조와 초기 아르사시드 왕조(Arsacids)의 비호 아래서 바벨론은 헬라화한 하나의 도시가 되었다.”6)

“셀류쿠스는 바벨론에서 그리 멀지 않은 그의 도시 셀류케이아(Seleuceia)를 건설하기 위해 기공할 때 바빌로니아의 점성술사(A.D. 2세기의 정보 자료에 의하면 ‘<>라고 불리었다)에게 자문했었다는 소문이 자자하게 나 있었다.”7)

알렉산드리아의 지리학자 스트라본은 그의 명저에서 이렇게 썼다: (235.2)

“바빌로니아에서 온 어떤 한 정착민을 사람들이 부르는 대로 갈대아 인들이라고 하는 한 지방 철학자들로써 분류되어 있는데, 그들은 대부분 천문학과 관련이 있는 이들이다. 그러나 이들 중 몇몇은 제3자로부터 인정받지 못하지만 점쟁이(genethlialogist, 별을 보고 운세를 점치는 사람)인 체 한다. 거기에 또한 갈대아인들의 한 부족이 있어서, 아라비아 사람들의 이웃으로 페르시아 해 연안을 접해 있는 그들이 사는 영지가 있다.... 그곳에 또한 갈대아의 천문학자들인 몇 부족들도 있다. 한 예로, ‘orcheni’라고 불리는 이들이 있고 또 다른 이들은 ‘borsippeni’라고도 한다. 그리고 또 다른 명칭들로 구별된 부족들이 있다. 그리고 셀류케이아 시의 셀류쿠스도 역시 갈대아인으로서 몇몇의 주목할 만한 사람들처럼 저명한 분들이다.”8)

이 무렵에 와서는 점성학이 더욱 발전되었다. 설형문자의 점성술 점괘에 B.C. 235년의 것으로 연대가 밝혀진 점토판에는 혹성의 위치가 각도로 명확하게 표시되어 나타났다. (235.4)

“셀류쿠스 왕조 77년 시완 월의 5일 늦게 아리스토크라테스(Aristokrates)가 탄생하였다. 그날 달은 사자궁에, 태양은 쌍녀궁의 12°30’에 있었다. 달은 그 면을 중앙에서 위로 향하고 있었다. 목성은 인마궁의 18°에있고, ... 목성의 위치로 보아 그의 인생은 밝고 좋다. 그는 부요한 가운데서 늙어갈 것이다. 금성은 금우궁의 4°에 있어서 그는 오래 살 것이다. 금성의 위치로부터 판단하여 그의 가는 곳마다 좋은 결과가 나타날 것이다. 수성이 쌍녀궁에 태양과 함께 있으므로 그는 많은 아들과 딸을 갖게 된다. 수성의 위치로부터 판단하면 이 용기 있는 아들은 제1위에 오를 것이다. 그는 다른 형제들보다 중요한 지위를 차지할 것이다.... 토성은 거해궁의 6°, 수성은 거해궁의 24° ... .”9)

이처럼 점성술이 연구되고 널리 활용되기 시작한 이래 점성학자들은 인체의 여러 부위와 그 기능 그리고 그 기능이 연약함으로 발생되는 질병들을 황도 12궁과 혹성들을 상응시켜서 창안해 낸 소위 “점성 의술”이 민간에 보급되었다. 그리고 농작물의 파종, 이식, 그리고 수확 등을 황도 12궁과 혹성의 위치 그리고 달의 위상과 관련지어서 씨뿌리고 수확하려는 농사의 효율성을 관찰해 보려는 “농경 점성술”도 널리 퍼졌다. (235.6)

그리하여 바벨론의 혹성신 명칭들은 세월이 지나고 세대들이 바뀌면서 차차 잊어져 갔으며, 그 대신 그리스 신들과 동일시되었던 그들의 신의 이름으로 바꾸어 부르게 되었다. 즉 바빌로니아의 수성 네보는 그리스인들의 헤르메스로, 태양 샤마쉬는 헬리오스로, 달 신은 아르테미스로, 그리고 금성 이쉬타르는 아프로디테로, 화성 네르갈은 아레스로, 목성 마르둑은 제우스로, 토성 닌-이브(아달)는 크로노스로 고쳐 부르게 된 것이 오늘에 이르게 되었으며, 정복자 로마인들은 알렉산드리아를 통해 그리스인들로부터 배워 자신들의 신들의 이름으로 재빨리 다시 고쳐 응용했으니 곧

수성신 네보인 헤르메스를 머큐리로

금성신 이쉬타르인 아프로디테를 비너스로

화성신 네르갈인 아레스를 마르스로

목성신 마르둑인 제우스를 주피터로

토성신 닌-이브인 크로노스를 사투른으로 개칭하였고, 다시 로마 사람들에 의해 게르만인들에게 전해졌고, 게르만인들도 자신들의 신의 이름들로 고쳐 부르게 되었다. 도표로 정리하면 다음과 같다.(235.7)

수성신 네보인 헤르메스를 머큐리로

금성신 이쉬타르인 아프로디테를 비너스로

화성신 네르갈인 아레스를 마르스로

목성신 마르둑인 제우스를 주피터로

토성신 닌-이브인 크로노스를 사투른으로 개칭하였고, 다시 로마 사람들에 의해 게르만인들에게 전해졌고, 게르만인들도 자신들의 신의 이름들로 고쳐 부르게 되었다. 도표로 정리하면 다음과 같다.

| 국명 |

칠 요 일 명 칭 |

||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Babylonia |

Shamash |

Sin |

Nergal |

Nebo |

Marduk |

Ishtar |

Nin-ib |

||

| Hellas (Greek) |

Helios (Apollo) |

Artemis |

Ares |

Hermes |

Zeus |

Aphrodite |

Cronus (Kronus) |

||

| Latin (Romans) |

Dies Solis |

Dies Lunae |

Dies Martis |

Dies Mercurii |

Dies Jovis |

Dies Veneris |

Dies Saturni |

||

| French |

Dimanche |

Lundi |

Mardi |

Mercredi |

Jeudi |

Vendredi |

Samedi |

||

| German |

Sonntag |

Montag |

Dienstag |

Mittwoch |

Donnerstag |

Freitag |

Samstag |

||

| Saxon |

Sun's day |

Moon's day |

Tiw's day |

Wodan's day |

Thor's day |

Frigg's day |

Seterne's day |

||

| English |

Sunday |

Monday |

Tuesday |

Wednesday |

Thursday |

Friday |

Saturday |

||

| Ispania |

Domingo (주일) |

Lunes |

Martes |

Miercoles |

Juexes |

Viernes |

Sabado (안식일) |

||

| ⋮ |

⋮ |

⋮ |

⋮ |

⋮ |

⋮ |

⋮ |

⋮ |

||

| 韓, 日 |

日 |

月 |

火 |

水 |

木 |

金 |

土 |

||