- 1

1. 바벨론 판테온 사제단의 내분과 나보니두스

알버트 T. E. 옴스테드(A.D. 1880-1945) 교수는 그의 저술에서 다음과 같이 기록하였다: (205.1)

“이 위대한 바빌로니아의 정복자 느부갓네살은, 그의 성공적인 오랜 치세 후, B.C. 562년 10월 7일에 서거했다. 그의 아들 아멜-마르둑(Amel-Marduk)이 통치한 지 2년이 채 못된 B.C. 560년 9월 13일에, 느부갓네살의 사위인 네르갈-샤루레(Nergal-Sharure)에 의해 축출되었으며, 그리고 이 찬탈자의 그 어린 아들 라바쉬-마르둑은, 한 점토판에 연대를 기록하여 남긴 연대기에 의하면 B.C. 556년 5월 22일까지 치리한 왕으로서 역대 왕위 계승 순번으로 마지막 왕이었다.”1)

이때 제국의 장래가 암담하고 불길한 전조가 감돌기 시작했다. 그것은 제국의 수도 바벨론의 최고위 사제단 내에서 정치적, 종교적 권력의 암투가 일기 시작한 때문이다. 원래 바벨론 도성의 수호신은 마르둑이며, 그리고 마르둑을 주신으로 한 바베론 판테온에서는 자연히 마르둑신 대사제장이 7층 신전탑 사당 사제단의 최고 사제인 것이다. 따라서 이 직제는 제국과 왕의 보호 하에서 그 기능이 존속 보위되어 왔었다. 그러나 이제 그 정치적 권력의 판도가 달라지기 시작하였다. 오래 동안 마르둑 신 사제장들의 세력에 밀리고 억압받아 왔던 월신 신과 화성신 네르갈 사제장들이 때를 기다리던 중, 이제 나이 어린 라바쉬-마르둑(556 B.C.)이 등극하게 되자 무서운 반역의 모의가 꾸며지기 시작했으며, 드디어 이 음모가 표면화되기 시작했다.2) (205.3)

월신 신(Sin)의 사제장들이 사제단 내에서 실권을 장악하려면, 먼저 이를 뒷받침해 줄 수 있는 정치적 권력의 배경이 완벽해야 했다. 환언하면 바빌로니아 제국의 최고 통치자인 왕이 월신 신의 신봉자이어야 한다는 것이다. 그런데 전왕(前王) 느부갓네살의 사위로서 한때 신임과 총애를 한몸에 받은 바 있었던 젊은 실력자 나보니두스가 바로 열렬한 월신 신의 숭배자였을 뿐 아니라 바로 월신 신 숭배의 두 중요 고장중 하나인 하란3) 태생이요 그 하란의 주신 신의 여제사장 슈무아담카(Shumuadamqa)의 아들이었다는 사실은 이들 사제장들로 하여금 쿠데타를 모의하여 정권을 획득하도록 강하게 유혹되었던 것이다. 그리하여 나이 어린 왕 라바쉬 마르둑은 즉위한지 불과 9개월만에 이들 바빌로니아 판테온 사제단 내의 권력 암투의 희생물이 되고 말았다(556 B.C.).4) 이렇게 해서 제국의 주인이 바뀌게 되었다. 나보니두스에 관하여 다음과 같은 문헌이 있다: (206.1)

“설형문자 비문들에 의하면 나보니두스는 하란의 영주 나부-발라츠-이크비(Nabu-balatsu-iqbi)와 하란의 월신 신 신전의 여제사장 슈무아담카의 사이에서 태어난 아들이었다. B.C. 610년에 메대인과 바빌로니아인들이 하란을 정복한 다음 그곳에서 나보니두스의 모친을 포로로 잡아가게 되었고, 아마 느부갓네살의 후궁에 특별히 드나들 수 있는 대우를 받게 되었다. 그래서 어린 나보니두스는 대왕의 감독 아래 궁중에서 자랐던 것이다. 그는 아마 B.C. 585년에 리디아인과 페르시아인 사이에 평화의 조정자로서의 역할을 했던, 바로 헤로도투스가 말하는 라비네투스(Labynetus)같다. 이 사실은 다음과 같은 관찰에서 볼 때 확실한 것 같다. 헤로도투스는 B.C. 548년에 사르디스(Sardis)가 함락될 때 다스리던 바벨론 왕은 라비네투스였다고 했다. 우리는 나보니두스가 B.C. 546년에 바벨론 왕이었던 것과 벨사살의 아버지였던 것을 안다. B.C. 585년에 나보니두스가 느부갓네살의 외교담당 대표자로 택함을 받은 일은 높은 명예였으며, 그 청년은 틀림없이 당시 왕의 총애를 받았던 사람이었을 것이다. 더거티(Dougherty)가 생각한 대로 헤로도투스가 현명한 부인이라고 쓴 그의 아내 니트로크리스(Nitrocris)는 이집트의 공주에게서 낳은 느부갓네살의 딸일 수도 있다.”5)

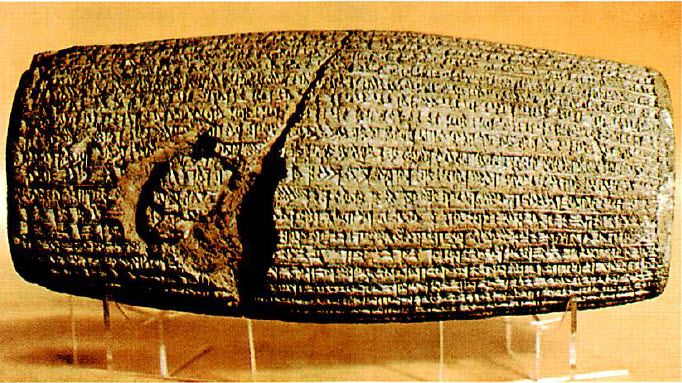

바벨론왕(나보니두스)이 부조된 돌 기둥의 석비. 신, 샤마쉬 그리고 이쉬타르 등을 대표하는 월신, 태양신 그리고 여신 금성 등에게 왕이 경의를 표하는 모습이다.

2. 고레스 실린더와 나보니두스의 연대기

이제 마르둑 신 사제장들과 일부 왕족들은 자기들을 보호해 줄 왕이 살해되고, 신(Sin)과 네르갈을 숭배하는 새 왕자가 등극하게 되자 더 이상 국내에서 권력 쟁탈전에 버틸 수가 없게 되어 망명의 길을 서둘렀다. 마르둑 숭배자들은 오랫동안 향유해 왔던 지상권을 이제 회복하기 위해 국외 세력과 손을 잡지 않을 수 없었다. 바벨론 판테온 사제단의 권력 쟁탈전에서 밀려 추방당한 마르둑 사제장들은 신흥 세력의 총아였던 고레스(Cyrus, 559-530 B.C.)의 힘에 호소하게 되었다. 페르시아의 고레스가 난공불락(難攻不落)의 도성이었던 이 바벨론을 그렇게 쉽게 함락할 수 있었던 것은 그 도성 안에 고레스의 군대 진입을 용이하게 하기 위해 이미 밀의해 왔던 마르둑신 사제장들의 첩자들이 잠복해 있었기 때문이었다. 그러므로 마르둑 사제장들이 고레스를 해방자로 칭송하면서 다른 신을 따르는 이교주의 왕을 꾸짖는 시를 작사한 사실은 놀라운 일이 아니다.6) (207.2)

고레스 실린더, 터키인 고고학자 라삼 (Hormuzd Rassam)이 AD. 1879~1882년에 바 빌론을 발굴하면서 발견한 것임. 대영 박물관 소장, 런던

B.C. 538년 고레스의 군대는 거의 무혈로 바벨론 도성을 함락하여 입성하게 된 사실을 길이 기념하기 위해 그 비명에 당시의 상황을 남겼다. 그림[140]의 원통 비석에 남긴 비명을 보면 어떻게 마르둑 사제장들이 활약했는가를 여실히 알게 될 것이다: (210.1)

“9. ∙∙∙ ∙∙∙

10. ∙∙∙ ∙∙∙

11. 마르둑은 온 세상을 두루 하감하시고 살피셨다.

12. 그는 드디어 얻고자 한, 그의 마음속 깊이 열망하던 의로운 왕자를 찾았다. 안샨(Anshan) 나라 왕 고레스였으니 그의 이름은 마르둑이 명명한 것이다. 그는 만물의 대 주재임을 선포했다.

13. 쿠타(Kutha) 땅과 움마-만다(Umman-Manda) 전 지역을 그의 발아래 복속시키고 흙발민을 나에게 맡겨

14. 진실과 공의로 다스리게 됨을 만족해 하였다. 위대한 주이시며, 자기 백성을 돌보시는 보호자이신 마르둑은 그의 자행과 정성어린 마음을 보시고 기뻐했다.

15. 그는 군대로 하여금 자기의 도성 바벨론을 향하여 진군령을 내리고 고레스로 하여금 바벨론에 이르게 인도했다. 마르둑은 고레스의 군대를 친구와 동료처럼 자기의 곁에서 함께 행군했다.

16. 그의 널리 퍼진 군대들은 강물같이 많아 부지기수여서 셀 수 없이 허다한데 그의 곁에서 전진했다.

17. 교전이나 전투 없이 마르둑은 고레스로 하여금 그의 도성 바벨론의 중앙으로 입성케 하였다. 바벨론 왕 나보니두스는 마르둑을 공경하지 않았으므로 고레스의 손에 맡기었다.

18. 이 때 바벨론의 모든 백성들과 수메르와 악갓 땅의 모든 인민들과 그리고 왕자들과 모든 관원들이 그에게 나아와 납작 엎드려 그의 발에 대고 입맞추었다.”7)

10. ∙∙∙ ∙∙∙

11. 마르둑은 온 세상을 두루 하감하시고 살피셨다.

12. 그는 드디어 얻고자 한, 그의 마음속 깊이 열망하던 의로운 왕자를 찾았다. 안샨(Anshan) 나라 왕 고레스였으니 그의 이름은 마르둑이 명명한 것이다. 그는 만물의 대 주재임을 선포했다.

13. 쿠타(Kutha) 땅과 움마-만다(Umman-Manda) 전 지역을 그의 발아래 복속시키고 흙발민을 나에게 맡겨

14. 진실과 공의로 다스리게 됨을 만족해 하였다. 위대한 주이시며, 자기 백성을 돌보시는 보호자이신 마르둑은 그의 자행과 정성어린 마음을 보시고 기뻐했다.

15. 그는 군대로 하여금 자기의 도성 바벨론을 향하여 진군령을 내리고 고레스로 하여금 바벨론에 이르게 인도했다. 마르둑은 고레스의 군대를 친구와 동료처럼 자기의 곁에서 함께 행군했다.

16. 그의 널리 퍼진 군대들은 강물같이 많아 부지기수여서 셀 수 없이 허다한데 그의 곁에서 전진했다.

17. 교전이나 전투 없이 마르둑은 고레스로 하여금 그의 도성 바벨론의 중앙으로 입성케 하였다. 바벨론 왕 나보니두스는 마르둑을 공경하지 않았으므로 고레스의 손에 맡기었다.

18. 이 때 바벨론의 모든 백성들과 수메르와 악갓 땅의 모든 인민들과 그리고 왕자들과 모든 관원들이 그에게 나아와 납작 엎드려 그의 발에 대고 입맞추었다.”7)

바벨로니아의 나보니두스 연대기에는 아래와 같이 기록되어 있다: (211.1)

“<제17년에> 나부 ... 을 ... 보르십파에서 왔다.

5....

6.... 왕은 Eturkalamma에 입성했다.

7....

8.... 벨 신은 전진했다. 그들은 신년제의 축제를 지켰다. 그 달에 ...

9.... Maradda와 <신들>, Zababa(llba)와 Kish의 신들 Ninlil과

10. Harsagkalamma<의 신들>이 바벨론에 입성했다. 보르십파, 쿠타 ... 그리고 십파르의 신들은 입성하지 않았다.

12b....

13. 티쉬리 월[7월]에 고레스 군대가 악갓 군대를 공격하기 위해 티그리스 강변에 있는 오피스(Opis)에서 싸웠을 때에 악갓 백성들을 굴복시켰고 그는 백성들을 학살했다.

14b. 제14일에 십파르 성은 싸우지도 못하고 정복되었으며 나보니두스는 도피했다.

15. 제16일째에 Guthiun의 총독 Ugbaru (Gobryas)와 고레스의 군대는 전투없이 바벨론 도성에 입성했다. 나보니두스는 돌아오자 바벨론에서 잡혀 포로가 되어버렸다. Shield달 월말에 Guthiun의 군대는 에사길라 문을 점령하였다. 어느 누구의 저항도 없이 에사길라 신전과 그 외 여러 성전들이 점령되었으며 아무런 방비가 없었고 천시당했다.

16. 마르케스반 월 그 셋째 날에 고레스는 바벨론에 입성했다.

20. Harine은 고레스 앞에 이송되었다. 평화가 그 도성에서 정립되었다. 고레스는 바벨론에 거하는 모든 거민들에게 평화를 반포했다. 고레스의 총독 Gobryas (Gabaru)가 바벨론의 태수로 임명되었다. 기슬르 월에서 아달 월(12월, 양력으로는 2월-3월 사이)까지 나보니두스가 바벨론에 갖다놓은 모든 신상들이 ... 그 신상들은 그들의 도시들에 돌아갔다.

22. 마르케스반 월 그 달 제11일째 날 밤에 Ugbaru (Gobryas)는 죽었다. 그 달에 ...의 왕은 죽었다. 아달 월 28일에서 니산 월 제3일까지 악갓 땅에서는 울음바다가 되었다. 모든 백성이 그들의 머리를 조아렸다.”8)

5....

6.... 왕은 Eturkalamma에 입성했다.

7....

8.... 벨 신은 전진했다. 그들은 신년제의 축제를 지켰다. 그 달에 ...

9.... Maradda와 <신들>, Zababa(llba)와 Kish의 신들 Ninlil과

10. Harsagkalamma<의 신들>이 바벨론에 입성했다. 보르십파, 쿠타 ... 그리고 십파르의 신들은 입성하지 않았다.

12b....

13. 티쉬리 월[7월]에 고레스 군대가 악갓 군대를 공격하기 위해 티그리스 강변에 있는 오피스(Opis)에서 싸웠을 때에 악갓 백성들을 굴복시켰고 그는 백성들을 학살했다.

14b. 제14일에 십파르 성은 싸우지도 못하고 정복되었으며 나보니두스는 도피했다.

15. 제16일째에 Guthiun의 총독 Ugbaru (Gobryas)와 고레스의 군대는 전투없이 바벨론 도성에 입성했다. 나보니두스는 돌아오자 바벨론에서 잡혀 포로가 되어버렸다. Shield달 월말에 Guthiun의 군대는 에사길라 문을 점령하였다. 어느 누구의 저항도 없이 에사길라 신전과 그 외 여러 성전들이 점령되었으며 아무런 방비가 없었고 천시당했다.

16. 마르케스반 월 그 셋째 날에 고레스는 바벨론에 입성했다.

20. Harine은 고레스 앞에 이송되었다. 평화가 그 도성에서 정립되었다. 고레스는 바벨론에 거하는 모든 거민들에게 평화를 반포했다. 고레스의 총독 Gobryas (Gabaru)가 바벨론의 태수로 임명되었다. 기슬르 월에서 아달 월(12월, 양력으로는 2월-3월 사이)까지 나보니두스가 바벨론에 갖다놓은 모든 신상들이 ... 그 신상들은 그들의 도시들에 돌아갔다.

22. 마르케스반 월 그 달 제11일째 날 밤에 Ugbaru (Gobryas)는 죽었다. 그 달에 ...의 왕은 죽었다. 아달 월 28일에서 니산 월 제3일까지 악갓 땅에서는 울음바다가 되었다. 모든 백성이 그들의 머리를 조아렸다.”8)

참고

1) A. T. Omstead, History of the Persian Empire (Achaemenid period), 35. Copyright 1948 by the University of Chicago used by permission of the University of Chicago Press in SDABC, 9:71, #131.

2) “바벨론의 장래를 위해 불길한 전조가 되었던 것은 수도 안에 살고 있던 마르둑의 제사장들 사이에 불화가 생긴 것인데 그것은 특히 갈대아 왕들과 또한 우르와 하란에 예배의 중심지를 갖고 있던 신(Sin) 숭배하는 아람 성직자들에게 유리하였다. 네르갈-샤루레가 잠시 통치하다가 죽고 그의 아들 라바쉬 마르둑(Labashi-Marduk)이 대신 들어 섰을때 월신 신을 섬기던 제사장들이 라바쉬 마르둑을 살해하고 나보니두스(556-539 B.C.)를 왕위에 올려 놓음으로써 그들의 이익을 촉진시킬 수있는 기회를 잡았다.” 문희석, 구약성서 배경사 (서울: 대한기독교서회, 1975), 1:81.

3) “... 우르와 하란은 메소포타미아에서 신(Sin)숭배의 두 중요 본고장이었다.” S. H. Hooke, Babylonia and Assyrian Religion (London, 1953) 28.

월신 신은 본래 메소포타미아 남부 우르 도시국가의 주신이며, 그 도성의 수호신이었다. 아브라함이 가족들을 대동하여 하란으로 이주해 왔는데 하란은 메소포타미아의 상부였다. 그런데 아브라함의 부친 데라는 우상 숭배자로, 우르의 주신인 신을 이곳으로 이식시키므로 네르갈과 함께 신은 하란의 주신이 되었던 것이다. E. G. White은 다음과 같이 말했다. “아브라함이 갈대아 우르(창11:31)에 살던 때에 처음으로 하나님의 부르심이 임하였고, 그것에 순종하여 그는 하란으로 옮겨갔다. 이곳까지 그의 아버지의 가족은 그와 동행하였는데 저들은 우상을 숭배하는 동시에 참 하나님을 예배하는데 연합하였기 때문이었다.... 그의 형제 나홀은 그의 가족과 함께 저들의 가정과 우상들은 떠나지 않았다.” E. G. White, 부조와 선지자 (서울: 시조사, 1974) 150(영문 127). cf. 창11:26-32; 수24:2; 행7:2-4.

4) “나보니두스는 그의 모친이 신(Sin)의 대제사장으로 활동하던 하란의 본토민이었다. 그래서 나보니두스는 무엇보다 더 월신의 추종자였으며 바벨론의 다른 신들에 대해서는 별로 관심을 갖지 않았다. 그는 한 비문에서 자기를 낳을 때 부터 그 나라 왕으로 임명한 것이 신과 네르갈이었다고 분명히 말하였다.” 문희석, Ibid, 1:81.

5) SDABC, 4:807. cf. 이창규 역, 다니엘 주석 (서울: 삼육대학, 1973), 142, 143.

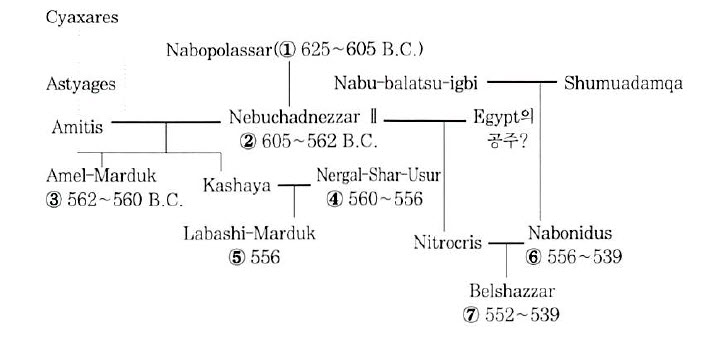

Neo-Babylonia 왕가

6) 문희석, 81.

7) Raymond Philip Dougherty, Nabonidus and Belshazzar (Yale Oriental Series. researches, New Haran, conn.: Yale University Press, 1929), 15:176. in SDABC, 9:303.

8) Raymond Philip Dougherty, Babylonian Record of Nabonidus Chronicle, 168-173. in SDABC:., 9:303-305.

(211.3)

2) “바벨론의 장래를 위해 불길한 전조가 되었던 것은 수도 안에 살고 있던 마르둑의 제사장들 사이에 불화가 생긴 것인데 그것은 특히 갈대아 왕들과 또한 우르와 하란에 예배의 중심지를 갖고 있던 신(Sin) 숭배하는 아람 성직자들에게 유리하였다. 네르갈-샤루레가 잠시 통치하다가 죽고 그의 아들 라바쉬 마르둑(Labashi-Marduk)이 대신 들어 섰을때 월신 신을 섬기던 제사장들이 라바쉬 마르둑을 살해하고 나보니두스(556-539 B.C.)를 왕위에 올려 놓음으로써 그들의 이익을 촉진시킬 수있는 기회를 잡았다.” 문희석, 구약성서 배경사 (서울: 대한기독교서회, 1975), 1:81.

3) “... 우르와 하란은 메소포타미아에서 신(Sin)숭배의 두 중요 본고장이었다.” S. H. Hooke, Babylonia and Assyrian Religion (London, 1953) 28.

월신 신은 본래 메소포타미아 남부 우르 도시국가의 주신이며, 그 도성의 수호신이었다. 아브라함이 가족들을 대동하여 하란으로 이주해 왔는데 하란은 메소포타미아의 상부였다. 그런데 아브라함의 부친 데라는 우상 숭배자로, 우르의 주신인 신을 이곳으로 이식시키므로 네르갈과 함께 신은 하란의 주신이 되었던 것이다. E. G. White은 다음과 같이 말했다. “아브라함이 갈대아 우르(창11:31)에 살던 때에 처음으로 하나님의 부르심이 임하였고, 그것에 순종하여 그는 하란으로 옮겨갔다. 이곳까지 그의 아버지의 가족은 그와 동행하였는데 저들은 우상을 숭배하는 동시에 참 하나님을 예배하는데 연합하였기 때문이었다.... 그의 형제 나홀은 그의 가족과 함께 저들의 가정과 우상들은 떠나지 않았다.” E. G. White, 부조와 선지자 (서울: 시조사, 1974) 150(영문 127). cf. 창11:26-32; 수24:2; 행7:2-4.

4) “나보니두스는 그의 모친이 신(Sin)의 대제사장으로 활동하던 하란의 본토민이었다. 그래서 나보니두스는 무엇보다 더 월신의 추종자였으며 바벨론의 다른 신들에 대해서는 별로 관심을 갖지 않았다. 그는 한 비문에서 자기를 낳을 때 부터 그 나라 왕으로 임명한 것이 신과 네르갈이었다고 분명히 말하였다.” 문희석, Ibid, 1:81.

5) SDABC, 4:807. cf. 이창규 역, 다니엘 주석 (서울: 삼육대학, 1973), 142, 143.

Neo-Babylonia 왕가

6) 문희석, 81.

7) Raymond Philip Dougherty, Nabonidus and Belshazzar (Yale Oriental Series. researches, New Haran, conn.: Yale University Press, 1929), 15:176. in SDABC, 9:303.

8) Raymond Philip Dougherty, Babylonian Record of Nabonidus Chronicle, 168-173. in SDABC:., 9:303-305.

- 1