- 1

I. 설명

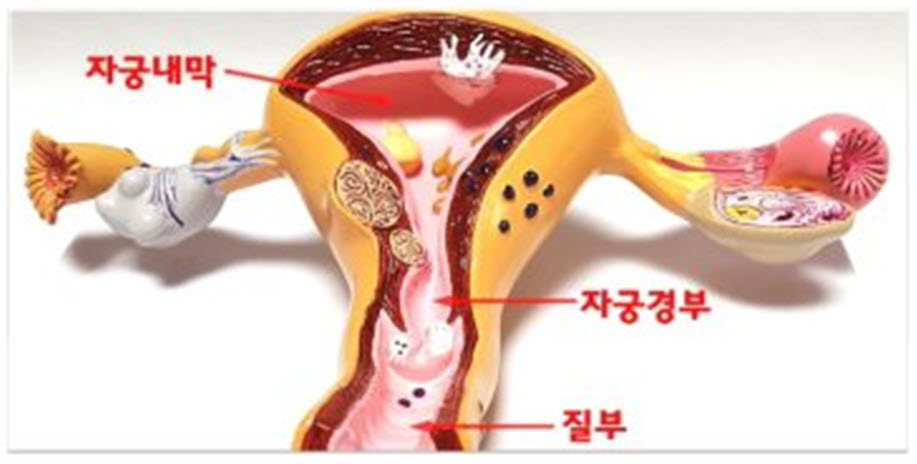

분만이나 유산인 경우 기타 자궁 내 조작 등을 행한 뒤에 일어나는데, 그 원인균은 질 염이나 자궁경부염의 경우와 마찬가지로 연쇄상 구균, 포도상 구균, 임균, 대장균 등이다. 또 노인에도 일어나기 쉬운데 이 경우는 자궁체부의 속발성 변화와의 감별이 중요하다. 경증에서는 황체 내지 농성대하가 증가하고 하복부 중압감, 둔통, 미열이 있으나 자연 치유되는 것이 많다. 진행되는 경우에는 농성내지 혈성대하, 발열(38~40°C), 지속성 하복통을 보이고 자궁은 약간 커지고 압통이 있다. 자궁구의 협착이나 폐쇄가 일어나면 자궁유농종(pyometra)이 된다. (408.2)

II. 예방 및 치료

1. 과거에는 의사들이 자궁 내막염 치료에 먹는 피임약을 사용했는데 약을 투입할 때 오히려 자궁내부를 자극하여 상처를 더 악화시킨다는 것을 알게 되었다. (409.1)

2. 지금은 태아 확인 모니터가 자궁 내막염을 확산시키지 않나 생각한다. 위스콘신 대학 연구에 의하면 태아 모니터를 사용하는 여성의 24%가 자궁 내막염이 발생하였고 그렇지 않은 여성은 8%가 발생하였다. (409.2)

3. 생리 중에 부부관계를 하지 않으면 발병 위험을 줄일 수 있다. 오가즘이 있은 후에 부정적인 내부자궁 압박이 발생하여 흡입 기전에 영향을 주게 된다. (409.3)

4. 생리가 끝나면 자궁 내막염이 줄어들기 때문에 많은 여성들이 아무런 치료를 하지 않고 그냥 증상이 사리지기를 기다린다. (409.4)

5. 식물성 스테로이드가 많은 식품이 도움이 된다. 사과, 버찌, 올리브, 자두, 밀눈, 기장 이 외의 모든 통곡류, 당근, 땅콩, 모든 종류의 말린 콩이나 완두, 감자, 피망, 가지, 토마토, 파슬리, 세이지(sage), 클로버, 알파파잎 차, 감초뿌리 차, 붉은 나무딸기잎 차, 식품 이스트, 마늘, 아니스 씨(anise seed) 코코넛, 모든 종류의 견과류 등등이다. (409.5)

6. 온(3분)랭(30초) 좌욕을 20-30분 동안 반복하는 치료와 30분 정도의 고온 각탕이 아주 좋다. 수 치료를 끝마칠 때 찬물 타월로 닦아준다. 하복부에 고온습포를 적용하는 것도 매우 좋다. 원적외선 온열매트 70℃에서 1시간 내외로 전신찜질을 1주일에 2-3회 적용하면 좋은 결과를 기대할 수 있다. (409.6)

7. 알파파 차나 붉은 나무딸기 잎(red raspberry leaf) 차를 사용한다. (409.7)

8. 어떤 여성은 스트레칭을 하여 증상에서 벗어나기도 한다. 팔과 다리의 관절을 푸는 준비운동을 간단하게 하고 한 동작을 10초씩 유지하면서 머리에서 발까지 스트레칭을 실시한다. 한번에 30분 정도가 적당하다. 스트레칭은 근육과 관절의 혈액순환을 촉진시키면서 질병의 예방과 치료에 큰 도움이 된다. (409.8)

9. 속옷을 자주 갈아입고 목욕을 할 때는 질을 깨끗하게 씻고 청결을 유지한다. (409.9)

10. 무궁화 꽃봉오리를 달여 마시기도 한다. (409.10)

11. 차조기는 방부제 효과가 있는데 잎이나 씨를 물에 달여 하루에 3회 마신다. 차조기는 분비물로 생긴 염증을 가라앉히는데 효과가 있다. (409.11)

12. 일반적인 강장작용을 강화하기 위하여 스피룰리나(2개/day)와 청국장 가루(1-2T와 물 1/2컵/매 끼니)를 먹는다. (409.12)

13. 정상적인 건강유지를 위하여 모든 면에서 뉴스타트(NEWSTART) 생활을 균형 있게 꾸준하게 적용하도록 한다(뉴스타트(NEWSTART) 천연치료 기본적용 참조). (410.1)

- 1