바벨탐 건축 자제로 쓰여졌던 역청으로 반죽하여 구어낸 벽돌들이 그후 B.C. 6세기에 느부갓네살의 바벨론 도성 건축 자제로 사용되었는데, 그 일부가 지금까지 접착된 상태로 남아 있다. 이라크

느부갓네살은 또 이렇게 기록을 남겼다: (192.2)

“나는 몰탈(Mortar)과 벽돌로 움직일 수 없는 태산처럼 거대한 성을 건설했다.... 나는 그 기초를 깊은 구덩이의 한복판에다가 깊숙이 놓았다.... 나는 그 꼭대기를 산과 같이 높이 쌓아 올렸다. 이 성벽을 강화시키려고 세 겹으로 둘러쌓았다.... .”15)

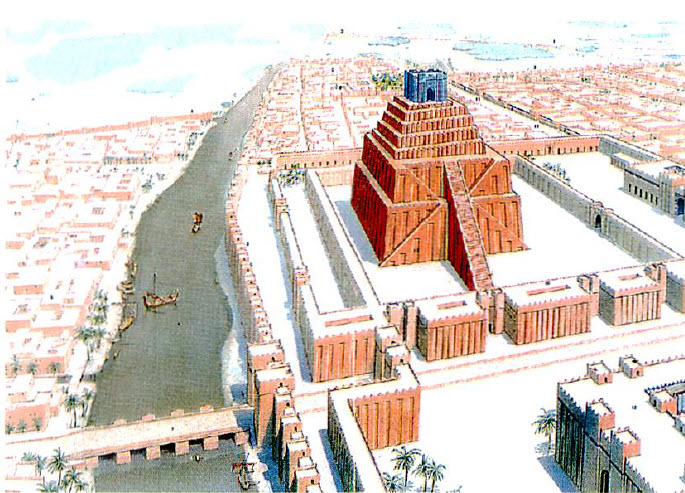

바벨론 도성내의 칠층신전 탑으로 된 지구라트 모형도. 최상층에는 마르둑 대신전이 보인다.

콜데바이(Robert Koldewey, 1855-1925)가 이끄는 독일동방학회 (Deutsche Orient-Gesellschaft)의 고고학 탐사대원들은 1899년에서 1917년까지 18년의 긴 세월 동안 바벨론의 폐허를 발굴했다. 그 사이에 제1차 세계대전으로 중단했으나 그 기간에 보고서를 작성했다. 그는 그 보고서 바벨론 발굴(The Excavation at Babylon, London, 1914)에서 다음과 같이 기록하고 있다: (193.2)

“도시 전체 주위가 약 13km 이중의 지벽과 해자에 의하여 둘러 쌓이고 신들의 이름을 가진 8개의 성문이 있었다. 발굴의 결과 설형문자 자료에서 종합해 보면 대신들의 대신전 53, 주신 마르둑(Merduke)의 전 55, ‘땅의 신들’의 소신전 300, ‘하늘의 신들’의 소신전 600, ‘신들의 여왕 이쉬타르’의 제단 180 등이 있었고 두 줄의 큰 개선 도로와 24줄의 큰 가로등으로 바둑판같이 시가가 구획되었다. 유프라테스 좌안의 구시(舊市)와 우안의 신시(新市)와는 대석교(大石橋)로 연결되어 있었다. 전 시가의 중심은 구시에 있는 마르둑 성역(聖域, E-sagila)으로 그 북방부에 시명의 기원이 된 신의 문(바브일리-그리스어형 바벨론)과 ‘성탑’이 있고 남방부에 마르둑 신전이 있었다. 성탑은 소위 바벨의 탑으로써 천지의 경계(E-temen-an-ki)라고 칭하는 7층의 계단 탑이며, 제1층은 90㎡, 제7층은 가로 세로가 각각 24m, 21m, 꼭대기에 ‘신의 집’이라고 불리는 소신전이 있고, 여기에 신이 강림하는 것으로 믿었다. 신년제(Akitu)에는 마르둑의 신상이 신전 위에 태워져서 ‘행열 도로’를 지나 시의 북쪽 교외의 신년제 집에 머물러서, 그 해의 국토의 운명을 결정짓는다”16)

3. 바벨론의 개선 행렬로

비명에 의하면 바벨론 도성은 8신의 이름으로 된 8개의 문이 언급되어 있다.17) 그것들 중 4개가 발굴되었는데 그중 가장 유명한 것이 느부갓네살에 의해 건설된 “이쉬타르”(Ishtar) 성문이었다.18) 그리고 이 “이쉬타르” 성문에서 마르둑 대신전 “에-사길-라”(E-sag-ila)가 세워진 7층 신전탑인 “에-테멘-안-키”(E-temen-an-ki) 앞을 지나는 “아이-이부르-삽”(Ai-ibur-sab, 적이 이기지 못한다)이라고 이름 지어진 대 행렬로를 건설했는데 느부갓네살은 이를 준공하고 나서 이렇게 말한다: (194.1)

이쉬타르 문 근처의 유적, 이라크

“나는 바벨론의 도로 ‘아이-이부르-삽’을 위대하신 주 마르둑 신의 행차를 위해 높이 성토해서 만들었다. 투르-미나-반다(Tur-mina-banda)의 돌과 샤두(Shadu)의 돌로 신의 행차를 위해 이 아이-이부르-삽을 내가 만들었다. 그리고 나의 부친께서 건설한 구간과 연결하며 빛나게 했도다.”19)

독일의 고고학자 체람(C. W. Ceram)은 아래와 같이 주장했다: (195.1)

“틀림없이 이것은 마르둑 신의 행진을 위해 만들어진 개선로였다. 동시에 이 도로는 바벨론 도성 방위 목적에도 이바지했다. 왜냐하면 이 도로는 또 하나의 거대한 참호와 같았기 때문이다. 좌우 어느 쪽으로 눈을 돌려봐도 밖을 내다볼 수 없었다. 양측 모두 22.4피트의 공고한 높은 성벽으로 싸여 있었다. 마치 골짜기와 같은 이 도로는 도시의 외곽 성벽에서 이쉬타르 문-엄밀한 의미에서 바벨론의 내성으로 들어가는 입구이고(비문에 Ishta-saki- patebisha라 써 있음)-까지 이어지고 있었으므로 이 문을 돌파하려는 적은 지면보다 낮은 이 도로를 따라 전진하지 않으면 안 되었다. 그렇다면 이 도로는 죽음의 함정임이 분명하다.”20)

이쉬타르 문과 바벨론 행진로, 고고학자 E. Unger에 의해 재구성한 것을 근거로 해서 미술가 M. Bardin이 그린 것이다. Oriental Institute. University of Chicago 소장

개선 행렬로—“아이—이부르—삽”—의 유적. 이라크

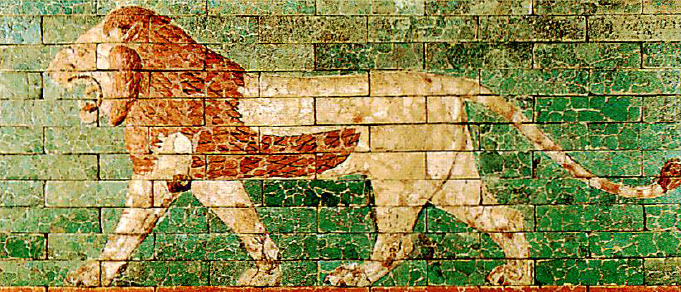

“이 석조 협곡은 공격자들로 하여금 공포를 느끼게 했는데 약 120마리의 사자 행렬로 위압감을 한층 더했다. 길이가 2m나 되는 이 사자들은 빛을 발하고 양각으로써 성벽 매 64피트마다 소벽에 장식되어 마치 육중한 걸음으로 적을 향해 걸어가고 있는 것처럼 보였는데 그것들은 믿음직스럽고 당당하게, 그리고 위엄 있게 걷고 있는 듯했다. 밝은 담청색 또는 암청색의 땅 위에서 입을 벌리고 이빨을 드러낸 채 으르렁거리면서 포효를 하는 듯했다. 그리고 백황색의 털과 적황색의 갈기를 지녔다. 이 도로는 폭이 73.6피트나 되었다.”21)

느부갓네살은 이 행렬로 아이-이부르-삽에 대하여 또 다음과 같은 비명을 남겨놓았다: (198.2)

“나는 바벨론 왕 나보폴라사르의 아들, 바벨론 왕 느부갓네살이다.... 나는 바벨의 도로를 위대하신 주 마르둑 신의 행차를 위해 샤두(Shadu)의 석판(石板)으로 포장했노라. 나의 주 마르둑 신이여, 나에게 영원한 생명을 주소서!”22)

고대 바벨론의 에마이유 벽돌로 표현된 사자, 루브르 미술관. 파리

그는 원정에서 전리품으로 가져왔던 피정복지 수호 신상들을 그 포로들과 함께 이끌고 와서 이쉬타르 성문을 통과하여 이 행렬로를 따라 개선 행진하였다. 그리하여 마르둑은 신들의 신으로서, 이제 신들의 우두머리로 알려졌던 엔릴보다 더 위대한 신으로서 또 최강의 신으로 그 위상을 높이며 자랑했다. 그리고 느부갓네살 왕은 자신이 그 최고의 신인 마르둑의 가장 위대한 수호자로서 군림하기를 원했던 것이다. (198.4)

4. 일곱 천체의 신전