바빌로니아의 60진법

그런데 이 바빌로니아의 새달력 “19년 법”은 헬라에서는 “메톤 주기”라고 불렀다. 그 사유인즉 B.C. 433년에, 당시 헬라의 역법이 실제와 맞지 않아 만월 125, 휴일 110을 포함한 235월(125월+110월) 즉 19년의 순환기를 도입해서, 1년을 365.263일로 정하고, 이를 올림픽 제전에서 헬라의 천문학자 메톤(Meton, B.C. 5세기)이 발표했다고 해서였다. 그러나 전술한 바와 같이 바빌로니아에서는 그보다 약 1세기 전에 사용하고 있었던 것인데, 페르시아의 신흥 왕 고레스에 의해 바벨론이 함락되었을 때 갈대아의 점성학자들인 사제들이 소아시아와 헬라에 망명하게 됐는데, 그 때 배우게 된 것이다. 그후 갈대아의 점성학자들에 의해 계속 천문학이 발달해서 “B.C. 383년경의 바빌론의 천문학자 키데나스(Cidenas)는 1삭망월을 29.530594일로, 1회귀년을 365.276일로”66) 산출하리만큼 발전하였다. (166.1)

이 바빌로니아의 역법은 달력뿐만 아니라 주력과 함께 이집트의 알렉산드리아 천문학에 큰 영향을 끼쳤으니, 헬라 사람들이 자랑하는 프톨레마이오스(Ptolemaios)라는 천문학의 대가가 여기서 출현했던 것이다. 그후 로마에서는 B.C. 44년에 황제 율리우스 캐사르(Julius Caesar)가 당시 로마의 불완전한 역법을 바로 잡기 위해 알렉산드리아의 천문학자 소치게네스(Socigenes)의 도움으로 “율리우스 달력,” 곧 1년 12월 365¼일로 개정한 새 역법인 로마의 태양력을 만들었을 뿐만 아니라 로마 사람들이 고대로부터 사용해왔던 “8일 제도”(Nundinum)를 폐기하고 바빌로니아 사람들의 7요일 제도로 바꾸어 사용하게 됐던 것을 기독교 문화와 함께 전세계로 전래되었다. (166.2)

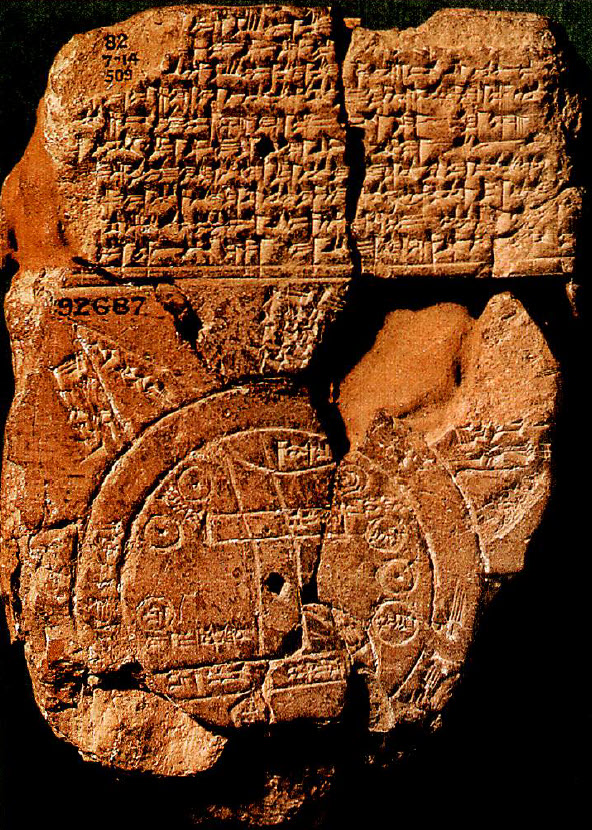

Babylonia의 세계지도. 현존하는 가장 오랜 세계지도로써 B.C. 6~7세기의 점토판 기록이다. Babylon을 세계의 중심으로 하고 그 주위에 둥근 고리 모양의 바다를 둘러. Babylonia인 이 Tigrise Euphrates 강을 내려가 Persia만으로부터 인도양, 홍해, 지중해를 항해했음을 암시하고 있다. Euphrates 강 상류의 산악, Assyria 지방, 남 Babylonia의 비트아킨 지방, 그리고 Persia 만 하구의 습윤지도 그려져 있다. 그리고 태음 — 태양력이 수록되 있다. 대영 박물관 소장, 런던

그러므로 기독교 내의 일요일 준수는 단적으로 바벨론 종교 교의의 일부를 기독교가 유산으로 이어받은 것으로서 그것은 어떤 의미에서 현대 기독교적인 “바벨론의 독주”인 것이 분명한 것이다. (167.2)

참고

1) 김익달 편, 세계문화사, 전5권 (서울: 학원사, 1964), 2:154.

2) R. M. Engberg & F. C. Cole, Dawn of Civilization and Life in Ancient East (1940 ed.), 230.

3) “갈대아인은 노아의 아들 셈의 아들 가운데 하나인 아람을 조상으로 하는 아람족에 속하는 칼두(Kaldu)족을 가리킨다(창 10:22, 23; 대상 1:17).” 신계훈, 다니엘 새연구 (서울: 삼육대학, 1979), 72.

4) 양병우 공저, 칼라판 대세계의 역사, 전12권 (서울: 삼성출판사, 1971), 1:258.

5) R. M. Engberg & F. C. Cole, ibid.

6) 김익달 편, 상게서.

7) 상게서, 1:358.

8) 상게서, 1:377.

9) 상게서.

10) 이해남, 세계사 대관, 전2권 (서울: 경문사, 1956), 1:127.

11) 김익달 편, 상게서, 1:358; cf. 다니엘, 2:1-49.

12) 나카야마 시게루, 점성술, 이은성 역 (서울: 전파과학사, 1977), 59.

13) “바빌로니아 달력에서 넷째 달의 명칭은 탐무즈 신의 이름을 딴 것이다.... 그리고 이 달은 양력으로 6월과 7월 사이에 해당된다.” SDABD, 1064.

14) 양병우 공저, 상게서, 1:258.

15) Frederick H. Cramer, Astrology in Roman Law and Politics, 5 Copyright 1954, by The American Philosophical Society, Philadelphia. Used by Permission in SDABC, 9:57, #, 100.

16) 나카야마 시게루, 점성술, 이은성 역 (서울: 전파과학사, 1977), 22-23.

17) R. M. Engberg & F. C. Cole, ibid., 231.

18) 우룩은 일명 에렉(Erech, 창 10:10에는 에렉으로 나옴), 또는 와르카(Warka)라고도 하는데, 에리두(Eridu) 서북방 80㎞에 위치하고 있다.

콜데바이(Robert Koldewey, A.D. 1855-1925)가 이끄는 독일동방학회(Deutsche Orient-Gesellschaft)를 위해 1912년에 요르단(Julius Jordan)이 발굴에 착수했으나, 세계 제1차 세계대전으로 중단했다가 1928년에 다시 착수했는데 이번에는 제2차 세계대전으로 1939년에 중단하였다. 그러나 1954년에 다시 발굴에 착수하여 성공했다.

요르단의 발굴 보고에 의하면 우룩에는 본래 두 개의 신전의 자리가 있었다. 하나는 하늘의 신 아누(Anu)의 것이고 다른 것은 땅의 모신 이난나(Inanna)의 것인데, 이것의 악갓어가 이쉬타르이다. Cf. 문희석, 구약성서배경사 (서울: 대한기독교서회, 1973), 1:18.

19) “이쉬타르는 풍년의 여신으로서 신석기 시대의 다산 신이었고, 셈족 신화 속에선 월신 신(Sin)의 딸이며, ... 마르둑, 아슈르(Ashur) 등의 배우신으로서 가장 인기있는 여신이었다.” 김익달 편, 세계대백과사전, 전12권 (서울: 학원사, 1962), 8:121. art.: “이쉬타르.” Cf. ibid., 20 vols. (1974 ed.), 12:567. art.: “아스타르테”, “사랑의 전능으로 해서 세계의 여왕인 이쉬타르는 앗시리아-바빌로니아에서 가장 인기가 있는 여신이었다. 그녀의 위광은 먼 곳까지 퍼져 아스타르테라는 이름으로 페니키아의 고위 여신의 하나가 되었고 또 그리스의 아프로디테에게도 그 특질을 꽤 많이 빌어주었다.” F. Guirand, Mythologie Assyro-Babylonienne, 세계의 신화, 방곤 역, 전5권 (서울: 태종 출판사, 1974), 3:112. Cf. 상게서, 109-110.

20) 마르둑은 “에아(Ea) 신의 아들로 천지의 주, 생사의 지배자이며, 창조물의 주인이시고, 모든 자의 운명을 관장하고 전투 신으로 바빌로니아 왕들의 각별한 존경을 받았다.” 김익달 편, 원색대백과사전, 전20권 (서울: 학원사, 1973), 7:132. art.: “마르둑”, “마르둑은 본래 바벨론 성의 지방적인 한 신에 불과했으나 함무라비(Hammurabi) 시대에 와서는 중요한 신으로 부상되었는데 그 이유는 바빌론 성이 제국의 수도가 되었기 때문이었다. 그때부터 마르둑은 전 바빌로니아 신들의 주인으로 간주되었다.” SDABD, 127. art.: “Marduk.”

21) 바벨론은 몇몇 고고학자들의 노고로 완전히 발굴되었다. 처음에는 골동품 수집가 리취(Claudius James Rich, A.D. 1787-1821)에 의해 서기 1811년에 파헤쳐지기 시작했다. 그는 단순히 미술적 가치가 있는 것만을 수집하는데 혈안이 되었기 때문에 그 많은 고고학적 귀중한 자료들이 파손되어 버렸다. 그러다가 서기 1850년 이 지역의 고고학적 가치를 인식했던 영국의 바그다드 주재 대사였던 레이어드(Austen Henry Layard, A.D. 1817- 1894)에 의해 처음으로 고고학적으로 발굴되기 시작했다. 그 뒤에 서기 1854년에 프랑스의 고고학자 오페르(Jules Oppert)가, 서기 1878년에서 1889년 터키의 고고학자 라삼(Rassam, A.D. 1826-1910)이, 그리고 마지막으로 독일 동방 학회의 콜데바이(Robert Koldewey, A.D. 1855-1925)가 서기 1899-1912년에 걸쳐 완전 발굴에 성공하였다. 1914년에 베를린에서 출판한 그 보고서-바벨론 발굴(The Excavation at Babylon, Berlin, 1914 ed)에서 콜데바이는 보고하기를 바벨론의 주신인 마르둑의 신전이 55, 대신의 대신전이 53, 지신의 소신전이 300, 천신의 소신전이 600, 신의 여왕인 이쉬타르를 위한 제단이 180이 있었다 한다. Cf. 최림 편역, 칼라판대세계사, 제15권 (서울: 현암사, 1971), 1:382.

22) 김익달, 세계문화사, 1:360.

23) 상게서, 395.

24) 라가쉬는 일명 텔로(Telloh), 또는 쉬르풀라(Shirpurla)라고도 하는데, 에릴두의 북방 약 100㎞에 위치하고 있다. 바스라(Basra)의 프랑스 부영사였던 사르젝(Ernest duc Sarzec)이 서기 1877-1901년에 걸쳐 발굴했다. 그의 발굴 보고에 의하면 우르-난슈(Ur-Nanshe)가 홍수 후 첫 함족 왕국인 나가쉬를 건설했고, 그의 손자 에안나툼(Eannatum) 통치 때가 절정기였다. 그는 움마(Umma), 우룩(Uruk), 우르(Ur) 그리고 북으로 키쉬(Kish)와 마리(Mari)를 쳐서 승리한 사실을 그의 승전 기념비인 독수리의 비문(Vulture Stela)에 새겨놨는데 1878년에 라가쉬에서 발굴되었고, 현재 프랑스 루브르 박물관에 보존되고 있다. “그 후 3명의 연약한 통치자들이 다스린 후 왕권은 무척 파렴치하게 보이는 제사장의 손에 넘어갔다. 백성들은 반역을 일으켜 우르카지나(Urkagina)를 왕위에 세웠다.” 문희석, 구약성서배경사 (서울: 대한기독교서회, 1973), 24, 25. 우루카지나가 통치한지 6년만에 개혁 정책을 베풀었으나 움마의 루갈자기시(Lugalzaggisi)의 맹렬한 공략으로 쇠퇴하고 말았다. Cf. 원용국 편저, 성서고고학사전 (서울: 생명의 말씀사, 1984), 279-280. art.: “라가쉬”; Jack Finegan, Light From The Ancient Past, 1:108-111.

25) “닌-기르수 신은 라가쉬 도시의 주신이며, 바우 여신은 그의 배우신이었다.” 양병우 공저, 상게서, 1:213.

26) F. Gvirand, 세계의 신화, 방곤 역, 3:112.

27) 나카야마 시게루 박사는 그의 논문 「점성술」에서 “자연 점성술의 인체에의 응용이라 할 수 있는 것에 점성의학이 있다. 점성 의학에서는 직접적인 작용으로서는 달의 삭망 주기가 여자의 월경 주기와 비슷하므로 달이 여성의 태 내에 영향을 주며, 또 월경은 달에 의해 생긴다고 하였다. 헬레니즘 시대의 그리스인이 의학의 조상이라고 경의를 표하는 고대 이집트는 동시에 점성의학으로도 유명하였다고 플리니우스는 기록하고 있다. B.C. 4-5세기에 활동한 그리스 의학의 아버지로, 의성으로서 존경받고, 극히 실증적인 센스를 가졌던 히포크라테스(Hippokrates, B.C. 460-377)도 의사에게는 천문, 점성의 지식이 유용하였다고 말하였다 한다. 테트라비블로스에서 점성술을 설명한 프톨레마이오스는 ... 「점성술의 유용에 관하여」라는 장에서 점성의학의 효능을 내세웠다. 3세기에 나타나서 르네상스까지의 서양 의학을 지배한 권위자 갈레노스(Galenos)도 ... 점성 의학적 방법에 ... 전연 염두에 두지 않았던 것도 아니다.” 이은성 역, 상게서, 160-163.

28) “그는 무기로써, 그리고 부속물로써 측면에 두 마리의 뱀을 단 창을 가지고 있었으며 ....”

“초기 메소포타미아 예술에서 유래되었고 ... 계속 따라 다니는 주제들 가운데 하나가 서로 얽혀 있는 한 쌍의 뱀이다. 이 오래된 그림은 보통 뱀 정령들에게 경의를 표하는 의미로 설치된 봉헌 석판 위에 새겨져 있고 ... 뱀의 형상으로 다양스럽게 장식되어 있는데, 그것은 아기를 원하는 아낙네들이 바친 증여물이다. 이것은 사찰의 마당이나 마을, 도시 입구, 연못 근처 혹은 신성한 나무 밑에 설치되어 있다.”

“메소포타미아에서의 이 주제는 라가쉬의 구테아 왕에게 바치는 술잔 위에 새겨진 그림 속에 나타나 있다. 우리는 B.C. 약 2600년경 수메르 시대의 이 작품 속에서 서로 머리를 맞대고 얼싸안고 있는 한 쌍의 정다운 뱀을 볼 수 있다.”

“메소포타미아에서 두 마리의 뱀은 병자를 낫게 하는 신 닌기시지다(Ningishzida)의 상징으로 간주되고 있다. 따라서 그들은 그리스의 의술의 신 아스클레피오스와 연관이 있다.” F. Guirand, 방곤 역, 상게서, 3:112, 366-368.

29) Cf. W. Baclay, 요한계시록 상, 고영춘 역 (서울: 기독문화사, 1976), 139, 140.

30) F. Guirand, 세계문화사, 방곤 역, 3:112.

31) 네르갈은 “바빌로니아의 구테아 성의 신이요 사르곤이 사마리아에 이주시킨 구테아 사람들이 섬긴 신(왕하 17:30)이며 바빌로니아-앗시리아 신당에서는 네르갈이 전쟁, 염병, 사냥을 맡은 신이요, 화성(Mars)이 그의 거룩한 별이다” 류형기, 성서사전, 147. art.: “네르갈”, cf. SDABD, 765, art.: “Nergal”에는 “이 신은 하계(the realm of the death)의 신이었다.”

32) 구테아 성은 바빌론 동북쪽 약 3.2㎞에 위치한 성으로 현재 이름은 텔-이브라힘(Tel-Ibrahim)으로 불리우고 있다. 이 성은 터어키의 고고학자 라삼(Hormuzd Rassam, A.D. 1826-1910)이 서기 1880년에 발굴했다.

구테아 성의 수호신은 네르갈이고 그의 주 신전은 에시드-람(Eshid-lam) 또는 에-메스람(E-meslam)이었다. 이 신전은 앗시리아의 세나케립(Sennacherib, 705-681 B.C.: 성경의 산헤립) 왕에 의해 한 때 파괴된 채 방치되었으나, 바빌로니아의 느부갓네살 왕에 의해 복구되었었다.

33) 양병우 공저, 상게서, 1:258.

34) 나카야마 시게루, 점성술, 이은성 역, 22-23.

35) Cf. Felix Guirand, Trans. by R. Aldington & Delano Ames, New Larousse Encyclopedia of Mythology (New York: Crescnet Books, 1987), 64. art.: “The Underworld and its Divinities”; 그리고 James B. Pritchard, ed., Ancient Near Eastern Texts (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1969), 103, 107-110, 507-512를 참조할 것이다. 그 외에 아래의 문헌들을 보라. F. Guirand, ibid., 방곤 역, 1:64; 5:48, The Interpreter’s Dictionary of the Bible, 3:537. art.: “Nergal”

36) “네보는 아카드 인의 본문(Text)에는 나부(Nabu)라고 불리우는 바빌로니아 인들의 신이며 마르두크의 아들로 생각되었다. 네보의 주신전 에지다(Ezida)는 보르십파에 있으며, 현재 비로스-님루드라고 하는데 바벨론 성에서 남남서쪽으로 12마일 떨어져 있다. 네보 신은 지혜와 연설, 특히 문예의 신으로 숭배되었고.” SDABD, 758. art.: “네보”

37) 보르십파는 서기 1850년경에 롤린슨(Henry C. Rawlinson, A.D. 1810-1910)경이 발굴하기 시작했고, 그후 1854년에 레이어드(Austen Henry Layard, A.D. 1817-1894)가, 그리고 1880년에 라삼(Hormud Rassam, A.D. 1826-1910)이 영국 박물관의 지원으로 발굴에 성공했다. 보르십파는 바벨론 성 중심지에서 서 남향으로 약 16㎞에 위치하고 있고, 수성 네보가 그 수호신이며, “지혜의 집”이라고 일컬어진 에지드가 그 주신전이다.

롤린슨 경은 여기서 아래와 같은 비문이 새겨진 원기둥을 발견하였다: “선왕이 세운 보르십파 탑은 꼭대기가 미완성인채 42규빗(19m)의 높이로 세워져 오랫동안 폐허로 있었다. 배수 시설이 되어있지 않아 빗물이 벽돌을 쓸어내어 지붕이 파괴되었다. 마르둑 신이 나에게 재건하라고 명령했다. 나는 그 위치나 기초를 바꾸지 않았다. 적당한 시기에 나는 벽돌과 지붕을 보수하고 그 처마 밑에 내 이름을 쓰게 했다. 나는 이것을 그 때의 모습대로 다시 세웠다.” H. H. Halley, 성서핸드북, 박양조 역 (서울: 기독교문사, 1975), 94.

38) 이사야 46:1 “벨은 엎드러졌고, 느보는 구부러졌도다. 그들의 우상들은 짐승과 가축에게 실리웠으니 ...” 여기에 “벨”(Bel)은 “주”라는 뜻으로 마르둑을 지칭한 것이다. Cf. 렘 50:2; 51:44.

39) “... 그는 문학과 과학의 통감자로서, 설형 문자는 그가 창작한 것이라고 생각된다. 그러므로 갈대아인의 고어에 그가 학자로 불리어졌다. 그는 또한 현자, 지자, 신화의 창작자, 문자의 작자 ... 라는 호칭을 가졌다.” 김춘배 편, 기독교대사전 (서울: 대한기독교서회, 1967), 162, art.: “네보.”

“설형 문자를 발명했다는 바빌로니아의 문학과 과학의 수호신이며, 그는 벨-마르둑(Bel-Marduk)의 아들이요, 사자로, 그의 뜻을 인간에게 해명해주는 신이었고, 수성이 그의 거룩한 별이요, 그 신전은 보르십파에 있었다.” 류형기 편, 성서사전 (서울: 기독교 대한 감리회 총리원, 1961), 157-158, art.: “네보”; “... 천문학에서는 ‘네보’가 수성(水星, Mercury Planet)으로 알려져 왔다.” 정인찬 편, 성서대백과, 전8권 (서울: 기독교 지혜사, 1979), 1:838, art.: “네보.”

40) 한글개역 성경의 행 14:2에는 “허메”로 나타난다.

41) 고고학자 힙레취(H. V. Hiprecht)는 다음과 같이 보고하였다. “Sankereh의 폐허 아래 층에 뭍혀 있던 고대 바빌로니아인들의 도시가 바로 성경(창 14:1)의 엘라사르(Ellasar)와 동의어인 라르삼(Larsam) 즉, 샤마쉬 태양신에게 봉헌된 라르삼 도성이었음이 밝혀졌다.” The Babylonian Expedition of the University of Pensilvnnia, 1904, 154.

42) “태양신 샤마쉬는 월신 신(Sin)의 아들로 생각되었었다 ... 샤마쉬는 셈족어의 명칭이지만 이 신은 초기 수메르 사람들의 리스트에는 밥바르(Babbar) 또는 우투(Utu)라는 명칭으로 찾아볼 수 있다 ... 샤마쉬를 숭배하는 주요 고장은 북 바빌로니아에서는 도시국가 십파르이며, 남 바빌로니아에서는 라사(Larsa) 또는 도성이었다” S. H. Hook, Babylonian and Assyrian Religion (London, Hutchison, 1953), 28, 29. in SDABC, 9:1564.

43) 라삼(Hormuzd Rassam)은 1880년 12월에 십파르에서 약 60,000개에 달하는 비문이 새겨진 토판들이 포함된 샤마쉬 태양신에게 바쳐진 한 신전을 발굴했다.... 십파르는 수메르 사회 시대부터 갈대아인 시대까지 태양신 라마쉬와 종교 문화의 중심지역이었음을 라삼은 1897년에 작성한 보고서(Asshur and the Land of Nimrod, Faton and Mains, New York, 1897)에서 밝혔다. Cf. 원용국, 성서고고학사전 (서울: 생명의 말씀사, 1984), 572, 573.

44) 현재 이 법전 비문은 파리의 루브르 박물관에 소장되어 있는데, 이것은 A.D. 1901년에 Jaques de Morgan(1857-1924)이 이끄는 프랑스 발굴대에 의해 페르시아의 옛 수도 수사에서 발견되었던 것이다(높이 233㎝, 직경 61㎝의 흑색 섬록암의 원주이고 282 조문으로 구성되었다). 이 석비는 본래 바벨론 주신 마르둑의 사원 에사길라에 세워졌던 것인데, 엘람 왕 수드룩 나훈드(Shutruk-nahhunte)가 바벨론 도성을 함락한 후 B.C. 1160년에 엘람의 수도 수사에다 옮겨 두었기 때문에 그곳에서 발견되었다. Cf. 정인찬, 성서대백과사전 (서울: 기독지혜사, 1981), 8:340.

45) Cf. 이광주, 홈 라이브러리, 세계의 역사, 전8권 (서울: 진문각, 1964), 1:293; 정인찬, ibid.; James B. Pritchard, ed., The Ancient Near East, An Anthology of Texts and Pictures (Princeton, NJ; Princeton Univ. Press, 1973), 1:138. art.: “The Code of Hammurabi”

46) Robert Leod Odom, Sun Day in Roman Paganism (Washington, D.C.: Review and Herald Publishing Association, 1944), 21.

47) Henry H. Halley, 성서핸드북, 박양조 역 (서울: 교문사, 1975), 93, 94.

48) Robert Leod Odom, 21.

49) George Rawlinson, The Five Great Monarchies of the Ancient Eastern World (New York: Dodd., Meal & Company), 2:546. in Robert Leod Odom, 22.

50) George Rawlinson, 546.

51) Robert Leo Odom, 23.

52) 원용국, 성서고고학사전 (서울: 생명의 말씀사, 1984), 371.

53) Jules Oppert, Expendtion Scientifique en Mesopotamie (Paris. 1859-1863), 1:206ff.

54) Robert L. Odom, Sunday in Roman Paganism (Washington, D.C.: Review & Herald Publishing Association, 1944), 27, 28.

55) Ibid., 29.

56) 김봉모, 도설세계문화사대계 (서울: 대학당, 1979), 1:357.

57) 태음력은 태양을 기준으로 하여 달이 지구를 돌아가는 주기 즉 삭망월이라 부르는 약 29.53059일을 한달로 꾸민 달력으로서, 1년을 12개월로 하고 29일과 30일의 작은 달과 큰 달을 교대로 바꿔서 엮은 것이다. 그러나 삭망월의 주기에 매달마다 약 0.03059일이 남게 되므로 33개월이 지나면 하루의 차가 생긴다. 그래서 3년만에 큰 달을 하나 더 넣어서 하루를 보충한다. 그리고 이 달력은 순전히 달의 운행만을 위한 것이어서 일년의 354일밖에 안되므로 태양의 운행을 기준으로 한 1년의 길이가 365일과는 11일의 큰 차이가 있다.

58) O. E. Neugebauer, The Exact Sciences in Antiguity, 2nd ed. providence (R. I.: Brown Univorsity Pres., 1957), 106. in SDABC, 9:193.

59) 김익달, 세계백과대사전, 전20권 (서울: 학원사), 8:380. art.: “바벨론 역”

60) 상게서.

61) 1태양년의 길이가 365.2422일이므로 365.2422 × 19년 = 6039.6018일.

이 삭망월의 길이가 29.5306일이므로

29.5306일 × 235월 = 6939.6882일이 된다. 즉 태양년으로 19년의 길이와 삭망월로 235월의 길이는 거의 비슷하다. 여기서 235개월을 12로 나누어보면 19년과 7개월이 되므로 결국 19년간 일곱 번만 윤달을 적당히 넣으면 태양력의 길이와 거의 비슷해진다. 이 역법을 태음 태양력이라 했으며 바빌로니아에서 최초로 채용했던 것이다.

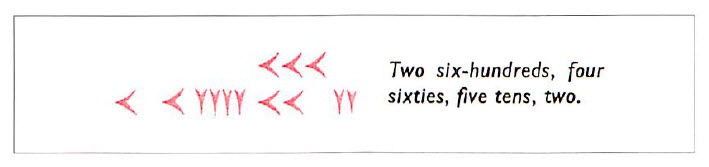

62) 예를 들면, 10이 그들의 성수 6개일 때 60이 된다. 그리고 이 수치는 하나의 단위가 된다. 그래서 60이 10개가 될 때 600이 된다. 이런 식으로 해서 60이 몇 개냐, 600이 몇 개냐로 나타낸다. 즉,

둘 600 넷 60 다섯 10 둘

(2×600) + (4×60) + (5×10) + 2 = 1492

1200 + 240 + 50 + 2 = 1492

63) The New Encyclopaedia Britanica, 15:460.

64) 유영순, 인생문제의 열쇠 (서울: 시조사, 1962), 203, 204.

65) 기원자의 기도시간과 그 주신 일람표.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

토목화일금수월토목 화 일 금 수 월 토 목 화 일 금 수 월 토 목 화

일금수월토목화일금 수 월 토 목 화 일 금 수 월 토 목 화 일 금 수

월토목화일금수월토 목 화 일 금 수 월 토 목 화 일 금 수 월 토 목

화일금수월토목화일 금 수 월 토 목 화 일 금 수 월 토 목 화 일 금

수월토목화일금수월 토 목 화 일 금 수 월 토 목 화 일 금 수 월 토

목화일금수월토목화 일 금 수 월 토 목 화 일 금 수 월 토 목 화 수

금수월토목화일금수 월 토 목 화 일 금 수 월 토 목 화 일 금 수 월

토‧‧‧

66) 김익달, 상게서: 이 무렵의 갈대아의 점성학자 나부리안누(Naburianus)는 250년간의 천체 운동의 기록들을 연구한 후 그것을 기초로 하여 1태양년을 365일 6시간 15분 41초로 산정 하였다. 그런데 이 수치는 근대 천문학자들이 계산한 것에 비하면 26분 55초가 더할 뿐이다.

(167.3)

2) R. M. Engberg & F. C. Cole, Dawn of Civilization and Life in Ancient East (1940 ed.), 230.

3) “갈대아인은 노아의 아들 셈의 아들 가운데 하나인 아람을 조상으로 하는 아람족에 속하는 칼두(Kaldu)족을 가리킨다(창 10:22, 23; 대상 1:17).” 신계훈, 다니엘 새연구 (서울: 삼육대학, 1979), 72.

4) 양병우 공저, 칼라판 대세계의 역사, 전12권 (서울: 삼성출판사, 1971), 1:258.

5) R. M. Engberg & F. C. Cole, ibid.

6) 김익달 편, 상게서.

7) 상게서, 1:358.

8) 상게서, 1:377.

9) 상게서.

10) 이해남, 세계사 대관, 전2권 (서울: 경문사, 1956), 1:127.

11) 김익달 편, 상게서, 1:358; cf. 다니엘, 2:1-49.

12) 나카야마 시게루, 점성술, 이은성 역 (서울: 전파과학사, 1977), 59.

13) “바빌로니아 달력에서 넷째 달의 명칭은 탐무즈 신의 이름을 딴 것이다.... 그리고 이 달은 양력으로 6월과 7월 사이에 해당된다.” SDABD, 1064.

14) 양병우 공저, 상게서, 1:258.

15) Frederick H. Cramer, Astrology in Roman Law and Politics, 5 Copyright 1954, by The American Philosophical Society, Philadelphia. Used by Permission in SDABC, 9:57, #, 100.

16) 나카야마 시게루, 점성술, 이은성 역 (서울: 전파과학사, 1977), 22-23.

17) R. M. Engberg & F. C. Cole, ibid., 231.

18) 우룩은 일명 에렉(Erech, 창 10:10에는 에렉으로 나옴), 또는 와르카(Warka)라고도 하는데, 에리두(Eridu) 서북방 80㎞에 위치하고 있다.

콜데바이(Robert Koldewey, A.D. 1855-1925)가 이끄는 독일동방학회(Deutsche Orient-Gesellschaft)를 위해 1912년에 요르단(Julius Jordan)이 발굴에 착수했으나, 세계 제1차 세계대전으로 중단했다가 1928년에 다시 착수했는데 이번에는 제2차 세계대전으로 1939년에 중단하였다. 그러나 1954년에 다시 발굴에 착수하여 성공했다.

요르단의 발굴 보고에 의하면 우룩에는 본래 두 개의 신전의 자리가 있었다. 하나는 하늘의 신 아누(Anu)의 것이고 다른 것은 땅의 모신 이난나(Inanna)의 것인데, 이것의 악갓어가 이쉬타르이다. Cf. 문희석, 구약성서배경사 (서울: 대한기독교서회, 1973), 1:18.

19) “이쉬타르는 풍년의 여신으로서 신석기 시대의 다산 신이었고, 셈족 신화 속에선 월신 신(Sin)의 딸이며, ... 마르둑, 아슈르(Ashur) 등의 배우신으로서 가장 인기있는 여신이었다.” 김익달 편, 세계대백과사전, 전12권 (서울: 학원사, 1962), 8:121. art.: “이쉬타르.” Cf. ibid., 20 vols. (1974 ed.), 12:567. art.: “아스타르테”, “사랑의 전능으로 해서 세계의 여왕인 이쉬타르는 앗시리아-바빌로니아에서 가장 인기가 있는 여신이었다. 그녀의 위광은 먼 곳까지 퍼져 아스타르테라는 이름으로 페니키아의 고위 여신의 하나가 되었고 또 그리스의 아프로디테에게도 그 특질을 꽤 많이 빌어주었다.” F. Guirand, Mythologie Assyro-Babylonienne, 세계의 신화, 방곤 역, 전5권 (서울: 태종 출판사, 1974), 3:112. Cf. 상게서, 109-110.

20) 마르둑은 “에아(Ea) 신의 아들로 천지의 주, 생사의 지배자이며, 창조물의 주인이시고, 모든 자의 운명을 관장하고 전투 신으로 바빌로니아 왕들의 각별한 존경을 받았다.” 김익달 편, 원색대백과사전, 전20권 (서울: 학원사, 1973), 7:132. art.: “마르둑”, “마르둑은 본래 바벨론 성의 지방적인 한 신에 불과했으나 함무라비(Hammurabi) 시대에 와서는 중요한 신으로 부상되었는데 그 이유는 바빌론 성이 제국의 수도가 되었기 때문이었다. 그때부터 마르둑은 전 바빌로니아 신들의 주인으로 간주되었다.” SDABD, 127. art.: “Marduk.”

21) 바벨론은 몇몇 고고학자들의 노고로 완전히 발굴되었다. 처음에는 골동품 수집가 리취(Claudius James Rich, A.D. 1787-1821)에 의해 서기 1811년에 파헤쳐지기 시작했다. 그는 단순히 미술적 가치가 있는 것만을 수집하는데 혈안이 되었기 때문에 그 많은 고고학적 귀중한 자료들이 파손되어 버렸다. 그러다가 서기 1850년 이 지역의 고고학적 가치를 인식했던 영국의 바그다드 주재 대사였던 레이어드(Austen Henry Layard, A.D. 1817- 1894)에 의해 처음으로 고고학적으로 발굴되기 시작했다. 그 뒤에 서기 1854년에 프랑스의 고고학자 오페르(Jules Oppert)가, 서기 1878년에서 1889년 터키의 고고학자 라삼(Rassam, A.D. 1826-1910)이, 그리고 마지막으로 독일 동방 학회의 콜데바이(Robert Koldewey, A.D. 1855-1925)가 서기 1899-1912년에 걸쳐 완전 발굴에 성공하였다. 1914년에 베를린에서 출판한 그 보고서-바벨론 발굴(The Excavation at Babylon, Berlin, 1914 ed)에서 콜데바이는 보고하기를 바벨론의 주신인 마르둑의 신전이 55, 대신의 대신전이 53, 지신의 소신전이 300, 천신의 소신전이 600, 신의 여왕인 이쉬타르를 위한 제단이 180이 있었다 한다. Cf. 최림 편역, 칼라판대세계사, 제15권 (서울: 현암사, 1971), 1:382.

22) 김익달, 세계문화사, 1:360.

23) 상게서, 395.

24) 라가쉬는 일명 텔로(Telloh), 또는 쉬르풀라(Shirpurla)라고도 하는데, 에릴두의 북방 약 100㎞에 위치하고 있다. 바스라(Basra)의 프랑스 부영사였던 사르젝(Ernest duc Sarzec)이 서기 1877-1901년에 걸쳐 발굴했다. 그의 발굴 보고에 의하면 우르-난슈(Ur-Nanshe)가 홍수 후 첫 함족 왕국인 나가쉬를 건설했고, 그의 손자 에안나툼(Eannatum) 통치 때가 절정기였다. 그는 움마(Umma), 우룩(Uruk), 우르(Ur) 그리고 북으로 키쉬(Kish)와 마리(Mari)를 쳐서 승리한 사실을 그의 승전 기념비인 독수리의 비문(Vulture Stela)에 새겨놨는데 1878년에 라가쉬에서 발굴되었고, 현재 프랑스 루브르 박물관에 보존되고 있다. “그 후 3명의 연약한 통치자들이 다스린 후 왕권은 무척 파렴치하게 보이는 제사장의 손에 넘어갔다. 백성들은 반역을 일으켜 우르카지나(Urkagina)를 왕위에 세웠다.” 문희석, 구약성서배경사 (서울: 대한기독교서회, 1973), 24, 25. 우루카지나가 통치한지 6년만에 개혁 정책을 베풀었으나 움마의 루갈자기시(Lugalzaggisi)의 맹렬한 공략으로 쇠퇴하고 말았다. Cf. 원용국 편저, 성서고고학사전 (서울: 생명의 말씀사, 1984), 279-280. art.: “라가쉬”; Jack Finegan, Light From The Ancient Past, 1:108-111.

25) “닌-기르수 신은 라가쉬 도시의 주신이며, 바우 여신은 그의 배우신이었다.” 양병우 공저, 상게서, 1:213.

26) F. Gvirand, 세계의 신화, 방곤 역, 3:112.

27) 나카야마 시게루 박사는 그의 논문 「점성술」에서 “자연 점성술의 인체에의 응용이라 할 수 있는 것에 점성의학이 있다. 점성 의학에서는 직접적인 작용으로서는 달의 삭망 주기가 여자의 월경 주기와 비슷하므로 달이 여성의 태 내에 영향을 주며, 또 월경은 달에 의해 생긴다고 하였다. 헬레니즘 시대의 그리스인이 의학의 조상이라고 경의를 표하는 고대 이집트는 동시에 점성의학으로도 유명하였다고 플리니우스는 기록하고 있다. B.C. 4-5세기에 활동한 그리스 의학의 아버지로, 의성으로서 존경받고, 극히 실증적인 센스를 가졌던 히포크라테스(Hippokrates, B.C. 460-377)도 의사에게는 천문, 점성의 지식이 유용하였다고 말하였다 한다. 테트라비블로스에서 점성술을 설명한 프톨레마이오스는 ... 「점성술의 유용에 관하여」라는 장에서 점성의학의 효능을 내세웠다. 3세기에 나타나서 르네상스까지의 서양 의학을 지배한 권위자 갈레노스(Galenos)도 ... 점성 의학적 방법에 ... 전연 염두에 두지 않았던 것도 아니다.” 이은성 역, 상게서, 160-163.

28) “그는 무기로써, 그리고 부속물로써 측면에 두 마리의 뱀을 단 창을 가지고 있었으며 ....”

“초기 메소포타미아 예술에서 유래되었고 ... 계속 따라 다니는 주제들 가운데 하나가 서로 얽혀 있는 한 쌍의 뱀이다. 이 오래된 그림은 보통 뱀 정령들에게 경의를 표하는 의미로 설치된 봉헌 석판 위에 새겨져 있고 ... 뱀의 형상으로 다양스럽게 장식되어 있는데, 그것은 아기를 원하는 아낙네들이 바친 증여물이다. 이것은 사찰의 마당이나 마을, 도시 입구, 연못 근처 혹은 신성한 나무 밑에 설치되어 있다.”

“메소포타미아에서의 이 주제는 라가쉬의 구테아 왕에게 바치는 술잔 위에 새겨진 그림 속에 나타나 있다. 우리는 B.C. 약 2600년경 수메르 시대의 이 작품 속에서 서로 머리를 맞대고 얼싸안고 있는 한 쌍의 정다운 뱀을 볼 수 있다.”

“메소포타미아에서 두 마리의 뱀은 병자를 낫게 하는 신 닌기시지다(Ningishzida)의 상징으로 간주되고 있다. 따라서 그들은 그리스의 의술의 신 아스클레피오스와 연관이 있다.” F. Guirand, 방곤 역, 상게서, 3:112, 366-368.

29) Cf. W. Baclay, 요한계시록 상, 고영춘 역 (서울: 기독문화사, 1976), 139, 140.

30) F. Guirand, 세계문화사, 방곤 역, 3:112.

31) 네르갈은 “바빌로니아의 구테아 성의 신이요 사르곤이 사마리아에 이주시킨 구테아 사람들이 섬긴 신(왕하 17:30)이며 바빌로니아-앗시리아 신당에서는 네르갈이 전쟁, 염병, 사냥을 맡은 신이요, 화성(Mars)이 그의 거룩한 별이다” 류형기, 성서사전, 147. art.: “네르갈”, cf. SDABD, 765, art.: “Nergal”에는 “이 신은 하계(the realm of the death)의 신이었다.”

32) 구테아 성은 바빌론 동북쪽 약 3.2㎞에 위치한 성으로 현재 이름은 텔-이브라힘(Tel-Ibrahim)으로 불리우고 있다. 이 성은 터어키의 고고학자 라삼(Hormuzd Rassam, A.D. 1826-1910)이 서기 1880년에 발굴했다.

구테아 성의 수호신은 네르갈이고 그의 주 신전은 에시드-람(Eshid-lam) 또는 에-메스람(E-meslam)이었다. 이 신전은 앗시리아의 세나케립(Sennacherib, 705-681 B.C.: 성경의 산헤립) 왕에 의해 한 때 파괴된 채 방치되었으나, 바빌로니아의 느부갓네살 왕에 의해 복구되었었다.

33) 양병우 공저, 상게서, 1:258.

34) 나카야마 시게루, 점성술, 이은성 역, 22-23.

35) Cf. Felix Guirand, Trans. by R. Aldington & Delano Ames, New Larousse Encyclopedia of Mythology (New York: Crescnet Books, 1987), 64. art.: “The Underworld and its Divinities”; 그리고 James B. Pritchard, ed., Ancient Near Eastern Texts (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1969), 103, 107-110, 507-512를 참조할 것이다. 그 외에 아래의 문헌들을 보라. F. Guirand, ibid., 방곤 역, 1:64; 5:48, The Interpreter’s Dictionary of the Bible, 3:537. art.: “Nergal”

36) “네보는 아카드 인의 본문(Text)에는 나부(Nabu)라고 불리우는 바빌로니아 인들의 신이며 마르두크의 아들로 생각되었다. 네보의 주신전 에지다(Ezida)는 보르십파에 있으며, 현재 비로스-님루드라고 하는데 바벨론 성에서 남남서쪽으로 12마일 떨어져 있다. 네보 신은 지혜와 연설, 특히 문예의 신으로 숭배되었고.” SDABD, 758. art.: “네보”

37) 보르십파는 서기 1850년경에 롤린슨(Henry C. Rawlinson, A.D. 1810-1910)경이 발굴하기 시작했고, 그후 1854년에 레이어드(Austen Henry Layard, A.D. 1817-1894)가, 그리고 1880년에 라삼(Hormud Rassam, A.D. 1826-1910)이 영국 박물관의 지원으로 발굴에 성공했다. 보르십파는 바벨론 성 중심지에서 서 남향으로 약 16㎞에 위치하고 있고, 수성 네보가 그 수호신이며, “지혜의 집”이라고 일컬어진 에지드가 그 주신전이다.

롤린슨 경은 여기서 아래와 같은 비문이 새겨진 원기둥을 발견하였다: “선왕이 세운 보르십파 탑은 꼭대기가 미완성인채 42규빗(19m)의 높이로 세워져 오랫동안 폐허로 있었다. 배수 시설이 되어있지 않아 빗물이 벽돌을 쓸어내어 지붕이 파괴되었다. 마르둑 신이 나에게 재건하라고 명령했다. 나는 그 위치나 기초를 바꾸지 않았다. 적당한 시기에 나는 벽돌과 지붕을 보수하고 그 처마 밑에 내 이름을 쓰게 했다. 나는 이것을 그 때의 모습대로 다시 세웠다.” H. H. Halley, 성서핸드북, 박양조 역 (서울: 기독교문사, 1975), 94.

38) 이사야 46:1 “벨은 엎드러졌고, 느보는 구부러졌도다. 그들의 우상들은 짐승과 가축에게 실리웠으니 ...” 여기에 “벨”(Bel)은 “주”라는 뜻으로 마르둑을 지칭한 것이다. Cf. 렘 50:2; 51:44.

39) “... 그는 문학과 과학의 통감자로서, 설형 문자는 그가 창작한 것이라고 생각된다. 그러므로 갈대아인의 고어에 그가 학자로 불리어졌다. 그는 또한 현자, 지자, 신화의 창작자, 문자의 작자 ... 라는 호칭을 가졌다.” 김춘배 편, 기독교대사전 (서울: 대한기독교서회, 1967), 162, art.: “네보.”

“설형 문자를 발명했다는 바빌로니아의 문학과 과학의 수호신이며, 그는 벨-마르둑(Bel-Marduk)의 아들이요, 사자로, 그의 뜻을 인간에게 해명해주는 신이었고, 수성이 그의 거룩한 별이요, 그 신전은 보르십파에 있었다.” 류형기 편, 성서사전 (서울: 기독교 대한 감리회 총리원, 1961), 157-158, art.: “네보”; “... 천문학에서는 ‘네보’가 수성(水星, Mercury Planet)으로 알려져 왔다.” 정인찬 편, 성서대백과, 전8권 (서울: 기독교 지혜사, 1979), 1:838, art.: “네보.”

40) 한글개역 성경의 행 14:2에는 “허메”로 나타난다.

41) 고고학자 힙레취(H. V. Hiprecht)는 다음과 같이 보고하였다. “Sankereh의 폐허 아래 층에 뭍혀 있던 고대 바빌로니아인들의 도시가 바로 성경(창 14:1)의 엘라사르(Ellasar)와 동의어인 라르삼(Larsam) 즉, 샤마쉬 태양신에게 봉헌된 라르삼 도성이었음이 밝혀졌다.” The Babylonian Expedition of the University of Pensilvnnia, 1904, 154.

42) “태양신 샤마쉬는 월신 신(Sin)의 아들로 생각되었었다 ... 샤마쉬는 셈족어의 명칭이지만 이 신은 초기 수메르 사람들의 리스트에는 밥바르(Babbar) 또는 우투(Utu)라는 명칭으로 찾아볼 수 있다 ... 샤마쉬를 숭배하는 주요 고장은 북 바빌로니아에서는 도시국가 십파르이며, 남 바빌로니아에서는 라사(Larsa) 또는 도성이었다” S. H. Hook, Babylonian and Assyrian Religion (London, Hutchison, 1953), 28, 29. in SDABC, 9:1564.

43) 라삼(Hormuzd Rassam)은 1880년 12월에 십파르에서 약 60,000개에 달하는 비문이 새겨진 토판들이 포함된 샤마쉬 태양신에게 바쳐진 한 신전을 발굴했다.... 십파르는 수메르 사회 시대부터 갈대아인 시대까지 태양신 라마쉬와 종교 문화의 중심지역이었음을 라삼은 1897년에 작성한 보고서(Asshur and the Land of Nimrod, Faton and Mains, New York, 1897)에서 밝혔다. Cf. 원용국, 성서고고학사전 (서울: 생명의 말씀사, 1984), 572, 573.

44) 현재 이 법전 비문은 파리의 루브르 박물관에 소장되어 있는데, 이것은 A.D. 1901년에 Jaques de Morgan(1857-1924)이 이끄는 프랑스 발굴대에 의해 페르시아의 옛 수도 수사에서 발견되었던 것이다(높이 233㎝, 직경 61㎝의 흑색 섬록암의 원주이고 282 조문으로 구성되었다). 이 석비는 본래 바벨론 주신 마르둑의 사원 에사길라에 세워졌던 것인데, 엘람 왕 수드룩 나훈드(Shutruk-nahhunte)가 바벨론 도성을 함락한 후 B.C. 1160년에 엘람의 수도 수사에다 옮겨 두었기 때문에 그곳에서 발견되었다. Cf. 정인찬, 성서대백과사전 (서울: 기독지혜사, 1981), 8:340.

45) Cf. 이광주, 홈 라이브러리, 세계의 역사, 전8권 (서울: 진문각, 1964), 1:293; 정인찬, ibid.; James B. Pritchard, ed., The Ancient Near East, An Anthology of Texts and Pictures (Princeton, NJ; Princeton Univ. Press, 1973), 1:138. art.: “The Code of Hammurabi”

46) Robert Leod Odom, Sun Day in Roman Paganism (Washington, D.C.: Review and Herald Publishing Association, 1944), 21.

47) Henry H. Halley, 성서핸드북, 박양조 역 (서울: 교문사, 1975), 93, 94.

48) Robert Leod Odom, 21.

49) George Rawlinson, The Five Great Monarchies of the Ancient Eastern World (New York: Dodd., Meal & Company), 2:546. in Robert Leod Odom, 22.

50) George Rawlinson, 546.

51) Robert Leo Odom, 23.

52) 원용국, 성서고고학사전 (서울: 생명의 말씀사, 1984), 371.

53) Jules Oppert, Expendtion Scientifique en Mesopotamie (Paris. 1859-1863), 1:206ff.

54) Robert L. Odom, Sunday in Roman Paganism (Washington, D.C.: Review & Herald Publishing Association, 1944), 27, 28.

55) Ibid., 29.

56) 김봉모, 도설세계문화사대계 (서울: 대학당, 1979), 1:357.

57) 태음력은 태양을 기준으로 하여 달이 지구를 돌아가는 주기 즉 삭망월이라 부르는 약 29.53059일을 한달로 꾸민 달력으로서, 1년을 12개월로 하고 29일과 30일의 작은 달과 큰 달을 교대로 바꿔서 엮은 것이다. 그러나 삭망월의 주기에 매달마다 약 0.03059일이 남게 되므로 33개월이 지나면 하루의 차가 생긴다. 그래서 3년만에 큰 달을 하나 더 넣어서 하루를 보충한다. 그리고 이 달력은 순전히 달의 운행만을 위한 것이어서 일년의 354일밖에 안되므로 태양의 운행을 기준으로 한 1년의 길이가 365일과는 11일의 큰 차이가 있다.

58) O. E. Neugebauer, The Exact Sciences in Antiguity, 2nd ed. providence (R. I.: Brown Univorsity Pres., 1957), 106. in SDABC, 9:193.

59) 김익달, 세계백과대사전, 전20권 (서울: 학원사), 8:380. art.: “바벨론 역”

60) 상게서.

61) 1태양년의 길이가 365.2422일이므로 365.2422 × 19년 = 6039.6018일.

이 삭망월의 길이가 29.5306일이므로

29.5306일 × 235월 = 6939.6882일이 된다. 즉 태양년으로 19년의 길이와 삭망월로 235월의 길이는 거의 비슷하다. 여기서 235개월을 12로 나누어보면 19년과 7개월이 되므로 결국 19년간 일곱 번만 윤달을 적당히 넣으면 태양력의 길이와 거의 비슷해진다. 이 역법을 태음 태양력이라 했으며 바빌로니아에서 최초로 채용했던 것이다.

62) 예를 들면, 10이 그들의 성수 6개일 때 60이 된다. 그리고 이 수치는 하나의 단위가 된다. 그래서 60이 10개가 될 때 600이 된다. 이런 식으로 해서 60이 몇 개냐, 600이 몇 개냐로 나타낸다. 즉,

둘 600 넷 60 다섯 10 둘

(2×600) + (4×60) + (5×10) + 2 = 1492

1200 + 240 + 50 + 2 = 1492

63) The New Encyclopaedia Britanica, 15:460.

64) 유영순, 인생문제의 열쇠 (서울: 시조사, 1962), 203, 204.

65) 기원자의 기도시간과 그 주신 일람표.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

토목화일금수월토목 화 일 금 수 월 토 목 화 일 금 수 월 토 목 화

일금수월토목화일금 수 월 토 목 화 일 금 수 월 토 목 화 일 금 수

월토목화일금수월토 목 화 일 금 수 월 토 목 화 일 금 수 월 토 목

화일금수월토목화일 금 수 월 토 목 화 일 금 수 월 토 목 화 일 금

수월토목화일금수월 토 목 화 일 금 수 월 토 목 화 일 금 수 월 토

목화일금수월토목화 일 금 수 월 토 목 화 일 금 수 월 토 목 화 수

금수월토목화일금수 월 토 목 화 일 금 수 월 토 목 화 일 금 수 월

토‧‧‧

66) 김익달, 상게서: 이 무렵의 갈대아의 점성학자 나부리안누(Naburianus)는 250년간의 천체 운동의 기록들을 연구한 후 그것을 기초로 하여 1태양년을 365일 6시간 15분 41초로 산정 하였다. 그런데 이 수치는 근대 천문학자들이 계산한 것에 비하면 26분 55초가 더할 뿐이다.