- 1

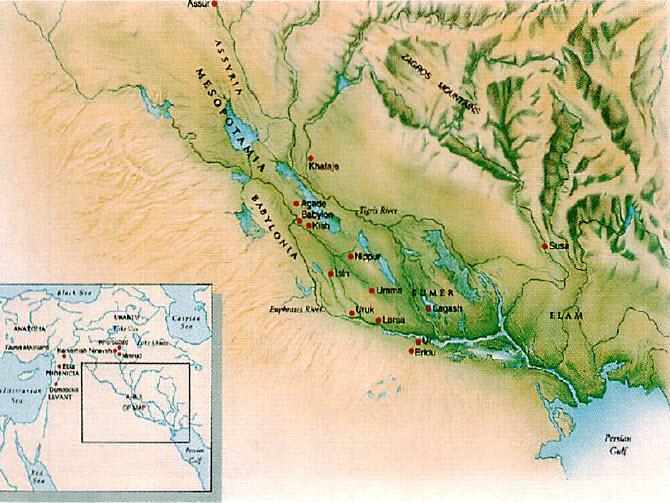

거대한 아라비아 사막 북단에 흐르고 있는 두 강 티그리스와 유프라테스 사이의 비옥한 땅을 두고 일찍이 헬라 사람들은 “메소포타미아” (μεσοποταμια) 즉 “두 강 사이의 땅”이라고 불렀다. (128.1)

메소포타미아 지도

처음부터 셈족이 출현했던 그 상류 지역을 구약에서는 아슈르(Ashur), 그리고 하류를 시날(Shinar)이라고 했는데, 고대사에서는 그 하류 지역을 상부 악갓(Akkad)과 하부 수메르(Sumer)로 다시 구분한다. 바로 이 하류의 하부에 매우 일찍부터 함족 계열의 수메르인들(Sumerians)이 나타났다. 그들은 도시국가 에리두(Eridu)를 필두로 해서 유프라테스 강물을 거슬러 올라가면서 우르(Ur), 라르사(Larsa), 우룩(Uruk), 라가쉬(Lagash), 이신(Isin), 닙푸르(Nippur), 그리고 움마(Umma) 등등의 도시 국가들을 건설하여 고대 바빌로니아 문화의 꽃을 피웠다. 그래서 “메소포타미아의 문명의 먼동은 이 수메르 사회에서부터 트기 시작한 후 점점 강물을 따라 올라가면서 날이 밝았던 것이다.”1) 한편, 악갓에서는 뒤이어 십파르(Sippar), 키쉬(Kish), 바벨론(Babylon), 포르십파(Bor- sippa) 그리고 구테아(Guthea) 등의 도시 국가들이 건설되고 있었다. (128.3)

수메르인의 우주관

혹자는 “인류의 역사는 바로 수메르에서 시작되었다”고 주장한다. 만일 그것이 사실이라면 “그 수메르인의 우주관의 일단을 살펴보”는 것은 곧 천문학사의 시작을 알아보는 것이 될 것이다. “그들은 먼저 하늘과 땅에 착안하였다. 그리하여 하늘은 「안」(An), 땅을 「키」(Ki)라고 불렀다. 즉, 우주는 「안, 키」였다.”2) (129.2)

이 안(An)과 키(Ki)를 바탕으로 해서 해와 달 그리고 밤하늘에 빛나는 별들을 관찰하는 중에 하나의 주기를 발견하게 됐고3) 몇 개의 혹성과 우주에 천문적 법칙이 있음을 알게 되면서 역법을 만들게 됐다. 또 그것들이 사람의 생명과 삶에 지대한 영향을 주는 어떤 초인간적인 강한 힘이 있는 신으로 믿기 시작하면서 그것들을 경외심을 가지고 숭배하려는 욕망이 자연히 발생하게 됐던 것이다.4) 그리하여 천체 현상을 연구하여 기록으로 남긴 가장 오랜 사람들은 바로 이 고대 바빌로니아 사람들이었다. (130.1)

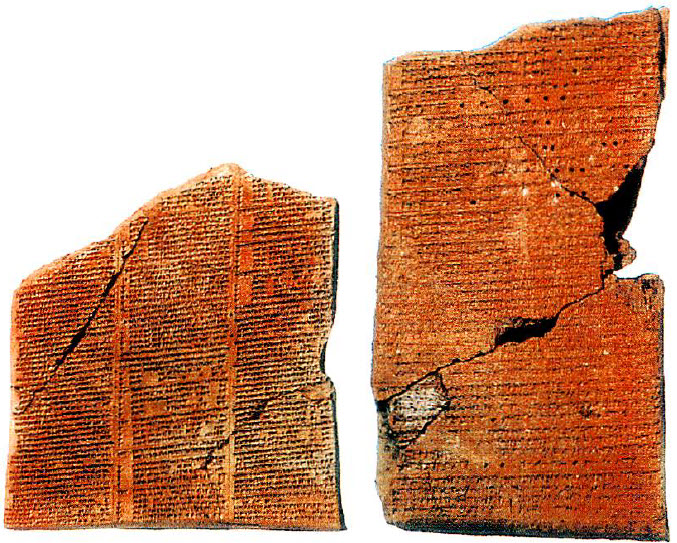

그들이 남긴 기록 점토판에 의하면, 헬라 사람이나 로마 사람들이 쓴 책 속에 나타난 바빌로니아의 천문학에 관한 정보보다 실제로 훨씬 더 발달했었다는 사실이 드러났다.5) 그리고 그들이 남긴 기록에 의하면 바빌로니아에서는 천체가 신(神)이었다. 그 운행 동작과 보이는 여러 가지 현상들은 이 지상의 현상과 대응하며, 인생의 운명을 좌우하는 것이라 생각했기 때문에 그들은 그것을 신으로 숭배했다. 그래서 그들은 별들의 위치, 색도, 시각 등등을 열심히 탐구하여 기록해 두었으니, 이는 나라와 국가의 장래를 미리 예견하고 거기에 대한 대책을 세워야 했기 때문이었다. 이렇게 별을 보고 미래사를 예측하려는 노력에서 점성술이 발달했고 여기서 천문학이 시작되었다. 그래서 천문학에서는 그 발달사를 시대적으로 크게 4분하여 나눈다. ① 숭배 시대, ② 응용 시대, ③ 연구 시대 그리고 ④ 우주 시대의 순으로 구분한다. (130.2)

수메르인의 점토판(천문학 관찰의 초기 기록). 왼쪽은 월식에 관한 기록(2053 B.C.). 오른쪽은 금성이 16년 주기로 회전했다는 기록(B.C. 1702년부터 기록). 대영 박물관 소장

좌측은 323BC.~319BC. 사이에 관찰한 초생월과 만월의 주기 그리고 달과 혹성들의 그 운행을 관찰한 일지를 기록한 것인데, 이렇게 천문학에 기여한 기록된 문서인 이런 점토판들 이 1500개가 넘는다.

우측은 바빌로니아의 태음 - 태양력 카랜다이다. 그리고 세계 최초의 세계지도, 바빌론이 세 계중심으로 표기 되었다. 대영 박물관 소장, 런던

우측은 바빌로니아의 태음 - 태양력 카랜다이다. 그리고 세계 최초의 세계지도, 바빌론이 세 계중심으로 표기 되었다. 대영 박물관 소장, 런던

제2장에서 우리가 관심을 갖고 고찰하고자 하는 부분은 숭배 시대에서 응용 시대로 접어들어 가고 있었던 과정이다. 이 때 셈족 계열의 갈대아 족속이 수메르인들을 무력으로 정복하고 메소포타미아 전 지역을 통일하면서 그들의 점성술을 종교적 숭배 의식들과 과학적 학문을 계승하여 발전시키면서, 그 모든 용어들을 수메르어에서 갈대아어로 바꾸었다. 이 나라가 바로 신 바빌로니아(Neo-Babylonia)다. 그래서 이 점성술이 헬라 문화에 소개될 때 갈대아 사람들의 것으로 알려지게 되었던 것이다. (132.1)

참고

1) 이해남, 세계사 개관 (서울: 경문사, 1956), 1:123.

2) 최림 편역, 칼라판 대세계사, 전15권 (서울: 현암사, 1971), 1:76.

3) B.C. 1000년 무렵부터 메소포타미아의 관측이 비교적 정밀하게 되었고, B.C. 700년경부터는 그러한 관측이 조직적으로 기록되었다. 게다가 그들은 행성의 회전 주기와 같은 하늘의 주요한 주기적 현상에 대해 정확한 평균치를 계산했으며, 그리고 천문 현상에 관해서 실로 뛰어난 예언도 했다. 이를테면, 일식이 18년마다 일어난다는 것 이른바 사로스 주기(Saronic cycle)를 발견하고 있었다[Stephen Finney Mason, A History of the Sciences (New York: Collier Books, 1972), 과학의 역사, 박성래 역 (서울: 도서출판 까치, 1987), 20.]. 이 사로스 주기를 바빌로니아의 태음 주기(Babylonian Lunar cycle)라고도 하는데, 그것은 달이 태양의 중앙에 겹쳤다가 다시 제 위치로 돌아오기까지 소요되는 시간이 6585.32일 곧 대략 18년 만에 반복된다는 것이다. 그리고 사로스 연속(Saros Series)이라는 것도 산출했다. 이것은 약 870년 간에 대략 50번의 월식과 약 1200년 간에 70번의 일식이 연속적으로 반복된다는 것이다. Cf. Websters Third. New International Dictionary (1977), 2015. art.: saros; saros series.

4) 이 지역을 탐사 발굴한 고고학자들은 모두들 다음과 같이 증언하고 있다: “혹성 숭배는 저 멀리 바빌로니아의 고대사에까지, 심지어는 수메르 사회 시대까지 소급해서 그 자취를 더듬게 한다.” Babylonian Expedition of the University of Pennsylvania (Series A, Cuneiform Tests), part 1, 20:33-38. in Robert Leo Odom, Sunday in Roman Paganism (Washington, D.C.: Review & Herald Publishing Association, 1944), 20.

5) “... 그러나 점토판에서 밝혀진 것을 보면 그리이스인들의 보고 보다도 실제로 훨씬 더 발달한 것이었다 ... 하늘의 길(天道)에 관해서도 각각 신의 이름을 따라서 아누(Anu)의 길(亦道)이라든가, 엔-릴(En-lil)의 길(北面歸線)이라든가, 에아(Ea)의 길(南面歸線)도 이름 붙이고 있다.” 칼라판 세계사의 역사, 전12권 (서울: 삼성출판사, 1971), 1:258.

(132.2)

2) 최림 편역, 칼라판 대세계사, 전15권 (서울: 현암사, 1971), 1:76.

3) B.C. 1000년 무렵부터 메소포타미아의 관측이 비교적 정밀하게 되었고, B.C. 700년경부터는 그러한 관측이 조직적으로 기록되었다. 게다가 그들은 행성의 회전 주기와 같은 하늘의 주요한 주기적 현상에 대해 정확한 평균치를 계산했으며, 그리고 천문 현상에 관해서 실로 뛰어난 예언도 했다. 이를테면, 일식이 18년마다 일어난다는 것 이른바 사로스 주기(Saronic cycle)를 발견하고 있었다[Stephen Finney Mason, A History of the Sciences (New York: Collier Books, 1972), 과학의 역사, 박성래 역 (서울: 도서출판 까치, 1987), 20.]. 이 사로스 주기를 바빌로니아의 태음 주기(Babylonian Lunar cycle)라고도 하는데, 그것은 달이 태양의 중앙에 겹쳤다가 다시 제 위치로 돌아오기까지 소요되는 시간이 6585.32일 곧 대략 18년 만에 반복된다는 것이다. 그리고 사로스 연속(Saros Series)이라는 것도 산출했다. 이것은 약 870년 간에 대략 50번의 월식과 약 1200년 간에 70번의 일식이 연속적으로 반복된다는 것이다. Cf. Websters Third. New International Dictionary (1977), 2015. art.: saros; saros series.

4) 이 지역을 탐사 발굴한 고고학자들은 모두들 다음과 같이 증언하고 있다: “혹성 숭배는 저 멀리 바빌로니아의 고대사에까지, 심지어는 수메르 사회 시대까지 소급해서 그 자취를 더듬게 한다.” Babylonian Expedition of the University of Pennsylvania (Series A, Cuneiform Tests), part 1, 20:33-38. in Robert Leo Odom, Sunday in Roman Paganism (Washington, D.C.: Review & Herald Publishing Association, 1944), 20.

5) “... 그러나 점토판에서 밝혀진 것을 보면 그리이스인들의 보고 보다도 실제로 훨씬 더 발달한 것이었다 ... 하늘의 길(天道)에 관해서도 각각 신의 이름을 따라서 아누(Anu)의 길(亦道)이라든가, 엔-릴(En-lil)의 길(北面歸線)이라든가, 에아(Ea)의 길(南面歸線)도 이름 붙이고 있다.” 칼라판 세계사의 역사, 전12권 (서울: 삼성출판사, 1971), 1:258.

- 1